メタ、AI訓練巡る著作権訴訟で勝訴も判決は「限定的」

米メタ・プラットフォームズがAI訓練で書籍を無断使用したとして作家グループが起こした著作権訴訟について、サンフランシスコの連邦地方裁判所は6月25日、原告の訴えを棄却した。

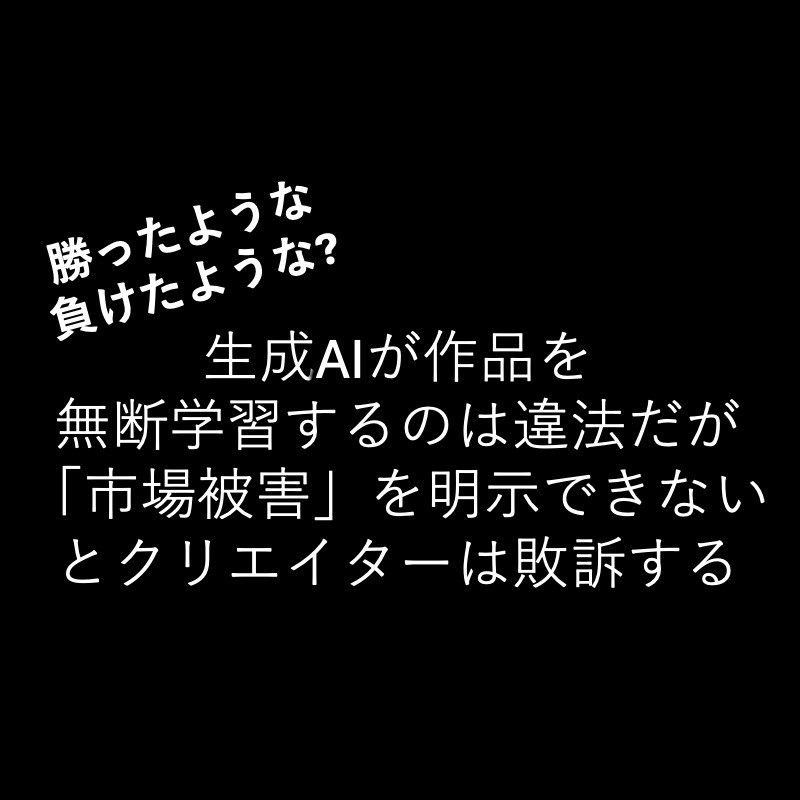

米AI新興企業Anthropic(アンソロピック)に続き、AI開発者側の勝利となったが、ビンス・チャブリア判事は「この判決は、メタが言語モデルを訓練するために著作権で保護された素材を使用することが合法であるという命題を支持するものではない」と明言。「保護された著作物を許可なくコピーすることは一般的に違法である」とした上で、今回のケースでは、原告が「市場被害」をもたらしたという説得力のある論拠を提示できなかったことが棄却理由だと説明した。

同裁判所では先に、Anthropicによる書籍の無断利用が「フェアユース(公正な利用)」に該当するとの判決が下されていた。

(文:坂本 泉)

榎本編集長

「音楽とAIに関連する重要な判決があったので解説。先月末、ChatGPTのライバルClaudeを運営するAnthropic(アンソロピック)が著作権のある700万冊をサーバに保管していた(学習材料にしたとこまでは特定されなかった)件で、サンフランシスコ裁判所は「フェアユース(引用)」の範囲内と判決。続けざまにメタ社のAIに本を無断利用されたとする作家グループの訴えを退けた。まず700万冊だがこれを音楽に置き換えると、著作権のある大量の楽曲を生成AIの学習材料にした証拠を提示するまではフェアユースの範囲内になる(※生成物の元素材に使えなくてもAIのアルゴリズムは鍛えられる)。続けてメタ社の判決では作家側(ここをアーティストと置き換えて考えてほしい)が敗訴した理由は、市場被害の具体的根拠に欠けていたこと。原則として「保護された著作物を許可なくコピーすることは一般的に違法である」と裁判所は改めて明言した。となるとAIが生成した楽曲がSNS等で広がった場合、(1)その曲で学習材料となった元ネタを判別する技術があって、(2)かつその楽曲がどれくらいの利益をもたらしたか、(3)さらに元ネタの楽曲がそれでどれくらいの「被害額」を被ったかを示さないといけないとかなりハードルが高くなる。(1)に関してはそうしたテクノロジーが出てきたと本日の別の記事で取り上げたが、(2)、(3)を推定する技術も必要になる。最高裁判決ではないので未確定とはいえ既存の著作権法や既存の技術では対応しきれない課題が含まれていると感じているが、著作権法改正に関してはAI側が有利な改正案が米英で進行中だ」ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)

フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。

- 裁判所公式

- DMN:Another Fair Use Decision Comes Down in Favor of AI Developers — But the Court Says Its Ruling Doesn’t Mean ‘Meta’s Use of Copyrighted Materials to Train Its Language Models Is Lawful’

- CNBC:Meta wins AI copyright case, but judge says others could bring lawsuits

- Reuters:Meta fends off authors' US copyright lawsuit over AI

- 「生成AIの学習に書籍を無断使用」は合法───米地裁「フェアユース」 Anthropicへの訴訟巡り

- 音楽業界、AI音楽の検出技術を構築中 「削除でなく、ライセンスとコントロールが目標」

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載