第168回 プロデューサー / 音楽評論家 立川直樹氏【前半】

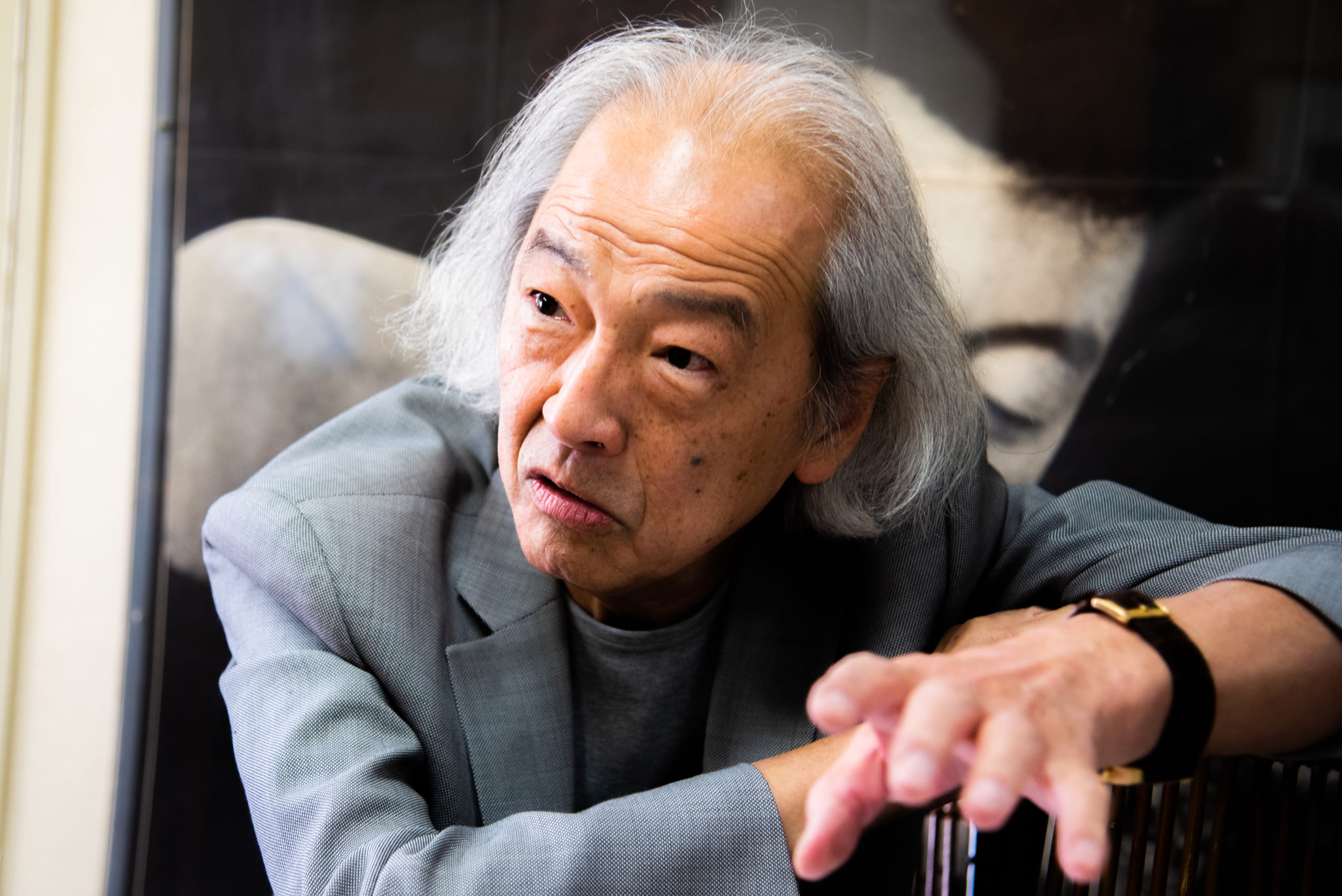

今回の「Musicman’s RELAY」は本多俊之さんのご紹介で、プロデューサー / 音楽評論家の“ミック”こと立川直樹さんのご登場です。東京生まれの立川さんは、文化的感度の高い家族の中で、少年時代から音楽、映画、舞台、アートなどに魅入られていきます。そして、グループ・サウンズ・シーンにおけるバンド活動を皮切りに音楽評論家、音楽プロデューサーとして早熟な才能を発揮。70年代初頭からはメディアの交流をテーマに幅広いジャンルで活躍するプロデューサー / ディレクターとして高い評価を得ました。最近は森永博志さんとのラジオ番組「RADIO SHANGRI・RA」も話題の立川さんに、50年にわたるキャリアを振り返りつつ、お話を伺いました。

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)

レコードは家で買うものだった

──前回ご登場頂いた本多俊之さんと出会うきっかけはなんだったんでしょうか?

立川:僕が20代前半の頃にお父さんの本多俊夫さん、モンティ俊夫さんのラジオ番組にゲストで呼ばれたんですよ。そうしたら、なんか気に入られちゃって(笑)、色々な仕事を頼まれるようになったんですね。本多さんの三鷹の家にはスタジオがあるんですが、遊びに行ったときに「うちの息子が音楽やっているんだよ」って、まだ中学生だった俊之がフルートを吹いて、お父さんがベース弾いて演奏を聴かせてくれたんですよ。

──少年の頃の本多俊之さんは、すでにミュージシャンとしての輝きみたいなものはありましたか?

立川:そうですね。俊之がプロとしてデビューしたときの作曲能力も「すごい」って思いましたね。僕はそういうのに気づくのが早いんですよ。あと、気心が知れているって大事じゃないですか。映画音楽とかテレビの音楽の仕事も意思が通じる人とやりたいなって思っていたので、俊之に声をかけてね。

僕と俊之だと『マルサの女』が一番知られているかもしれませんが、それ以前にテレビマンユニオンの今野勉さんという素晴らしいテレビドラマのディレクターと仕事したときも、俊之を使って何本かやりました。あとコスモス・ファクトリーというバンドを手掛けていたときに、彼らと一緒に映画とテレビの音楽はかなりの本数やっていました。僕、日活ロマンポルノの本数とかすごいですよ(笑)。曽根中生監督だけでも12~13本くらいやっているんじゃないかな。

──本多さんも世に出るのが早かった人ですよね。

立川:比較的早いですね。でも、家庭環境ってすごく影響するんじゃないかな。だから、家庭環境に恵まれているってことは、いいことなんですよね。

──ここからは立川さんご自身の話を伺いたいのですが、お生まれは東京のどちらですか?

立川:浅草です。

──代々の江戸っ子ですか?

立川:いや、おじいちゃんの実家は所沢で魚屋をやっていたんですが、魚屋をやるのが嫌で、家を出ちゃって、浅草で店を始めたんです。でも、僕が子どもの頃はもう親父は別の仕事していました。

──お父さんはどのような仕事をされていたんですか?

立川:僕が生まれたときは貿易会社をやっていました。パイナップルの缶詰が主力でね。戦後のパイナップルの缶詰ってすごく儲かったんですよ。で、台湾と神田に会社があったので、そばの交通博物館とかが小さい頃の遊び場でした。

──過去のインタビューでは「お父さんと一緒にアート・ブレーキ―を観た」とか「ジョン・コルトレーンを中3で観た」とありますが、お父さんがジャズ好きだったんですか?

立川:おじいちゃんがジャズとか好きでしたからね。で、おばあちゃんがカントリー、ハンク・スノウとかが好きで、母親はパット・ブーンやダイナ・ショア。あと普通に美空ひばりとかかかっていましたけど、割と小さいときから洋楽が家の中に自然にありました。そういう意味ではすごく恵まれていたのかもしれないです。

──当時そんな家はそうないでしょうからね。

立川:音楽の一番最初の記憶は「青いカナリア」なんですよ。「Blue Canary」ってダイナ・ショアの曲を雪村いづみさんが歌ったやつで、母親がすごく好きでいつも聴いていました。僕は子供だからあの「ピヨピヨピヨ…」って部分がすごく好きでね。あと、ライオネル・ハンプトンの「スターダスト」というSP盤2枚組。おじいちゃんが好きでよく聴いていたんですが、子ども心にとてもロマンチックに感じて好きでしたね。その二つはすごくよく覚えています。

──めちゃくちゃハイカラな家だったんですね。

立川:うん。ハンプトン・ホースが進駐軍で来て、日本のジャズメンと共演したSPとかうちにありましたからね。すごく特殊な環境だと思う。だから、僕が20歳くらいで仕事を始めたときに、家で食事をしていたら母親が「あんたは運良くやりたいことをできているけど、そうでなかったら社会人として生きていけなかった」って言われてね(笑)。本当にそうですよね(笑)。

──(笑)。

立川:みんな中学とか高校のときってお小遣いでレコードを買うわけじゃないですか? でも、僕は「レコードは家で買うもの」だったんですよ。一応僕がレコードを買いに行く係だったので、「何が欲しい?」って家族から注文をとって(笑)。

──だから大人買いができた?

立川:そう。とても幸せでしたね。実は小学校6年のときに、山野楽器で福田一郎先生と会っているんですよ。山野楽器の店長が福田先生に「うちで一番レコードを買っている小学生」って紹介してくれて(笑)、その2ヶ月後くらいに山野楽器に行ったら、お店の人が「この前、福田先生が来て『この間の小学生が来たら、これをプレゼントしてくれ』」ってレコード会社が作っていた白盤を10〜15枚くらい渡してくれて、「世の中にはこんなものがあるんだ」と。そこには「見本盤」とあって、「こういうものがもらえるんだったら音楽評論家っていい商売かもしれないな」と思ったんです。その後、音楽評論家になって福田先生と再会したら、「あのときの子か!」ってすごく喜んでくれましたね(笑)。

中学生の頃から音楽評論家とプロデューサーになりたかった

──小学生の頃から白盤を聴いていたら、当然音楽に詳しくなりますよね。

立川:あと東京でしたからFEN(※1)が聴けたのはすごく大きかった。それで僕は中学生くらいから音楽評論家とプロデューサーになりたかったんですよ。

──すでに中学生でプロデューサーという存在を認識していた?

立川:ええ。マイルス・デイビスのプロデューサー、テオ・マセロとかジョージ・マーティンとか、顔はわからないですが、名前だけ知っていて「かっこいいな」と思っていてね。で「どうすればプロデューサーになれるのか?」と考えて、まずは業界に近づくことだと。そのためにはバンドをやるのが早いなと思ったんです。

それで18才くらいで「サミー・アンド・チャイルド」というバンドを始めて、米軍キャンプに出入りしていました。サミー・アンド・チャイルドはソウル、リズム・アンド・ブルース系の結構いいバンドだったので、エリック・バートン&アニマルズが来日したときに新宿のディスコで前座をやったりもしました。

──楽器は何を担当されていたんですか?

立川:ベースです。それで米軍キャンプに行ったときに、レコードとか買えるし、それから井上さんという米軍キャンプのブッキングマネージャーみたいな人に可愛がられて、その人がジュークボックスの中身を2カ月か1カ月に1回、全部変えるんですが、その交換したシングルを全部くれるんですよ(笑)。

──当時のヒット曲の直輸入盤がタダで手に入ったんですね。

立川:もちろん自分でも買って、とにかくたくさん聴いていましたから、すごくマセていたんですよね。年上の人がジャズの話なんかしていても話について行けたし、「面白い子だな」と思われたんでしょうね。

──立川さんは活動の幅がとても広いですが、原点はやはり音楽だったんですね。

立川:完全に音楽です。あと映画も割と早かったです。おばあちゃんにつきあって小学校を早退して東映の封切館に観に行っていました。芸能系のものに対してすごく前向きな家だったから、そこはすごく得したかもしれない。でも音楽は一番強かったでしょうね。

──バンド活動は結構続けられたんですか?

立川:色々やりましたね。安岡力也がいたシャープ・ホークスに1年ぐらい参加したり。あとルビーズというバンドもちょっとやりましたけど、サミー・アンド・チャイルドが一番長かったですし、自分では愛着もあったし、そのバンドから得たものはすごく大きかったですね。

──すごくマセた少年だった立川さんにとって、学校生活ってどういったものでしたか?

立川:学校には普通に通っていましたけど、ナメていました。中学、高校と桐朋だったんですが、中学の時点で上品な不良になりたくてね(笑)。それで高校生になったときに、自分はもう文系で生きていくと決めたから、理数系は全くやりませんでした。だから先生はすごく困ったんじゃないかな。留年もさせられないし、再試のときに先生が前に来て「上から3行目のところにこうやって書け」とか教えてもらって(笑)、50点くらいになると「もう、これでいい」って(笑)。

──大学には進学されたんですか?

立川:行かなかったです。それで東京デザイナー学院ってところにちょっと行ってみたんだけど、バンドは忙しいし、やることがいっぱいあったからすぐ行かなくなっちゃって。

──当時の桐朋って、今もそうかもしれませんが大変な進学校ですよね?

立川:そうです。父親は当然自分の会社、僕が小学校5年のときから建築会社を叔父と始めていたから、そこを継がせるつもりでいて、「慶應大学を受けに行け」って言われたんですよ。実は行けば受かるような仕掛けをしてあったらしいんだけど、試験に行かないで内申書も捨てて家に帰ったら、「もう出ていけ」って言われてね。そこで僕は「ちょうどいいタイミングだな」と思って、「出ます!喜んで」と。金も稼いでいるし、問題なかったしね(笑)。

──バンド以外でなにか仕事っぽいことをしていたんですか?

立川:僕はアンディー・ウォーホルとか、ああいったものがすごく好きで、アートフィルムを新宿でやっている人に会って色々教わったりしていたんですが、ロンドンの蚤の市で売られていたチャップリンのフィルムを仕入れてきた奴がいて、その上映会を渋谷、新宿にあったイベントスペースみたいなところでやったりしていたんですよ。そのうちに「フリーダム」という完全ヒッピーみたいな名前の事務所を作って、バンドもやって、で、いろんな人と知り合っていったんですよね。

最初からジャンルを超えちゃったからすごく楽だった

──バンド活動からどうやって音楽評論家に転身していったんですか?

立川:バンドをやりながら毎日夜遊びしていたんですが、音楽評論家の大森庸雄さんと知り合ったんですよ。それで大森さんと赤坂のビブロスとかムゲンに行っていたんですが、あるとき大森さんが僕に「ミック、こんなことしていたら死んじゃうよ」って言うんですよ。で「こんなに音楽が好きなんだから、何か書いたほうがいい」って当時溜池にあった東芝レコードに連れていかれて、石坂敬一さんを紹介してくれたんです。

──大森さんが石坂さんを紹介してくれたんですか。

立川:そうです。それで石坂さんと色々な話をしていたら「君、詳しいね」と“あの調子”で言って、「ライナーノーツ書かないか?」って。70年代に入り、ジャズとロックが交錯してきた時代でしたが、それまでの音楽評論家って基本的にアメリカのヒットチャートがベースになっていましたし、ジャズはジャズの人、ロックはロックの人、ポップスはポップスの人って分かれていて、アートロックのような色々な要素がミクスチャーされた音楽や、カルチャー的なものを書ける人がいなかったんですよ。

──みなさん専門一色だった印象がありますよね。

立川:石坂さんから一番最初に頼まれたのが、ピート・ブラウン&バタード・オーナメンツというバンドでした。ピート・ブラウンってクリームの作詞もしているんですが、ポエトリー・リーディングから始めた人なんですよ。ポエトリーリーディングに関してはアメリカでニューヨーク・ジャズ・カルテットとかが色々な人とやっているのを知っていましたし、白石かずこさんがジョン・コルトレーンのレコードに合わせてやったのを16、7の頃から新宿で観ていましたから、そんな話をしたら石坂さんが「書け」と。それを読んだソニーの磯田(秀人)さんから、ジェリー・グッドマンが在籍したフロックってバンドのライナーの依頼が来て書いたら、そこから矢のように発注が来るようになりました(笑)。キング・クリムゾンとかそういう系統のね。

──その辺を書ける人がなかなかいなかった?

立川:そうなんだろうね。自分が「プログレの人」ってなったのは、そこが原点なんです。でも同時に色々なことをやっていましたから、ずっと「なにをやっているんだか、よくわからない人」って認識になっちゃってね(笑)。

──立川さんを抜擢した石坂さんもすごいですね。

立川:石坂さんは恩人であり、そういう意味では見抜いた人なんですよ。

──石坂さんと一番がっつり仕事したのはピンク・フロイドですか?

立川:ピンク・フロイドですね。ピンク・フロイドと、その後ビートルズかな。あとコックニー・レベルとか、怪しげなやつらも結構一緒にやりましたね。

──文章を書くことはお好きだったんですか?

立川:書くのは好きでしたね。中学くらいで詩を書いたり、本も異常に好きでした。うちの母親によると、本は買ってあげるとその日のうちに読んじゃうから大変だったそうです。

──好きなことがことごとく仕事となっていったんですね。

立川:例えば、イベントとかって色々ストレスな感じになったりすることもあるじゃないですか。そこで思い詰めちゃうタイプと、ショービジネスなんだから「Come Rain or Come Shine(降っても晴れても)」みたいに思えるタイプがあるとしたら、僕は後者なんですよね。だから、こういう世界にいることに向いているんだろうなと思います。

──向いてなかったら今日まで続いてないですよね。しかもあらゆることに精通している。

立川:伊丹十三さんが雑誌のインタビューで「映画の人は映画のことはわかるけど、音楽のことは好きでも音楽用語がわからないから説明できない。音楽の人は映画を観ているけど、映画のことはわからない。だから映画を作る人はいつも音楽ですごく悩んでいるけど、幸い僕には名通訳がいる」って、僕のことを言ってくれて、すごく嬉しかったし「その通りだ」と思ったんですよね。

アートの人たちと仕事するときもそうで、絵を描く人や写真を撮る人はそのことしかできないのに、日本にはどういう見せ方をすればいいか考えてあげる人がすごく少ないので、僕が展覧会のときに音楽はどうするとか、施工はどうするとかやったんですよね。たぶんジャンルを最初から超えちゃったから、すごく楽だったんでしょうね。

──とはいえ、舞台美術とかまでできちゃうのはやっぱりすごいです。

立川:舞台美術なんかはもう勢いですよ (笑)。70年4月1日に共立講堂で「ヘッドロック」というコンサートをやったんですよ。それは日本で初めてのライトショーで、僕が21才のときにプロデュースしたんです。そのコンサートは、フラワー・トラベリン・バンドとモップス、ザ・ハプニングス・フォー・プラスワンとかでやったんですが、それをザ・タイガースのマネージャーだった中井國二さんが観に来たんです。それで、コンサートが終わった後に楽屋へ来て、「今度、夏に田園コロシアムでザ・タイガースをメインとした野外ロックコンサートをやるので、その舞台美術をやらないか?」って言われたんですよ。それで「好きにやらせてくれるんだったらやってもいい」って言って(笑)。

──「やってもいい」(笑)

立川:偉そうでしょう?(笑)そうしたら向こうも「そのつもりだ」とか言って。それで田園コロシアムの下見に行ったときに初めて(渡辺)美佐(※2)さんと会うんですよ。それで結構好きなことを言っていたら、美佐さんは「あの子面白いじゃない」って(笑)。中井さんも「いや、彼は絶対良いっすよ」って言ってくれてね。これは後から聞いた話なんですが、美佐さんが「でもお金のことはたぶんできないだろうから、うちの営業部長をマネージャーにして使いなさい」って、全部中井さんと僕に任せてくれたんです。

その田園コロシアムでの野外コンサートが評判になって、会いに来たのがキョードー東京の興行部長の上条さんで、「キョードーは70年12月からロックを中心にやっていく」と。それで「ジョン・メイオールを呼んで、日劇で『ロック・カーニバル』というイベントをやるので照明と美術と演出もやってくれ」と言われました。

「僕が好きな人たちに会いに行こう」〜ピエール・バルーやセルジュ・ゲンスブールたちとの交遊

──やる仕事やる仕事が評判になって、次々と繋がっていく感じですね。

立川:たぶん、そういったことができる人があまりいなかったっていうのもあるんじゃないかな。でもどんどん繋がっていった感はありますよね。80、81年頃に雑誌『ブルータス』の編集部から「フランスの特集をやりたいから何かアイデアないか?」と言われて「じゃあ、『パリの男たち』というタイトルでやりましょうよ」って提案したんです。「僕が好きな人たちに会いに行こう」と。それでピエール・バルー、セルジュ・ゲンズブール、フランシス・レイ…と名前をどんどん挙げて、パリに3週間ぐらい行ったんです。

──それは贅沢な企画ですね。

立川:当時のブルータスはすごく売れていたから予算もあったんですよね。それでセルジュはメインストリームにいたのですぐにコンタクトが取れたんだけど、ピエールは隠遁していて、ようやく見つけて会いに行って話したら結構気が合って、僕が「レコードを作りたいんだけど」と言ったんですよ。そうしたら「俺は今フランスでは“マージナル”な存在だから、日本に連れて行ってくれるんだったら作ってもいい」って言うんですよ。それで日本に帰って加藤(和彦)君と(高橋)幸宏に電話して「レコード作ることにした」って言ったら「いいねぇ」って。それで日本コロムビアでアルバムを作りました。

──それは出まかせではなくて、本気でレコード作りたいと思ったんですか?

立川:本気ですよ。僕、チェット・ベイカーと作ったときもそうだもの。全部そのときに閃くんです。「あ、これはいいな」って。

──その場で閃くんですか・・・。

立川:ええ。ルキノ・ヴィスコンティのプロジェクトをやったときもそうです。キネマ旬報の編集をしていた坂本さんや何人かと飲んでいたときに、「ヴィスコンティの映画音楽を全部集めてボックスセットを作ったらカッコいいだろうな」って言ったら、「そんなことできるわけないじゃない」って言われて、また燃えるわけですよ(笑)。

それで「誰かヴィスコンティ家に近い人を知らないかな?」って東宝東和の小池さんという当時の重役の人に相談したら、『ヴェニスに死す』とかヴィスコンティの音楽をやっている作曲家のフランコ・マンニーノが来日したときに通訳をした人を紹介してくれて、その彼が「ヴィスコンティの映画音楽のボックスセットを作りたいと考えている人間がいる」と手紙を書いてくれたんです。そうしたらフランコ・マンニーノから返事が来たんだけど、さすが貴族系イタリア人だなと思うのが、「面白い話だと思う。何日にローマまで来てくれたら話を聞いてもいい」と(笑)。それで「これは勝負だな」と思って、その当時ソニーにいた中西さんのところに行って事情を話したんです。

そうしたら中西さんが上司に掛け合ってくれて、「ソニー・ファミリー・クラブで限定セットでやったら1000セットはイケるかもしれない」ということでローマまで行きました。それで直接フランコ・マンニーノに話したら「よくそんなこと考えたな」とすごく面白がってくれたんですが、そこで「ヴィスコンティの足跡を訪ねて写真集とか作ったら面白いと思うんだけど」って言ったら「それもいいな」と。

──どんどん企画が膨らんでいきますね。

立川:で、「誰が撮るんだ?」と言われた瞬間、篠山紀信さんの名前が頭に浮かんだんですよ。それで一回日本に帰って、小学館に話を持っていったら「ヴィスコンティの本だけじゃ売れない」と言われて、沢田和美という今で言うグラドルのヌードグラビアのプロデュースもやってくれるんだったらいいってバーターの条件を出されたんですよ。

──企画とは全く別で?

立川:別で。でも撮るのはどっちも篠山さんなんですよ。篠山さんは「写楽」とかやっていましたから。それで篠山さんはヴィスコンティの写真を撮ったら、ヴィラ・ボスコグランデというヴィスコンティの映画『山猫』の舞台となったところで和美ちゃんのヌードとか撮ったんですよ(笑)。

── 一石二鳥ですね(笑)。

立川:そうそう(笑)。

──さきほど名前が出ましたが、セルジュ・ゲンズブールともお仕事をされたんですか?

立川:実はセルジュとはレコードを作る計画があったんです。それは小林麻美とのデュエットで、小林麻美が歌った「ロリータ・ゴー・ホーム」のデモテープも作って、セルジュのところに持って行ったら、セルジュは彼女のような女性はタイプだから「いいね」って乗り気だったの(笑)。

彼ってマネージャーはいなくて、ポールというエージェントだけいるんですよ。ポールはカトリーヌ・ドヌーヴとピエール・カルダンとセルジュ・ゲンズブールのエージェントで、「ポールのところに言って金の話はしてきてくれ」ってセルジュに言われたんです。

そうしたらプロデュース印税何パーセントだったと思います? 8パーセントですよ。それで日本に戻って、田邊(昭知※3)さんとソニーに行ってその話をしたら「8パーはあり得ない」と。そこで田邊さんは「それなりの額のフラット・フィーで何とかならないか」という提案を出したんですけど、ポールは「いや、これはルールなんだ」って言うんですね。「8パーセントというのがセルジュのスタンダードなんだ。フランス・ギャルも8パーでやっている。アドバンスもいらない。8パーだ」と言い張る。それでセルジュに「この企画すごくやりたいんだけど、ポールが8パーだって言うんだ。それだと日本ではできない」と言ったら、いつものひょうきんで半分冗談で生きているみたいな表情で「事情はわかるんだけど、これを特例にしちゃうとポールがいる意味がなくなっちゃうんだ。それだけは理解してくれ。オレはお前のことが好きだし、この女はもっと好きだ」とか言いながら(笑)、結局実現しなかったですよ。

※1. FEN:「Far East Network」の略称で当時の通称は“ヤンキー放送”。世界各地の米軍が駐留する地に設けられた基地関係者とその家族に向けたラテ兼営放送局で、1997年にAFN (American Forces Network) に改称した。

※2. 渡辺美佐氏:渡辺プロダクショングループ代表・株式会社渡辺プロダクション名誉会長。渡邊晋氏とともに渡辺プロダクションを設立し、日本のショービジネスの世界に革命を起こす。

※3. 田邊昭知氏:田辺エージェンシー代表取締役社長。元田辺昭知とザ・スパイダースのリーダー兼ドラマー。

▼後半はこちらから!

第168回 プロデューサー / 音楽評論家 立川直樹氏【後半】

広告・取材掲載