元東芝EMI洋楽ディレクター・森俊一郎氏の回顧録『東芝EMI洋楽部の輝ける日々 ビートルズ、クイーンからデュラン・デュラン、デヴィッド・ボウイまで』発売記念〜さまざまな超一流アーティスト達を担当した洋楽黄金時代

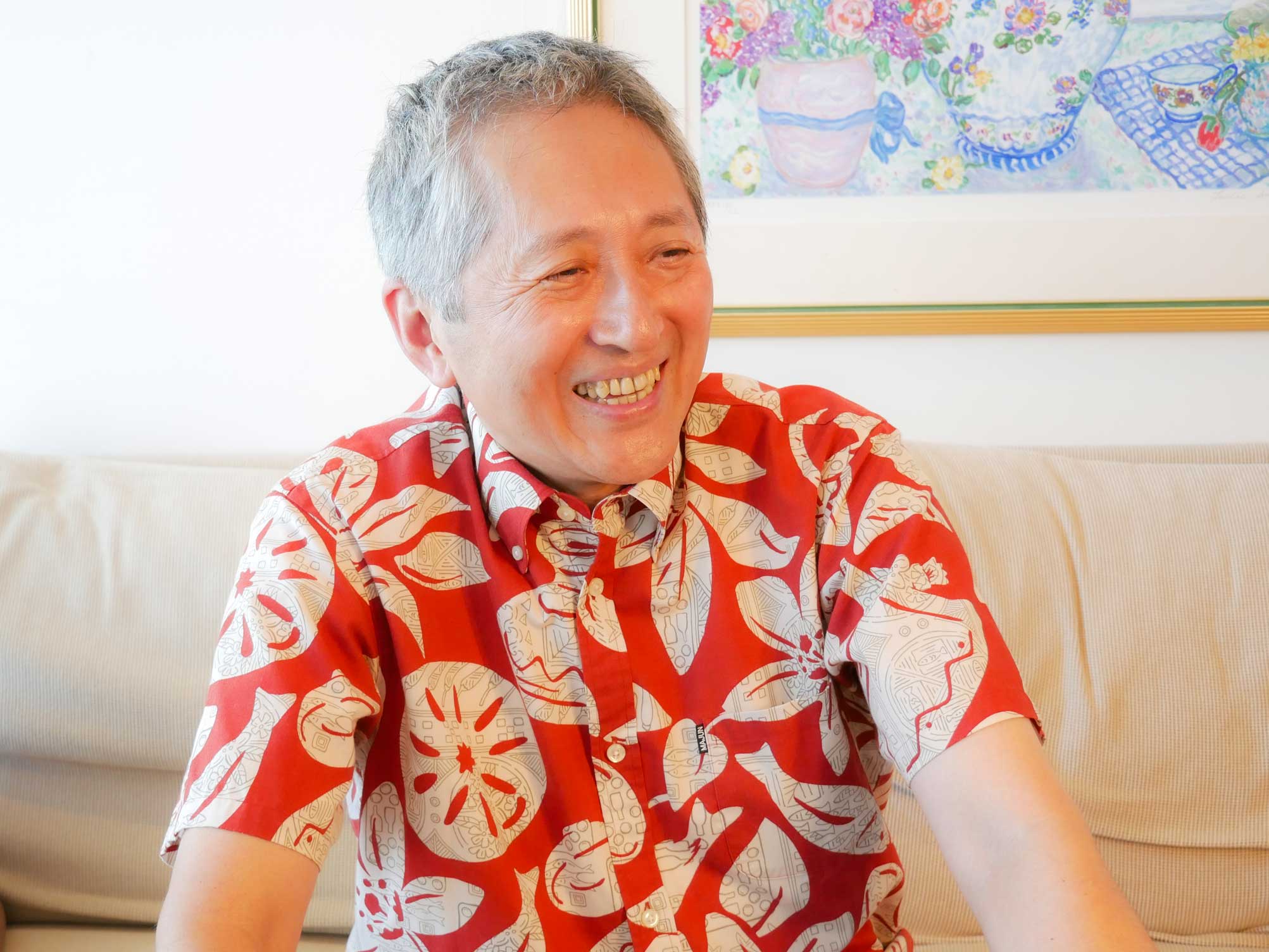

1982年、一人の新卒社員が東芝EMIの扉を叩いた。彼の名は森俊一郎。当時22歳だった青年は、その後20年以上にわたって洋楽界の最前線で活躍し、クイーン、ポール・マッカートニー、デュラン・デュランといった世界的なアーティストを担当することになる。80年代から90年代にかけての洋楽黄金時代を知る貴重な証言者である森氏に、当時の音楽業界の実情、アーティストとの交流、そして時代の変遷について語ってもらった。

関連記事:元東芝EMI洋楽ディレクター・森俊一郎氏の回顧録『東芝EMI洋楽部の輝ける日々』8/5発売

(インタビュアー Musicman発行人:山浦正彦/屋代卓也 Musicman編集長:榎本幹朗)

記録として残したかった時代

──まずは最近出版された著書(『東芝EMI洋楽部の輝ける日々 ビートルズ、クイーンからデュラン・デュラン、デヴィッド・ボウイまで』)についてお聞かせください。

森俊一郎(以下、森): 実はコレ、Facebookがきっかけなんです。ソニーの喜久野俊和さんなど、洋楽関係者で詳しく昔のことを書いている方がいっぱいいるじゃないですか。東芝EMIでもベンチャーズを担当していた阿佐美俊夫さんという先輩が書き始めていたので、「Facebookで書くよりも、ちゃんと本にした方がいいですよ」という話をしたんです。

東芝EMIで長年やってきた連中で、今も残っている人たちもいるので、その人たちをまとめたら結構な読み物になるだろうなと。シンコーミュージック編集の田中さんとご相談している中で、ミュージック・ライフの豊富な写真素材も活かせるようなラインナップにしようということになって。

僕が担当していた中ではビートルズ、といってもポール・マッカートニーですね。あと、クイーン、それからデュラン・デュラン。これは今年5月に亡くなった三好伸一さんと一緒にやっていたんですけど、その辺を中心に。デヴィッド・ボウイの話も……ということでしたが担当は僕ではなかったので、他の方のエピソードをお借りして書いたり、あとはベンチャーズですね。

──時系列はどのくらいの期間をカバーしているんですか?

森:1982年の僕の入社から、辞める直前の2004〜2005年ぐらいまでの洋楽業界で起きたことを、僕の周りを中心にして書いた本という内容になります。あまり時系列がきっちりとした本ではないんですけど、当時のエピソードも含めて、かなり読み甲斐のあるものになったと思います。

──ラインナップはどのように決めたんですか?

森:やっぱり一般の洋楽ファンの関心もあるだろうということで、そういうラインナップに絞り込んだというところはあります。いきなりマニアックなアーティストを羅列したところで、それは全然違う方向になってしまうので。それと、僕が書いたことで少しでも反響が来るのであれば、他の方々にもぜひ書いてほしいというつもりで始めたんです。

寺尾聰の大ヒットが運んだ幸運

──では、東芝EMI入社の経緯から教えてください。

森:僕は1959年生まれで、82年に新卒で東芝EMIに入社しました。元々生粋の洋楽ファンでしたが、たまたま僕が入った年は、寺尾聰さん(※「ルビーの指輪」プロデューサー・井上鑑さん )のヒットのおかげで採用人数が多かったんですよね。いわゆる文系の大卒で同期が12人ぐらいで、そのうち洋楽をやりたいって言ったのは、僕ともう一人だけだったんですね。

──入社試験はどのような感じだったんですか?

森:8人くらいのグループ面接で受けるのがあって、グループディスカッションのテーマが「寺尾聰はなぜ売れたのか」だったんです(笑)。司会をやる人を決めて、みんなで議論していくという、日本人が割と苦手な感じのやつですけど、いろいろ好き勝手なことを言っていました。

寺尾さんの大ヒットのおかげで、普段よりもおそらく面接の内容が話しやすいテーマだったので、僕も入れたのかなと思います(笑)。面接官は新田和長さんとか部長たちが5、6人見ている中で、別に結論が出なくてもいいんですよね。どういう議論をしているかっていうところを見ている感じでした。

──東芝EMIとなると、ビートルズのファンで入社されたんですか?

森:ビートルズが好きで東芝に入ったんですか?とよく言われるんですけど全然そんなことはなくて(笑)。嫌いじゃないですけど、中学生になった時にもう解散した後なので、ビートルズ直撃世代ではないんです。

むしろ東芝に入りたかったのは、ジェスロ・タルがいたからです。2000年前後に紙ジャケブームがあった時に、ジェスロ・タルがほぼ完璧な形で紙ジャケを出したんですが、2万枚ぐらい売れたタイトルもあるんですよ。

──最初はどんな仕事から始まったんですか?

森:所属としてはずっと洋楽制作だったんですけど、最初のうちは制作とはいっても、やっている仕事の内容はプロモーションでした。ラジオ・プロモーションと有線、ディスコもありましたね。

ダンス・コンテンポラリーっていうキャンペーンも各社でやっていて、あの頃、洋楽のメジャー中心に新譜を出している会社だけでも10社以上あったと思うので、それぞれのダンス物の12インチをプロモーション用に作ってセットにして、手分けしてディスコへ配るなどをしてました。ラジオの力もすごく強かったですよね。FMが多局化する前の時代なので、AMの方が強かった印象です。

──お仕事に慣れるまで大変ですよね。

森:最初はどこに行っても相手にされないので、ひたすらラジオ局に行くっていう、ハードな日々でした。邦楽はタレントさんがいるので、そのブッキングとかでいろいろ話も進みますけど、洋楽は話も聞いてくれないんですよ。そのあと1年ちょっと経ってから、音楽専門誌とかを回るのを始めましたね。

──当時の洋楽ディレクターは何名ぐらいいたんですか?

森:僕が入った時の編成2部には合計6人いました。で、隣にジャズとクリサリス・レコード(イギリスのレコードレーベル)とワンショットものだけやっているところが課長を入れて3人。レーベルで分担していて、イギリスとアメリカみたいな分け方をしていました。

洋楽復活の狼煙

──海外とのやりとりは当時どうやっていたんですか?

森:僕らの時代はテレックスでした。テレックス室っていうのがあって、オペレーターがいるんですよ。こっちからの文章を午前中に渉外課に出して、渉外課の人たちが英訳して、それをテレックス室に持っていってくれる。朝はその逆で、向こうから来たものをテレックス室が渉外課に持ってきて、必要な人に配る。だから午前中に全部結論を出さないと、その日は止まっちゃうわけですよ(笑)。

今の時代で考えると何のことを言っているかもわからない話だと思うんですけど、それをほったらかして「腹減ったな」とか言って昼飯に行こうとすると、「お前まだ出してないだろ!」と怒られるっていうのがよくありました(笑)。

──その後はどう変わったんですか?

森:その後はファックスの時代になりましたけど、ファックスとテレックスは最初少し並走していて、だんだんファックスが有力になって。確か89年、90年とか、そのあたりから社内用パソコンでEMIのグループ内だけで使えるメールシステムみたいのができて、でかいパソコンを2人に1台だったかな、支給されて。そこからもう割とすぐにパソコンの時代になりました。

──当時の洋楽の状況はいかがでしたか?

森:僕が入る前の70年代後半ぐらいに一度洋楽が落ちこんだ時期があって、邦楽のシェアが伸びているタイミングで入社しました。1982年には本部長から「今の洋楽はどん底に近いので、あとは上げていくだけだから」っていう話を何度もされましたね。でも、その時もデュラン・デュランとかヒットの兆しが見えていましたし、80年代前半って洋楽のアーティストが出てくる数が結構多かったと思うんですね。

──盛り上がっていく反面、働き方はかなりハードになりますよね。

森:今思うと結構ブラックだったのかなと思うぐらいの働き方をしていましたね(笑)。本当に夜中まで編成案をずっと書いたりするのは毎月ありました。その当時は1人が新譜を出しながらカタログ(旧譜の再発盤)を出すみたいな、すごい数のタイトル数をやっているので。今からすると考えられないですけど残業代もフレックスって言われて、それ以上出ないんです。

当時の自社ビル、夏は夜8時を過ぎると冷房が止まるんです。蒸し風呂状態で大変なんですけど、新しいビルだったので窓がバッと大きく開かないんで、上半身裸でズボンもまくり上げてちょっとだけ開く窓から風を入れて深夜まで仕事して……まあ、若かったのでなんとかなりました(笑)。

僕らは「寺尾ビル」って呼んでますけど、「ルビービル」っていう人も結構多いですね。でも、そのビルもなくなっちゃいましたから。1982年の入社した年に建っていて、2006年の辞めた年に売却されているんで、あのビルとともに来て去っていったっていう感じで。

年末の社内の宴会は、外からよく見える1階のロビーでステージを作ってやっていました。みんながへべれけになっている姿を世間にさらしているだけなんですけど、ロビーの目の前がバス停で、一応ブラインドを下ろしているんですけど、見ようと思えば見えちゃう(笑)。

──タクシー代の精算も大らかだった時代ですよね。

森:その頃のタクシー代の精算って精算書に金額を書くだけで、レシートつけなくてOKだったんですが、それ精算でもなんでもないですよね(笑)。でも、みんな割と真面目なのでタクシーの料金表をコピーしてデスクの前に貼っといて、「この辺でいいか」みたいな感じで。

三好伸一さんとの師弟関係

──デュラン・デュランを担当するのはどういう経緯で?

森:入社した時に三好さんが近くの席にいて、一緒に組む機会が多かったんですね。ちょうどデュラン・デュランもヒットし始めていて、僕が入った年に来日しているんですけど、その次が武道館と、結構スケールが大きくなった年だったので、そこを三好さんと一緒にやらせてもらって。いろいろ怒られながらですけど(笑)、上り坂のアーティストをさらに大きくしていくようなやり方とか、そういうものを近くで見させてもらいました。かなり熱い方なので、教わったことは非常に多いです。

あと、ラジオ局廻りでできた人脈につながっていたから、そういうところに持っていきやすいし、そういう人たちの反応もまた取ってきやすいということで、シングル盤の担当は森がやれという話になって、デュラン・デュランの「リフレックス」というシングルがあるんですけど、そのあたりから僕がシングル盤の編成担当になっていきました。

仕事の分担がシングルとアルバムで分かれていて、先輩たちがアルバムを出して、こっちはシングル盤を制作するみたいな時期がちょっとだけですけどありました。そこからだんだんみんな忙しくなってくるので、それぞれが担当を持つようになり、1984年ぐらいにはクイーンのアルバムも出したので、そのあたりからは僕もアーティストの担当を持つようになりました。

──アーティストの担当を持った流れは?

森:その前にちょっとだけネイキッド・アイズっていう、スマッシュヒットを出した2人組をやっていたんですけど、クイーンが最初のビッグアーティストでしたね。1984年に出た「ザ・ワークス」というアルバムが、ちょうどワーナーから移ってきたもので、そこからの担当なんです。ワーナーは「ホット・スペース」っていうアルバムまでを松林天平さんというディレクターがやっていて、そこから引き継いだ形ですね。

──フレディのいた最後の来日も担当されたとか。

森:アルバムの時にプロモーション来日があって、翌年ライブに来ました。それはフレディのいた最後の来日だったんですけど、朝までディスコにいて全然もう帰らない(笑)。当時、彼らは30代くらいなわけですからそれは遊びますよね。

──どんなお店に行っていたんですか?

森:レキシントン・クィーンという六本木の超有名なナイトクラブには必ず行っていましたね。あと、南青山の骨董通りにTOKIO(トキオ)っていうのが後からできるんですけど、そこにもよく行っていました。どっちかが盛り上がってないと、またそっちに移るわけですよ。そのたびに車を出さないといけないんですが、彼らプラス僕らで移動してまた戻る、みたいなことはよくやっていました。

──翌日は仕事があったわけですよね。

森:こっちは翌日仕事もあるのでヘロヘロですけど、彼らはあってもなくてもあんまり変わんないですね(笑)。でも、レキシントンにしてみると、その本人たちをタダで入れると、お客さんがついてくるので、それはもう非常にでかい宣伝効果ですよね

洋楽黄金時代の実情

──洋楽のアーティストは時間にルーズだったという話もよく聞きますよね。

森:「本当にぶっ飛ばしてやりたい!」と思ったことは正直何度もあります(笑)。今はもうなくなっちゃった六本木プリンスホテルは皆さんご存知だと思うんですけど、真ん中にプールがあって、3階ぐらいにインタビュールームとして使っていた部屋があるんです。そこを押さえておいて、部屋からアーティストが降りてくるのを待つんですけど、ツアーマネージャーを迎えに行かせても、やっぱりなかなか降りてこない。ホテル自体の作りが大きな吹き抜けなので、なかなか出てこないのが見えるんで、結構ストレスが溜まりました(笑)。

それに変なタイミングで抜け出してどっかに行っていたり、そういうのは本当にあるので油断はできないわけです。結局遅れた分を後ろにずらすわけにはいかないですから、どんどん前倒しで早くやっていく、というのは保険としてやらないとダメだろうなっていうのがあったので、こっちも賢くなっていくしかないんですけど……コンサートの前とかに取材をやっていると、なかなか時間のコントロールは(洋楽アーティストの場合)大変だったなっていうのはありますね。

──そもそも時間を守る気がないんですね(笑)。

森:文化の違いもあると思います。やっぱり日本人ってどこかすごくちゃんとしているので、「じゃあ、この時間に行こう」って言ったら、ちゃんと5分前には集合している感覚が、彼らには多分ないんでしょう。

でも、クイーンのロジャー・テイラーなんかは、僕らが面倒見たっていうとおこがましいですけど、毎晩ディスコ連れてって飯食わしてたというのはちゃんと覚えてくれているので、その次にソロのプロモーションで来た時にも、こっちに対して気を遣ってくれるようにはなりましたね。

──海外のマネージャーはどんな感じだったんですか?

森:やっぱりマネージャーもすごく賢い人たちばかりなので、変に日本のレーベルにプレッシャーだけかけて無理やり売るみたいな、そういうことは絶対してこないです。こっちの言ったことをまず聞いてくれた上で、「じゃあ、ここはやります、ここはここまでやります」とちゃんと判断する人たちなので、そういう意味では仕事はやりやすかったですね。

たとえばジム・ビーチという、途中からやっているクイーンのマネージャーなんですけど、世界的に売れる前に彼らは日本で成功しているじゃないですか。なので、メンバーが日本に対してすごくリスペクトしているところっていうのを彼は分かっているので、マネージャーだからといって偉そうなことは一切言わないです。

──ビジネスの話も通じる?

森:ビジネスの話はめちゃくちゃ通じます。フジテレビのドラマ『プライド』で「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー」を使って大ヒットした時があったんですけど、それも向こうの長年の理解があったからという側面はありますね。普通に使うとなったら許諾料や放送使用料、シンクロなどがすごい金額になっちゃうじゃないですか。昔はそれをすればCDが何十万枚も売れますっていう理論になったんですけど……今はそれをどういう風にやっているのかはわからないですけど、ちゃんとした反響が来るっていうことがわかれば、もちろん聞いてくれるスタンスだと思います。

──ポール・マッカートニーの担当も。

森:大物すぎて、なかなか本人とのエピソードというのはあるわけではないんですけど、インタビューをいくつかセットさせてもらうので、近くで見ていることは見ていますけど、「見た」っていう感じですよね。

──ビートルズのカタログにも影響が?

森:ポール・マッカートニーが1990年、1993年に来てくれたことで、ちょうどビートルズのバックカタログも、いろんなことがその頃に起きているんですよね。1994年、1995年で「アンソロジー」というシリーズが出たり、その前に赤盤・青盤のベストが93年頃にCD化されたりとかね。

──1989年に石坂敬一さんが洋楽に復帰されましたね。

森:僕が入った時は邦楽の本部長で、邦楽の一部門の部長だったんですよね。それがどんどん自分のところでヒットを出してさらに上がっていって、「じゃあ洋楽も一緒に見るぞ」と洋楽の本部長として戻ってきて、そこからは今まで僕らがいかにぬるい世界にいたかということを思い知らされる日々でした(笑)。石坂さんは特に数字にはすごく厳しいので。

彼は誰よりも早く会社に来ていましたね。月曜8時からの報告会議というのがあるんですが、それの順番に当たっちゃったりすると相当しんどいんです。でもその時間に石坂さんはビシッとスーツで来ているので、どうなっているのこの人? いつ寝ているんだろう?と。でもある日、中2階で居眠りしているのを見つけて「あ、そうか、こういうところで少しずつ寝るんだ!」みたいな感じで(笑)。

──(笑)。90年代はさらに洋楽のヒットが続いていたと。

森:その時代に戻ってきた石坂さんには「10万売れたものは50万売れるんだ、50万売れたものは100万売れるんだ」っていう理論があって、一生懸命、みんなで巻き込んでやっていましたけど、確かにその数字に届きましたからね。

90年代のダンスコンピレーションのヒットとか、その辺から「NOW」っていうシリーズが始まって、それがいわゆる洋楽のミリオンセラーの先駆けみたいな感じになっていて。東芝だとMCハマーに始まって、他社でも例えばマライア・キャリーが100万を超えたとか、そういうワンランク上のアーティストもたくさん出てきていました。

──80年代〜90年代の洋楽はまさに黄金時代だったと。

森:自分たちで言うのもあれですけど、確かに非常によく売れていましたし、外から見たら十分に派手だった印象はありますよね。

──その当時の邦楽と洋楽の売上比率はどのくらいでしたか?

森:東芝の中だけで見ていると邦楽6、洋楽4ぐらいだったと思います。

──メディアも積極的に取材していた時代ですよね。

森:あの頃ってメディアの皆さんも、地方公演までわざわざ追っかけてきてくれて取材するみたいなことも多かったんですよ。東京だとそんなに時間が取れないじゃないですか?なので、「じゃあ、ミュージック・ライフさんは大阪で」とか、「音楽専科さんは福岡まで来てください」みたいなことはよくありました。

89年、90年ぐらいかな、デュラン・デュランが東京ドームでやったことがあったんですけど、その時は東京ドームと神戸のポートアイランドの2会場だったんですよ。東京では時間が取れないので、それこそミュージック・ライフさんには神戸まで来てもらって。

当時はインタビュールームの使用料や飲み物とか、色んなもののレシートを最後に出してもらったら、すごい長さになっていたので、いろんなメディアが来ていたんだと思うんですよね。本当に時間がないので、グループに5人いたら取材メディアを5つにするみたいなこともよくやっていたんですが、そうするとどこが誰を取材するかっていうので、あまり人気が無いメンバーに当たると恨まれたりもするんですけど(笑)。

洋楽アーティストとテレビ・ブッキング

──当時のテレビ出演はどうでしたか?

森:一番大きかったのは、やっぱり夜のヒットスタジオへいかにブッキングできるかみたいなことはありましたね。夜ヒットは海外枠が必ずあるんですけど、ロンドンからの中継とかもやっていたじゃないですか。それこそポール・マッカートニーもやっていたり、クイーンなんかは武道館終わりで夜ヒットに行っているんですよ。でもフレディだけ行かない、みたいな(笑)。

──印象に残っているアーティストなどはいますか?

森:けっこうピリピリした現場は多かったですね。夜ヒットに限らずですが、途中で帰りたがる外タレをいかに止めるかというのが僕らの仕事でしたね。生放送なのは理解してくれても、その前の拘束時間がめちゃくちゃ長いので盛り上げておかないと「なんでこんなに長時間なきゃいけないんだ」と、どんどん冷めていっちゃうんですよね。

他の番組の話なんですが、ロジャー・テイラーがYOSHIKIとやった時に、ロジャーのアルバムにYOSHIKIが1曲ゲスト参加で、その流れでミュージックステーションをブッキングできましたっていうのも、かなりピリピリした現場ではありました。その場になると、さっき言ったジム・ビーチも割と映っている時間の配分にうるさくなったりするので、それを全部伝えながらやっていくのはかなり大変でしたね。でもそれももうずいぶん前ですよ、GLAYがデビューしたばっかりみたいな時ですから。

──他のレコード会社との交流は?

森:結構ありましたね。特にラジオ局を回っているとよく会うので、そこで未だに繋がっている人も多いですよ、僕は東芝の後にワーナーにもいたので、その時代も含めて知り合いはかなり広がりましたよね。

──ワーナーにはいつ頃?

森:2006年に東芝EMIを辞めて、ワーナーのストラテジック本部長という席が空いているぞと言われたので行きました。コブクロが300万、絢香が100万みたいな、すごく良い時代でしたね。僕のところも「ビューティフル・ソングス」というダニエル・パウターとジェームス・ブラントの曲をメインにしたコンピが100万近く売れていて、ワーナーの2年間はわりと楽させてもらいました。

──当時、社長だった吉田敬さんが亡くなったのは衝撃的でしたよね。

森:本当にショックが大きかったです。お亡くなりになった時、僕はワーナーを辞めてフジパシフィック音楽出版にいた時期だったので、何人かで昼飯を食っていたら急にそのニュースが来て驚きました。

ディレクターとしての生き様

──洋楽全盛の時代は、いつ頃から変わっていったんでしょうか?

森:2006年〜2007年にワーナーに入った頃ぐらいから、全体的に洋楽のセールスが下がっていったというのは実感としてありました。予算に対して赤い数字が並んでいるみたいなことが増えてきたのも、そのあたりですかね。

でも、2009年にフジパシに移った頃に“K-POPが始まったな”っていう瞬間があるんですよね。KARAの件でユニバーサルの担当がフジパシに、細かい話ですけどシンクロ免除みたいな話をしに来て、「この辺から動いていたんだな」っていうのは今にして思います。

旧来の洋楽から、K-POPという全く違うフィールドになったわけですけど、KARAの前にBIGBANGとかもブレイクし始めていて、KARAでドンといった感じがあったので、そこから業界的に全体像が変わっていったかなっていう感じはしますね。

──現在の洋楽の売上はどのくらいですか?

森:元々の洋楽は多分1割を切っていると思います。K-POPが2割で、それを洋楽として考えると、全体の3割ぐらいですかね。

──今の若い人にとって洋楽とは?

森:若い人たちにとっての洋楽と言うと、“それってK-POPのことでしょ”っていう感覚ですよね。そうじゃない洋楽は、おじさんたちが聞いているものっていう感覚はあると思うんです。僕が書いた本は、そのおじさんたちに向けた洋楽なんですけど、エピソード的にはいろいろあった面白い時代で、そこで仕事をしていたっていうことの面白さはすごくあったよっていうことを書いたつもりなんですよね。

──洋楽ディレクターというのは、担当のアーティストを好きになっていくものですか?

森:僕はどんなアーティストでも好きになるタイプみたいです。なので、元々はメタル好きっていうか、ハードロック好きでレコード会社に行きたいなと思ったので、そういうものを担当できていますけど。そうじゃなくて、例えばちょっとアフリカ系のワールドミュージックが流行った頃に、いくつか担当したアーティストがいるんですけど、そういうのもライブ行ったりすると、ロックとはまた全然違って、すごく面白いんですよね。

だから、それはそれでやっぱり自分でもハマっていくし、たぶん三好さんの時代はちょうどレゲエがあったから、そっちにハマっていったんだろうし。その時代時代でいろんなタイプのアーティストが出てくるんで、そこはむしろ面白いなと思って、飽きたことはないですね。

ただ、だんだんと年齢的にしんどくなってきましたけど、このアーティストに出会ったからにはやっぱり世に出してあげたいって思うことは多いです。

──そう考えると、やっぱり音楽に関わるというのは楽しい仕事ですよね。

森:ええ。でもそういうふうに思える仕事ってなかなか無いですよ。レコード会社自体がもうそんなに人はいっぱい採ってないですから。

──森さんには運の良さもあったと。

森:運の良さと、あとは宣伝とかのスタッフがすごく強力な時代だったので、そこは本当に恵まれていたと思います。その中で僕がもし邦楽をやりたいって言っていたら、全然関係ないところに行かされていた可能性もあるんですけど、その当時ちょっと下火だった洋楽は、多分狙い目としては悪くなかったと思うんですよ。そこに入れたっていうことで、そこからずっと80年代のものをやって、途中で気がついたらビートルズをやっていた三好さんがいなくなって、そこも引き継いだっていう、結構運の良さだけで来た感じはありますけどね。

──東芝には名物的なディレクターも多かったですよね。

森:東芝で言うと、三好さんの話ばっかりしてしまいましたが、あと山田正則さんとか鈴木パクさんとか、この辺がやっぱり「会社を食い物にした」と自分たちで言っていて(笑)。実際にヒットもたくさん出していますし、山田さんがスージー・クワトロを40〜50万枚売ったのだって……ヒットを作る力が半端じゃないんですよ。パクさんなんてアリスタ・レコードの担当になって、配属翌日に石坂さんにニューヨーク の出張に連れて行かれたみたいな話はやっぱり相当おかしいので、そこだけでも読みものになるくらいエピソードが面白いんです。

向こうに一人で着いても、英語も何もできないので、チェックインもできず、ロビーでただ怯えて座っていたら内田裕也さんと石坂さんがホテルの階段を降りてきた、っていうとこから始まるんですけど、みんなそういう風に大きくなっていったんだなっていうのが分かって、話を聞いていて非常に面白かったです。だから僕なんかが本を出すのは先輩たちを前にすると本当におこがましいんですけど、パクさんが書けば1冊どころか3冊ぐらい出せると思うんですよ。

──現在はどのような活動を?

森:フジパシフィックミュージックの業務委託で、海外物のコピーライトのプロモーションとかをやっています。

──今後の個人的な目標は?

森:音楽に囲まれて楽しい老後を過ごすこと以上は、求めていない感じですね(笑)。でも、もちろん仕事はいろんなご縁でつながりがあって、国内のアーティストだったり、たまに海外のアーティストのお手伝いしたりすることもありますけど、そんなこともやりながらですが。

洋楽に新しい曲が出てくる中で、これは絶対に日本にハマるなっていうのが、これからも絶対出てくると思うので、そういうものを見つけていくのも僕らの仕事だろうなと思っています。音楽出版社としての立場で情報が集まってくるので、楽曲に触れるチャンスは早い方だと思うので、そういうところから見つけていければいいのかなと。

──個人的に、邦楽はあまり聞かないんですか?

森:最近、車の中で高田みづえをかけてずっと歌っていますけど(笑)、最近の邦楽は正直わからないです。リズム感的にも変わってきている気がするし、難しいですよね。でも最近ビルボードのチャートとかを見ていると、ずっと上位が変わらなかったり。1人がバーンと当たっちゃうと、しばらくその人の曲ばかりチャートインが続くみたいな傾向がありますね。

──ストリーミングで聴くのは昔の楽曲が多いですか?

森:ストリーミングで好きなものが聴けるようになったら、結局自分が昔聴いて育ったような時代の曲を聴くので、さほど新しいものは聴かないんだなってことがよく分かりました(笑)。

音楽業界の今とこれから

──現在の音楽業界をどう見ていますか?

森:今の流れとしては、J-POPは海外へという流れに結構なっているんですよね。いろんな出版社にいると、日本の作家さんたちも外に向いているし、自分たちでどんどん海外の作家と組んで曲を作ってきたりっていうのは割とやっていますね。それに海外に移住している人も増えているんですよ。

──サッカーの選手とか野球の選手みたいに、やるなら本気で行かなきゃっていう、そういうことですよね。

森:次の5年ぐらいでまたいろんなものは変わっていくんでしょうけど、その時に僕らの言う洋楽はどうなっているんだろうかっていうのは、まだわからない部分ですね。

──フジロックなどを見ての感想は?

森:今回のフジロックとかのラインナップを見ていると、いわゆる大物じゃなくても、あれだけ邦楽とかアジアのアーティストも多いですけど、去年より2万人プラスぐらいで動員できているっていうことは、新しいアーティストたちにもちゃんとファンがついているというか、その魅力がわかっている人たちもちゃんといて、洋楽もまだまだ捨てたもんじゃないなと希望的には見ています。

──洋楽ファンはまだまだいる?

森:まあ、フジロックとかを見ると洋楽ファンいるじゃんと思っちゃうんだけど、洋楽ファンって、どこまで僕らが思うような分かれ方をしているのかっていうのは、なかなか難しいのかもしれないですね。分けて考える必要は無いはずなんですけど、どこかにやっぱり線があると思っていて。

本国でスーパースターになっていなくても、日本へ呼んだらきっちり入っているとかね。その逆もありますし。日本人のテイストって、やっぱり昔から独特のものがあると思うので、そこにちゃんとハマるものさえ選べればいいのかなと思いますけど。じゃあ今の人たちが何を好きなのかっていうのは、どんどん判断が難しくなっているような気がしますね。

──情報が即時に伝わる時代になっていますからね。

森:そういう意味では、日本のアーティストも海外に出て、海外のアーティストといろんなことをやっているっていうのがすぐに伝わってくる時代なので、日本で洋楽を売るためのメリットにもなってくるんじゃないかなと思いますけどね。

──この本を通して伝えたかったことは?

森:あの時代の自慢話をしたいわけじゃなくて、大変だったけど振り返ってみればいい時代だったなっていうことを残せればというのを全体的な基調にしたつもりです。つまり、洋楽ですごい人たちと仕事をさせてもらえたことを感謝する1冊と思っていただけたら嬉しいですね。

──すごい人たちというのは?

森:アーティストもそうですし、関係者でお世話になった方、どちらもです。

──実際に裏話はどこまで書けるものなんですか(笑)?

森:書けないところも結構ありますけど、洋楽の場合は、アーティストに対して気を遣って書く必要はないというところがあるので、デュラン・デュランがどれぐらい時間にだらしなかったかとか、そういう話は相当怒りを込めて書いています(笑)。英語版が出たらかなりヤバいと思います。「殺してやろうかと思った」とか書いちゃっていますからね(笑)。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載