J-POPクリエイターの海外派遣を全力支援「K-POPの勝利の方程式を築いた経験を活かし、日本の音楽をグローバル産業に」CEIPA専務理事 栗田秀一氏15,000字インタビュー

音楽業界が集結してJ-POPクリエイターたちの海外での拠点づくりを支援する──。選ばれた9人はロサンゼルス、ロンドン、バンコクで2ヶ月の音楽活動に必要な渡航費用・宿泊費の支給を受けるだけでなく、著名アーティストを手掛けてきた鉄壁の指導陣がサポート。海外を目指す若手には大きなチャンスとなる。

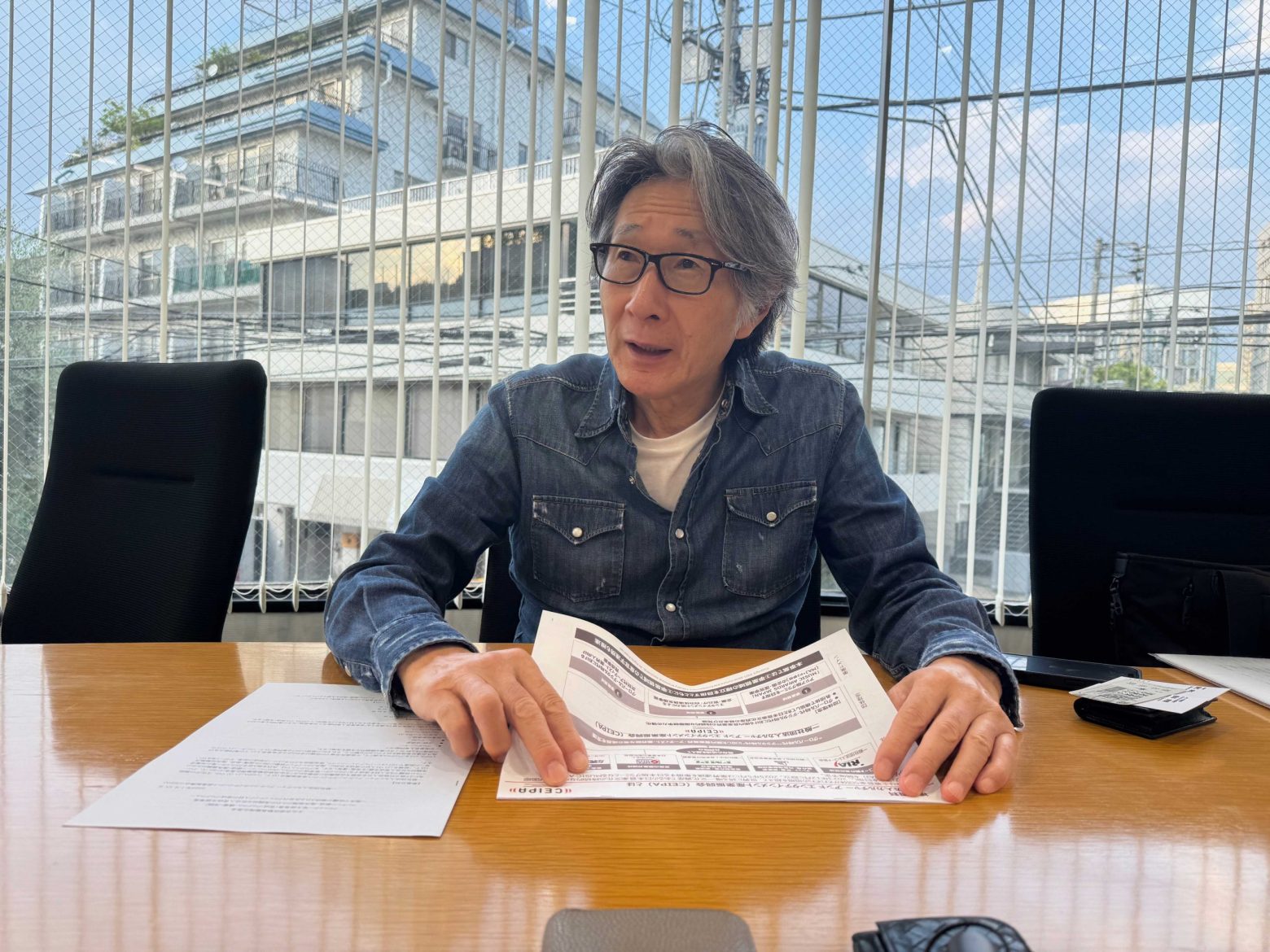

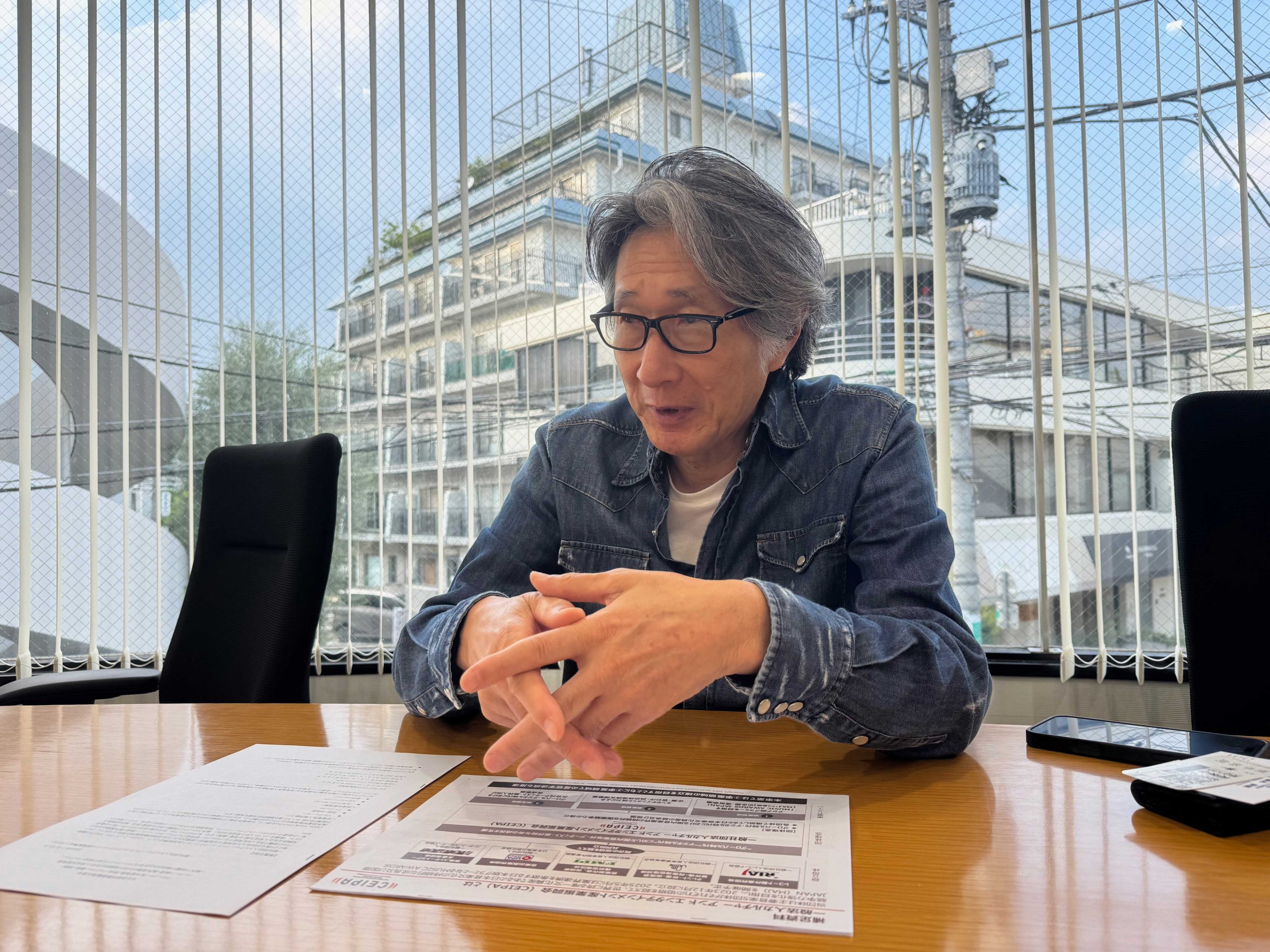

9月30日に応募締切が迫るこの事業を文化庁・日本芸術文化振興会と立ち上げたCEIPA専務理事、栗田秀一氏に本プロジェクトへ込めた熱い想いを語っていただいた。

取材・文:榎本幹朗(Musicman編集長)、屋代卓也(エフビーコミュニケーションズ代表取締役)

協力:窪田夏生(CEIPA 事務局事業アドバイザー)/山口哲一(バグ/コーポレーション)

音楽業界5団体が初めて結集、日本音楽のグローバル戦略が始動

──J-POPのクリエイター9人の海外派遣(音楽留学)をフルサポートで支援ということで絶賛募集中ですが、背景を教えていただけますか?

栗田(CEIPA専務理事。レインボーエンタテインメント代表取締役):文化庁さんもハードではなく、人づくりの重要性に理解してくれた事で具体化したプロジェクトです。勿論手探りではありますが一歩踏み出せたことは大きな意味があると思います。

都倉俊一先生(※山口百恵やピンク・レディーなど昭和の国民的歌手を手掛けた作編曲家)が文化庁の長官になられた時に、「日本のコンテンツ産業を国のグローバル基幹産業の1つにしたい」というテーマを掲げられました。それを受けて、音楽業界としてどういったことが対応できるだろうかを考えた時、不可欠はマンパワーで、最も重要なのは人づくりだと思いましたそれと、最も重要なのは海外に発信できるコンテンツを持つ事だとも思いました。

──それがMUSIC AWARDS JAPAN(MAJ)。日本で最大の音楽アワードが今年春、誕生しました。

栗田:はい。業界が初めて一つになって内外に発信できるものができました。もう1つは、コンテンツに関わる世界中の人が集まってくるようなイベント、SXSWのようなものができないかと。

──サウス・バイ・サウスウエストは世界最大の音楽カンファレンス。毎年30万人以上がアメリカのオースティンに集まります。その日本版?

栗田:はいそうです。今年はSXSWに視察団を送ることもでき、こう言った複合的なカンファレンスイベントが具体化できるかの研究も始まりました。特に大阪がエリア的には可能性があるので、チームが組成されております。

──大阪だとfm802も協力して?

栗田:そうです。そしてMUSIC AWARDS JAPANです。5月に京都で第1回目を行いました。

──栗田さんがCEIPAの専務理事でまとめ役に。日本の音楽業界が集結するにあたり、たいへんなご苦労があったと思います。

栗田:我々の業界にはレコード協会、音楽事業者協会、音楽制作者連盟、音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会の主要5団体があります。著作隣接権の管理や、アーティストの権利の擁護等を行なってる団体ですが、今までこの5団体が1つの事業に向かって結集した事はないですね。各団体に、今、日本のマーケットの成長の限界が来てるのではないかを話した際に、皆さんの危機感は同じでした。これが共有できたので、5団体が力をあわせようとなったのは必然だったと思います。その流れでCEIPAが設立され、MUSIC AWARDS JAPANを立ち上げました。

──MAJの現場に伺いましたが、初回にして素晴らしい出来でした。

栗田:ありがとうございます!確かに我々の想定以上の出来栄えだったと思いますが、反省もあります。国際音楽賞と謳いながらも、グローバル感が出せずやはり国内向けになってしまったのではないかと。2年目以降はしっかりと国際色を出しグローバルに通用するものにしていきたい。それには海外との連携も必要だろうし、海外に向けて仕事ができる人たちをどう作ろうかということが重要になってきます。

──なるほど。そこで今回の海外派遣プロジェクトが走り出したと。J-POPを世界へ広げていく人材の育成ですね。

栗田:そうです。

──これを読んでいる方は、大きなチャンスだと思います。

著名アーティストをプロデュースしてきたメンター(アドバイザー)たちが支援

栗田: このクリエイター支援事業は、文化庁・日本芸術文化振興会が比較的予算をつけて複数年、支えられる基金を作ったので、じゃあ我々もこれをしっかり活用していこうと。ただ単純に人を送るだけではうまくいかないので、人を育てるシステムやプログラムというものをまず構築をして、そこに乗せて人を送り出していこうということを考えました。

──海外の音楽業界に通用する若手を育てていく?

栗田:はい。海外で活躍できるアーティスト、クリエイター、プロデューサーをしっかりと作っていきたいと思っております。

ここで我々音楽業界側は何をすべきか、というと、基本的には人づくりです。文化庁には留学制度があって、特にクラシック系の人はそれを活用して1年間ヨーロッパに行く、ということはあったようですが、ポピュラーミュージックの中ではなかなか活用できてなかった。人を送り出すだけでは簡単には育たないので、彼らを支える指導体制を作りました。

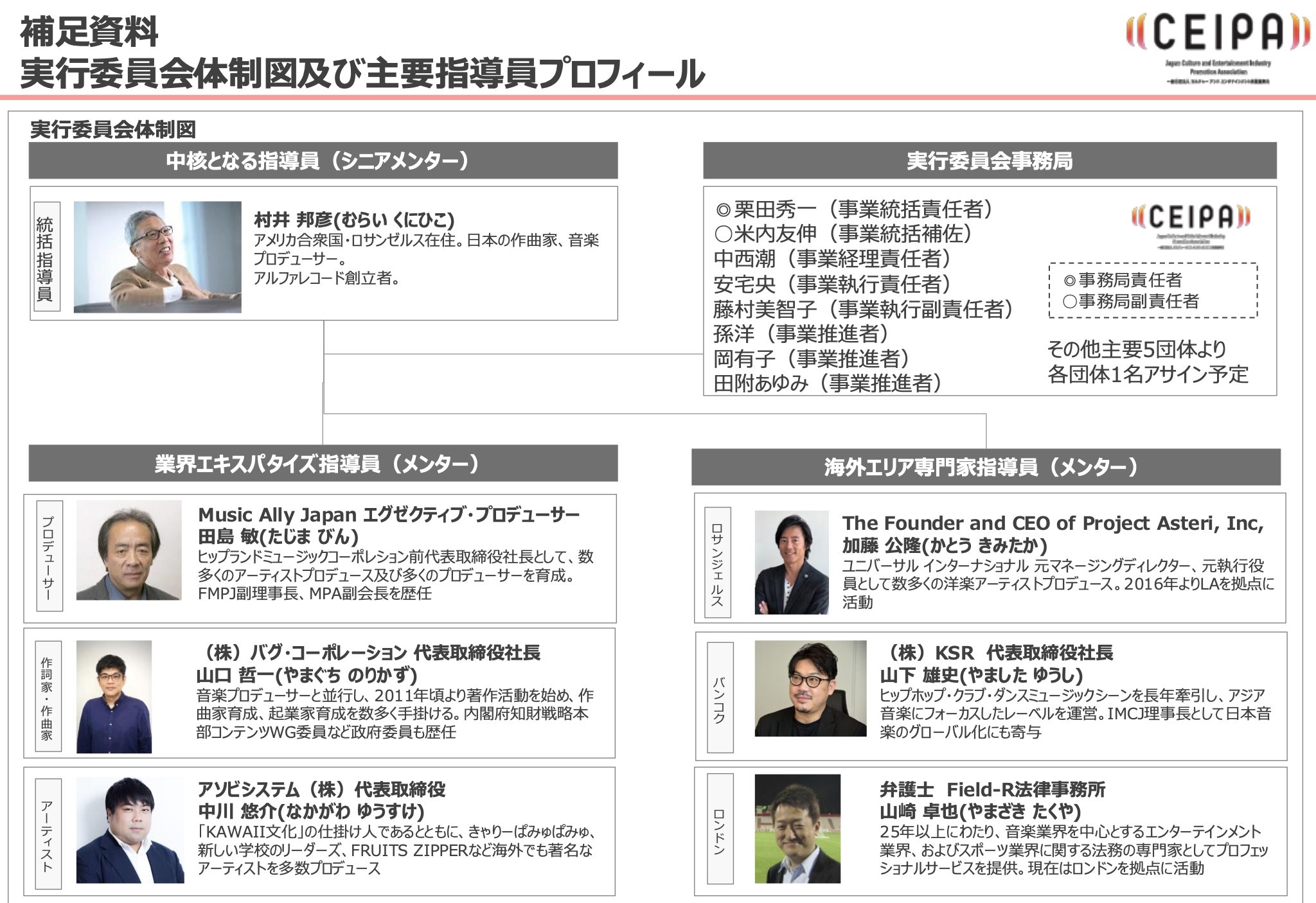

こういう方々が今、メンターになっています。

──村井(邦彦)さんは坂本龍一さん、細野晴臣さん、高橋幸宏さんのYMOのグローバルツアーを80年代に成功へ導いた、いわば海外進出の先駆けですね。

栗田:はい。取りまとめは村井邦彦さんにお願いしております。

──プロデューサーのメンターである田島敏さんはBUMP OF CHICKENやサカナクションの所属するヒップランドの元社長。作詞家・作曲家のメンターは山口ゼミでソングライターを育ててきた山口哲一さん。アーティストのメンターは海外でも人気のきゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUIT ZIPPERSが所属するアソビシステムの社長、中川悠介さん。

ロスのメンターは、ユニバーサルミュージックの元執行役員で現在、ロスでレーベルを実際に運営している加藤公隆さん。バンコクのメンターはヒップホップシーンを牽引してきた山下雄史さん。ロンドンのメンターはイギリスで音楽業界を中心に活躍する弁護士の山崎卓也さん。

栗田:これを見ていただければお分かりになるかと思いますが、プロデューサー、ソングライター、アーティストを育てていくということです。

この業界って海外に目線が行っている人たちが案外少ないのですが、まさに海外でも活躍されている方々がメンターで集まりました。

──心強いですね。

1998年、「K-POPの父」とのタッグから始まったグローバル志向

──CEIPA専務理事の栗田さんご自身が海外進出への並々ならぬ情熱をお持ちです。そのきっかけというのは?

栗田: なぜ私がグローバルに向かっているかと言いますと、1998年に韓国のS.E.S.というグループをプロデュースする機会がありました。。SMエンターテインメントの2番目のアーティストですが、その頃の日本は韓国に興味を持つ方が少なかったので、戦略的にJ-POPのようにがコンセプトの一つでした。SMエンターテインメントのイ・スマンさんも、それをよく理解してくれて、基本的には全てを任せるという事でした。それが第1歩でした。

──SMエンタのイ・スマンさんといえば「K-POPの父」と呼ばれ、K-POPの海外進出を切り開いたスーパープロデューサーです。栗田さんはまさにイ・スマンさんとK-POPの海外展開を初期から手掛けて来られた。

栗田:今思えばたまたまだったと思います。2001年には、マネージメント力を強化する方針でS.M. エンターテインメントJAPANを設立し、BoAを始めました。

──僕も当時、ぴあでBoA特集を組んだのでよく覚えています。彼女はK-POP時代の先駆けになりました。

栗田: その後、ドラマから韓流ブームが起き、多くの韓国のアーティストが入ってきました。イ・スマン氏とは多くを語り合いましたが、彼のビジョンは素晴らしかった。韓国では当時、IMF通貨危機があって、キム・デジュン大統領が「コンテンツを基幹産業にするぞ」という方針を90年代終わりに立ち上げました。それを受けて多分、イ・スマンもそういう動きをしたのだと思います。

──5億ドルという巨大予算を使って韓国を文化輸出国にする政策ですね。

栗田: はい、そうですね。彼のビジョンは完全にグローバル志向でした。もう言い尽くされていますが、韓国の国内マーケットは小さい、だから海外で稼ぐ。当時、イ・スマン氏は中国マーケットに向いていました。中国の北京のチャートで、SMの一番目のアーティスト、H.O.T.がチャート1位を取ったことがあったのですね。将来のマーケットの大きさで言えば、間違いなく中国ですが、1998年の頃は日本が一番だったと思います。

やはり日本に行って勉強して、それをもって中国を攻めていこうというのが彼のビジョンであったかと。

──それでイ・スマンさんは日本で栗田さんとタッグを組んだ。

栗田:そうですね、そばにいたのが私だけでしたので。今の日本の状況は韓国に近いですよね。将来を見た時に「日本のマーケットはこれ以上大きくなるのは難しい」と。我々はじゃあどうするか、「世界へ広げていきましょう」と、必然ですよね。

──日本の音楽業界全体のその意志が、第一回のMUSIC AWARDS JAPANに結実していったわけですね。

栗田:そうです。私は韓国との仕事で何が良かったかというと、「クリエイティブ・ファースト」だった事です。ただ悔しいことに、最初は日本で作る曲の方がクオリティは圧倒的に上でしたが、2004年あたりで抜かれました。韓国側の制作チームが欧米など海外に曲を求めたからです。

──もう海外のプロデューサーに。

栗田:結果主義でしたから、世界的なプロデューサーたちに依頼し始めました。元々、イ・スマンはニュージャックスイングが大好きで、プロデュースのテディ・ライリーが彼の神様でしたから。

──マイケル・ジャクソンのアルバム「デンジャラス」を手掛けた方ですね。僕も学生時代、テディの大ファンでした。日本でも海外志向の業界人が増えてきたのはいつ頃?

栗田: 洋楽で育った我々はビジネスというよりも憧れの海外志向でしたが、ビジネスを意識し始めたのはK-POPの成功を見てからだったと思います。4年前に都倉先生が文化庁の長官になって、日本のコンテンツをグローバル産業化したいという想いに共感したものですから、韓国とのビジネス経験から得たものを元に色々と企画を出しました。

──ようやく機と人が揃って、国策に乗せられるようになったわけですね。

海外志向の薄い若い世代、きっかけ作りが重要

──憧れのアメリカで戦ってみたいという日本人もいたと思うのですが、どこで差が出たんでしょうか?

栗田:韓国人は上昇志向も強く、成功への意欲が本当に強いです。また韓国人は基本、英語を喋れるでしょう。義務教育の中で英語が喋れます。日本人は残念ながらあれだけ勉強しても、読み書きは多少できても喋れない。それと日本は自国マーケットが大きかったので20年以上出遅れました。

──CD時代は日本だけで西ヨーロッパに匹敵する巨大な音楽マーケットでしたからね。

栗田:それを変えていくのは、やっぱり次世代を担う若い人たちのグローバル感だと思っているのですが、そうは言ってもグローバルへ行きたい若い人がいるかというと案外そうではない印象があります。

──そうなんですか。

栗田:ですから今回の支援事業は、そういった人たちへ向けて1つのきっかけになったらいいなと思っています。

──海外でも活躍したいという人が、若い世代でも日本は少ない?

栗田:これからだと思います。多分いま、何のイメージもつかない状態なのではと。80年代、90年代は「音楽業界に行きたい」という若者がたくさんいたでしょう。今はやっぱりIT系にはかなわないし、ゲーム業界にも負けていると思います。でも、そういう若いエネルギーがないと次のウェーブって起こせないのではないでしょうか。アニメもすごいですけど、音楽が一番今、出遅れた感が強いですね。

──上の世代は多分ユーミンさんも、桑田さんも、矢沢さんもあんまり海外は考えてなかったっていうか、前例がないので、どうしていいかわからなかったのかもしれませんね。

栗田:ただ80年代、例えば五輪真弓さんとかも、それこそ山口百恵さんもそうだし、90年代ならチャゲアスの楽曲とか、谷村新司さんもそうだけど、実はものすごいチャンスがありました。

──五輪真弓さんの音楽がインドネシアで国民的な歌になっている。

栗田:「少女」「恋人よ」「心の友」などは多くの方に愛されていたと思います。その頃は経済格差が大きかったので、日本から積極的に攻めていかれたかは分かりませんが、チャンスはあったのかもしれませんね。

ところが今、ストリーミングの時代になって、シェアを取るのが重要になってきているでしょう。ですから、ようやくそこに気付いてきたのかなと。

──多分当時のインドネシアの物価は、日本人の初任給が20万円の時に、インドネシアは1万円ぐらいだったんじゃないですか。

栗田: そうですね。やはり格差は大きかった。ですから文化輸出の将来ということはあまり意識してなかったと思います。そこで、さっきの韓国のイ・スマンの話になるのですが、彼は先を見ていたと思います。今、我々は音楽だけじゃなくて、やっぱりビジネス全般を勉強しないと、グローバルには絶対出ていけないだろうなと思っています。

今回のプロジェクトはどちらかというとクリエイティブな点が中心になっています。でも、それをサポートする私たち、我々がそういったグローバル感、グローバルビジネスというものを多少なりとも勉強して、みんなを応援していく体制を作るのが重要だと思っています。

90年代からJ-POPの海外人気の兆しはあった

栗田:少し前の話に戻りますが、弊社所属のインストギターデュオのDEPAPEPEが15年ぐらい前アジアを回ったのですが、彼らのメロディーがアジアでは非常に受け入れられていて。自分らも驚いたのですが、ライブをやると、お客さんが「ラララ」で歌ってくるのですよ。日本では見られない状況でした。

──どんな経緯でアジアの皆さんに響いたんですか。

栗田: その頃SNSもないですから、不思議ですよね。インドネシア大学の学園祭に出演した時1万5000人動員したのには驚きました。またジャワ・ジャズ・フェスティバル(※9/26ジャカルタジャズから訂正)っていうイベントが、ものすごく人を集めていて、10万人以上集めていました。3日間で10万人。

──すごい!

栗田:実際、行ってみて肌感で感じたのは、ジャズがものすごく定着していまして。日本のフュージョンが大人気。もうカシオペア、T-SQUAREは神様みたいな。

──それは初耳です。

栗田:確かにインストは受けやすいのかもしれませんが、本当に驚きました。もしその時に今のビジョンっていうのかな、グローバル感があったら、いろんな戦略を持って行けたかもしれませんね。今の多様性のある日本の音楽コンテンツが受け入れられる要素はギリギリ間に合うタイミングだと思います。文化庁や経産省にも現状は理解をしていただいて、今回のプロジェクトのJ-POPの人材を海外へ派遣する事業が起きてきました。

──なるほど。「もう遅い」と思うか「今こそ急げ」と思うかで国の未来は全然、違ってくるでしょうね。

個人の情熱からすべては始まる

栗田:こういうプロジェクトの成功は、本当に1人の情熱からすべてが始まりますでしょう。イ・スマン氏のビジョンの結果としてK-POPの世界展開が始まりましたからね。

──IMF通貨危機の頃って、韓国の若いクリエイターたちも「韓国以外でやってやる」みたいな気持ちが特になかったと思うんです。でもイ・スマンさんが、それを引っ張っていった?

栗田:そうですね。確かにK-POPってメンバーは基本的に日本でいうところのアイドルなので、彼ら彼女らが当時からグローバル感をもっていたかどうかは正直わかりません。それは、やっぱりマネージメント側が強力な意志を持って彼らを育てたので、結果としてはそうなったと思います。最初の頃はそうだったけど、その後は変わっていった。

当時、J.Y.P.もワンダーガールズをなんとかアメリカに持っていきたいと頑張っていましたが、大きな成功はしませんでした。SMもBoAをアメリカに送ったことがあるのすが、満足する結果ではありませんでした。

──でも、そういう意味では村井さんなんかは。

栗田: そうですよね。もうレジェンドですよね。村井邦彦さんにお話を聞いたらアルファレコードを作った時、「アルファのアーティストは全員海外でリリースさせる」っていうビジョンを持っていたのですから。YMOの海外ツアーも凄かったですね。プラスチックスって覚えていますか?

──立花ハジメさんや佐久間正英さんたちの。その後、おふたりともプロデューサーとしても大成功しました。

栗田:はい。プラスチックスの事務所って、実はダウン・タウン・ブギウギ・バンドを率いる宇崎竜童さんの事務所でした。僕もそこにいたのです。プラスチックスのアメリカツアーもそれなりの成功を収めました。その状況を肌で感じていたので、海外で成功させるのは当時からの夢だったのです。

──村井さんはA&Mレコードを買収して、輸出と輸入と両面で世界を見ていた方ですよね。

栗田:本当にあの時代、村井さんの活動は素晴らしかったです。

──今回、村井さんがメンターのトップにいらっしゃるのは心強いですね。

日本の成功モデルをいっしょに作る仲間を9人募りたい

栗田:本当は3か所に3人ずつってことじゃなくて、もっと多くの人を送りたいところなのですが、予算の規模からすると、この事業自体はいわゆる実証実験です。このシステム自体を評価してもらって、継続させていきたいという建て付けになっています。

窪田(CEIPA事務局事業アドバイザー): 今、栗田の方から話がありましたように、まず3年間の文化庁の支援事業という形になるのですが、成果を出して継続していきたい。そのためにもまず成功モデルを作っていくつもりです。

今回は9名をアサインしようと思っているのですが、その彼ら彼女たちは1期生として、一緒に海外に行きながらこのプログラムも含めて成功事例を作っていく「仲間」だと思っています。それで、広くお声がけしてまいります。

──今が9人を募集する時期なんですか。

窪田: そうです。日本の音楽シーンはこれから出口を作っていかないといけないと思います。MUSIC AWARDS JAPANは国内における出口の象徴として作りました。

そして海外です。日本人アーティストが出てくる現地のショーケースやフェスは本当に増えましたが、日本が主催となっている海外の出口ってまだまだ限られています。その中で、今年3月にトヨタさんと連携してロサンゼルスで「matsuri」という大きなイベントをやりました。Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIがトリプルヘッドライナーを務めて、現地の音楽ファンが集まりました。

彼らに続く世代の出口も、今設計している最中です。海外の感覚を持って、楽曲作りをする。ちゃんと現地とのネットワークを持ちながら活動のベースを作り上げていく。場合によっては今回のプログラムを経て「だったらもう海外に移住してやっていきたい」と思ってくれた時、彼らの土壌がちゃんとあるようにしていければ。

──ということは今回の募集対象は若い方々?

窪田:そうですね。社会人で言ったら大体3年目から10年以内ぐらいの方々を想定しています。

──3チームというのは各都市?

窪田:いや、イメージとしては3チームではなくて、3種の専門領域です。プロデューサー、作詞作曲家、アーティストの枠で募集をかけて、そうすると3種の専門性。さらに3地域ということで、ロサンゼルス、バンコク、ロンドンにそれぞれ派遣しますので、3掛ける3で9名を募集しています。

──ロサンゼルスにプロデューサー1人、ソングライター1人、アーティスト1人みたいな、そういうイメージ?

窪田:そうです。「プロデューサーとしてやりたいです」「作詞作曲家としてやりたいです」「アーティストとしてやりたいです」ということを最初に募集で伺います。あと、希望の地域を伺います。

こちらは出口を縛るものではありません。最終的に3年後、このプロジェクト終わった時点で、そのプロデューサーが自らセルフプロデュースしてアーティストとしてやっていくとか、作詞作曲家が自ら歌う、自分でプロデューサーもやるのも大丈夫です。

ただ、どうせ3人一緒にロサンゼルスへ行くのであれば、お互いが補完し合えるような関係性が築けるようになっていけばと願っています。

例えばプロデューサー候補として行った子が、自分で作った現地のネットワークを使って、同じチームのアーティストに「こういう人とオーディションがあるから参加してみたら?」とか、作曲家に「こういうコ・ライティングのイベントがあるから行ってきなよ」とか、あるいは作詞作曲家の方が書いた曲を一緒に来たアーティストの子に歌ってもらうとか、そんな関係性ができていくといいなとイメージしています。

栗田:欧米だと、日本よりもアーティストとプロデューサーの障壁ってすごく低くて、行ったり来たりしてやっている感覚が普通でしょう? 韓国も比較的そうでして、日本が一番、役割が分かれている現状があります。

だから、わかりやすくするためにプロデューサー、作詞作曲家、アーティストって分けていますけど、そこは今、窪田が言ったように入口はそう分けておくけど、結果どこ行っても「海外で成功してやる」「グローバルでヒットしてやる」って思ったら、多分そこの切り分けはあんまり大きな差ではなくなるだろうなとは思っています。

山口(バグ・コーポレーション):必ずしも日本からのチームで活動しなきゃいけないっていうことではないです。むしろ各国現地の音楽家とコラボをしていってもらいたいですね。仲間が9人いるっていうのは心強い仕組みだと思います。CEIPAを通じて、業界全体からバックアップを受けながら、それぞれが自分で戦略を持って、野心的に前に進んでいってもらうのが、こういう時には一番大事だと思っています。

派遣期間と応募要件、メンター制度

──これは基本的にはポップミュージックのみが対象?

栗田:はい。クラシックの留学支援は以前からありますが、これはポップミュージックが対象です。

──あと、例えばプロデューサーだったら、会社に所属しているプロデューサーが対象?

栗田:フリーの方でも問題ありません。現状、まず CEIPAの5団体から各社へ案内を出しています。でも、決して5団体に加盟した会社でなくても問題ないです。

──例えばロサンゼルスにしばらく住みなさいということですか?

窪田:基本の活動は日本ですけが、年間最長2ヶ月ぐらい現地へ派遣します。現地への渡航・宿泊等の費用の負担はいたします。

──お金は出すから、活動の拠点を向こうに作ってきなさい、と。

窪田:そうですね。例えばプロデューサーで北米を選んだ彼はメンターが2人付きます。田島さんと加藤さんがメンターとして付きますので、2人から指導を受けることができます。

──渡航中の2ヶ月間はお給料みたいなのは会社からいただいて、宿泊費や渡航費などは基金から出るわけですね。応募要件は?

窪田:活動歴が大体10年以内であることの他に、作品があること。例えばプロデューサーの場合だと、プロデュースしている実績がちゃんとあることなどです。基本は組織に属していることとしますが、フリーランスでも受け付けます。

あとは栗田が申し上げましたように、何よりも志、情熱が大事だと思っています。将来的には、できればこの9人の中から、プロデューサーであれば現地の人気番組にキャスティングできるようなネットワークを作るとか、作詞作曲家であれば現地のチャートに入るような曲を書くだとか、アーティストであれば10万人規模のフェスにちゃんと出られるようになってほしいと思っています。

そして5年後、10年後には我々の主催しているMUSIC AWARDS JAPANに、いずれノミネートされるような子たちが1人、2人でも出てきたら、我々の団体がやる意義は十分出てくると思っています。

──そう聞くと、これはすごいチャンスですね!集まり具合はどうなんですか?

栗田:ついこの間、募集を始めたばかりで、これからだと思います。

──なるほど。

栗田:3年前に都倉先生が長官になってから起こした事業には、海外に出ていくアーティストを支援しようという事業もあって、実は今も続けています。その時には、海外に出るアーティストを、JMCE(一般財団法人日本音楽産業・文化振興財団)を通して業界内で募集して、68組ぐらい応募が集まりました。それを各団体のグローバル委員会の人たちに選んでもらって、ロサンゼルス、タイで5組ずつ選んだ経緯があります。そこに予算を多少つけて、何かの時にバックアップするっていうようなことを続けては来ました。

とはいえ様々な制約から大規模なことはできないのですが、ただ、国がそういった後押しを起こしたってことには意味があって、今回のも、その延長線上の1つと思います。

今、国の骨太方針に、ちゃんと「コンテンツ産業」がキーワードに入ってきているので、予算的には経産省の方が大きな金額を動かせるかもしれませんが、まず文化庁から始めてっていうことで、いよいよ国策が始まったというところです。

今後こういったことを通して、グローバルに活動する人たちをもっと応援できるようなプログラムを作っていきたいと考えています。

──クラシック音楽の世界では、これまでもそういうのはありましたけど、ポップミュージックでも始まったのは画期的ですね。

栗田:はい。やはり「産業」というキーワードが立ってくれたのは大きいですね。

国策として予算規模はどうあるべき?

──これまでは、ポップミュージックは産業や文化として認めてもらえてなかった?

窪田:ただ、経済産業省の最新のレポートを見ると、エンターテインメント産業の輸出総額って5兆円を超えていて、既に半導体の輸出規模を超えています。アニメとゲームの割合が大きいのですが。

国策として産業を推進していこうという中で、音楽のパイをいかに広げてくか、底上げしていくかというのが必要になっていきます。

──国策ですから予算が付くのでしょうが、韓国だとどれくらいの予算規模?

栗田:韓国政府にはコンテンツ振興院というのがありますが、年間予算は500億円を超えています。

──日本もその規模ですかね?

栗田:まだ限定的だと思います。

──GDPから言ったら、韓国の3倍以上の予算が付いてしかるべきなんでしょうけどね。

栗田:あと、経団連のコンテンツ部会からも、2030年に向けて、今5兆円ちょっとあるコンテンツ産業の輸出額を、20兆円にするという計画があります。音楽の輸出はそのうち1兆円です。やっぱりアニメ、ゲームが産業としては大きいので。

ただ、音楽ってアニメとかゲームの真ん中にいつもいるので、必ず連携しています。「1兆という数字は確かに全体の20分の1だけど、でも音楽ってとても重要だね」ってコンセンサスになってきていてはいると思います。

──それは朗報ですね。

栗田:去年ぐらいからこういった動きが出てきておりますし、じゃあ今実際、音楽産業の海外売り上げどのぐらいかっていうと、まだまだ小さいのではないでしょうか。

──国内の音楽ソフト売り上げが3200億円強ですけど、国内の音楽ビジネス全体は確か1兆円ぐらい?

栗田:今、一番伸びているのはライブエンターテインメント、6000億以上です。ライブ業界としては制作経費が高騰してるので「入場料をもっと上げたい」となっていますから、ここはもっと伸びていくのだと思います。

ストリーミングも伸びてはいるのですが、じゃあCD全盛期の7000億円に届くかとなるとそうではなく、フィジカルと合わせても3000億円程度で推移すると思います。

──ということは国内売上が1兆円ぐらいあって、さらに音楽輸出でも1兆円が達成できたらすごいことですよ。

栗田:はい。これから海外での音楽売上が重要になってきます。

山口:そのために、グローバルとデジタルの世代を育てていこうという趣旨ですよね。今回は「金の卵を探せ」ではなくて、クラシック支援の形と似ているかもしれませんが、「才能はあるよね活動実績もあるね。海外市場で稼いでいくというやる気を見せてくれたら応援するよ」というのが支援の対象者ですね。事務所などに所属していても良いし、フリーランスでも構わない。メンター陣でしっかりサポートします。自ら新しい世界を切り開いていくという意識のある人に応募してもらいたいですね。

──これはもう国と業界を挙げて、言ってみれば、メジャーリーグで通用する選手をアメリカに送ろうみたいな。

栗田:おっしゃる通りで、夢はやっぱり「音楽の大谷翔平」なんです。極端に言えば、1人出てくるだけで変わりますでしょう。

山口:野球の喩えで言えば、まずは野茂英雄かもしれません。イチローや松井秀喜が続いて、そういう積み重ねの中で、大谷翔平のような世界の歴史を変える日本人音楽家が生み出せるとよいですね。

栗田: そうです。CreepyNutsも実績を作ってくれました。藤井風さんもそうです。いずれ、J-POPのアーティストも大谷翔平クラスまで行ってほしいということです。

──先日、そういう数字を眺めていたんですが現状、K-POPの再生数と比べるとJ-POPは体感で5分の1ぐらいですかね。世界での日本の文化的影響力を考えるとJ-POPは充分開拓の余地があって、まだまだ伸ばせる。

栗田:K-POPが右肩上がりの時期だったら、何をやっても勝てないのですが、K-POPも曲がり角に来ているそうですからね。それは韓国の人が言っていますから、そういう意味ではチャンスかなという気がいたします。

洋楽離れで若者から海外志向が消えた?

──お話を伺いながら思ってたんですけど、栗田さんの世代は洋楽をずっと聴いて育っているじゃないですか。そうすると「世界」というのがアメリカやイギリスで、いつかそこに向かいたい気持ちが強かったと思うんです。それで例えば村井さんのような方々がYMOやプラスチックスをグローバルツアーへ連れて行ったりとか、志の高いことをして下さったのかなと。今、若い子たちがあんまり洋楽を聴いてないというのが、海外での音楽活動にイメージが持てない原因になってませんか?

栗田:おっしゃる通りです。我々の世代はもうアメリカ文化に染まっていたから、憧れはアメリカで、「いつかはアメリカで」という夢があったのでしょう。今の若い人たちは本当におっしゃる通りで、洋楽を聴いてないのですよ。だから海外に対する憧れはないのだろうなと。ただ、そこに1つビジネス感というものが付いてくると、変わってくるのかなと思っているのですが。

ですから、ちょっと矛盾しますけど、クリエイティブとビジネスを我々がうまくまとめていかなきゃいけないのかなと思います。

今の若者が「海外へ行きたい」って言っても、それは遊びで行きたいですよね。ソニー、ホンダの時代のような雰囲気は今の日本にはないし、この先もないかもしれない。

ただ、やっぱり海外へ業界を引っ張る何人かが、旗振り役が音楽の世界でも生まれてほしいです。実際、アニメはあれだけ海外でビジネスが広がっているでしょう。だからアニメの監督たちはものすごく海外を意識しているのだと思いますよ。

窪田:これまで日本の音楽産業は世界第二位の素晴らしいマーケットで、国内だけで食べていけました。でも、これからはどんどん人口が減っていく。今、「給料を上げていこう」と日本の政権もがんばっていますが、市場自体が拡大しない限りはそう簡単には上がらないですよね。国内だけだと少子高齢化で市場のパイはどんどん狭まっていく。

そうすると、野心を持った若い子たちはいずれ必然的に国外へ目を向けるようになるし、音楽産業としてもどうやって外貨を引っ張ってくるかということを考えていかなきゃいけない。韓国が1997年にIMF経済危機に陥って、文化輸出を目指すようになった時と似た状況に我が国もなりつつあります。

われわれ音楽業界としては、日本の才能ある若者を海外へ送り出すきっかけ作りを、土壌として用意していきたいと考えているわけです。

新世代のスタープロデューサーの重要性

──僕らもMusicmanの中で求人を扱っていますし、音楽業界を目指す若者、クリエイターも含めて、そういう人たちにどうやってチャンスを与えるかということは考えて、具体的に開発中ですね。

栗田:求人はいつも御社でお願いしていますよ。

──ありがとうございます。若くしてワーナーの新社長になった岡田武士さんをインタビューした時にも感じたのですが、音楽業界はこれから海外展開をしっかりやっていかないといけないので、本来でしたら、さらにレベルの高い人材に来ていただきたいんだと思うんですよ。このプロジェクトから出た人材が、その旗振り役、象徴になっていくといいですよね。

栗田:はい。もっと成功例を作っていくしかないかなと思いますよ。

──編集長になってからずっと考えていたのが、海外に行くアーティストさん、バックアップしているディレクターさん、プロデューサーさんの声をどこかに出しておきたい。そういうインタビューかドキュメンタリーが定期的に露出していると、皆さんイメージがしやすいだろうな、と。

一方で、裏方のみなさんってなかなか表に出るのを潔しとしないカルチャーがあって「なかなかお話しにくいのかな」とも。でも、海外進出の象徴となるスーパープロデューサーが出てきてほしいです。

栗田:まさにそこも、韓国にはイ・スマン、J.Y.P.のパク・ジニョン、HYBEのパン・シヒョクとスタープロデューサーがいますよね。

──日本のスタープロデューサーが「日本もそういう時代になるんだよ。海外で活躍する時代になるんだよ」って言ってくれたら「じゃあ僕も頑張ってみようかな」となるんじゃないか、と。

山口:まず、栗田さんの「イ・スマンに負けるな」という想いを今回は伝えています。栗田さんが日本側でK-POPの世界展開を初期からやってきたのは、歴史的な事実ですから。

栗田:今だったら例えばAdoの千木良卓也さんとか、アソビシステムの中川さんとか。やっぱり優秀な人たちだから本当は、もっとスター化しちゃった方がいいと思います。わかりやすく言いますと。

窪田:BMSGの日高光啓さんとか。

──あの方はすごいですね。表に一生懸命出て。昔で言えばエイベックスの松浦(勝人)さんだってそうだったし。今ならYOASOBIをプロデュースした屋代陽平さんも。

栗田:そうですね。 日高さんあたりはみんなにもわかりやすいですよね。

──この間、HANAのマネージャーさんをインタビューしましたが、業界向けの求人のインタビューなのに、ものすごいアクセス数が来ました。BMSGは結束力がすごくて、ファンの人たちがマネージャーさんの言葉でも、もう読みたい。

栗田:すごいですよね。ああいうシステムっていうかピラミッドをよく作ったなと思いますね。

──TikTokでインタビューを紹介したのも本当にすごい再生数でしたので、裏方の言葉も、ちゃんと今のスタイルになっていれば響くんですよ。

栗田:また日高さんは素晴らしい青年ですしね(笑)。ちゃんみながうち(レインボーエンタテインメント)にいるでしょう? 去年、私は日高さんと一緒にHANAをやりましたが、HANAの10人を選んで、どうしようこうしようとやっているのをずっと見ていたのですよ。やっぱり日高さんが素晴らしいプロデューサーと思います。日高さんもそうだし、ちゃんみなとのコンビが最強だったですね。ちょっと売れすぎだよねっていうのが今の状況ですが。

──HANAは今、チャートを埋め尽くしていますね。ちゃんみなさんのパフォーマンスもMUSIC AWARDS JAPANの現場で観ましたけど、情熱というかエネルギーが圧倒的でした。

栗田: 突然、あんな高いところに行っちゃって「おまえ、命綱ぐらいつけとけよ」って言いたかったです。

──(笑)。迫力は一番あったかもしれない。

栗田:人間力ですね。本当に人間力がある。あの世代で、人間力があるプロデューサーたちがどんどん出てくると、日本は活性化しますよ。

だから我々おじさんは、そのきっかけ作りだけでいいかなと思っています。K-POPの始まりの頃の話は、またいつでも、いくらでもお話できます。

──まずは追い抜かれた相手、追い越したい相手を研究しなくては、ですね。K-POPが四半世紀をかけていかにグローバル化していったか、現場にいた栗田さんの知見をシェアしていただくのは、J-POPの世界展開を担う次の世代にとって、とても意義があるものになりそうです。本日はお忙しい中、ありがとうございました。

この後に海外派遣事業の概要を載せておきますので、世界を舞台にしたいみなさん、ぜひ応募してみてください!

CEIPA海外派遣事業 募集概要

募集期間:2025年9月30日正午まで

募集対象: プロデューサー、作詞作曲家、アーティスト各分野から計9名

派遣先: ロサンゼルス、バンコク、ロンドン

派遣期間: 年間最長2ヶ月(渡航費・宿泊費支援あり)

応募資格: 社会人経験3年目〜10年以内、実績と情熱を持つ方

メンター制度: 各分野に2名ずつのメンターが指導

目標: 3年後にグローバルで活躍できる人材の育成、5年後、10年後にMUSIC AWARDS JAPANにノミネートされる人材の輩出

詳細・応募: CEIPAホームページ

事業期間: 2025年12月1日〜2028年3月31日

主催:文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会、

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載