音楽評論家・プロデューサー 増渕英紀氏が音楽と共に歩んだ半世紀を語る

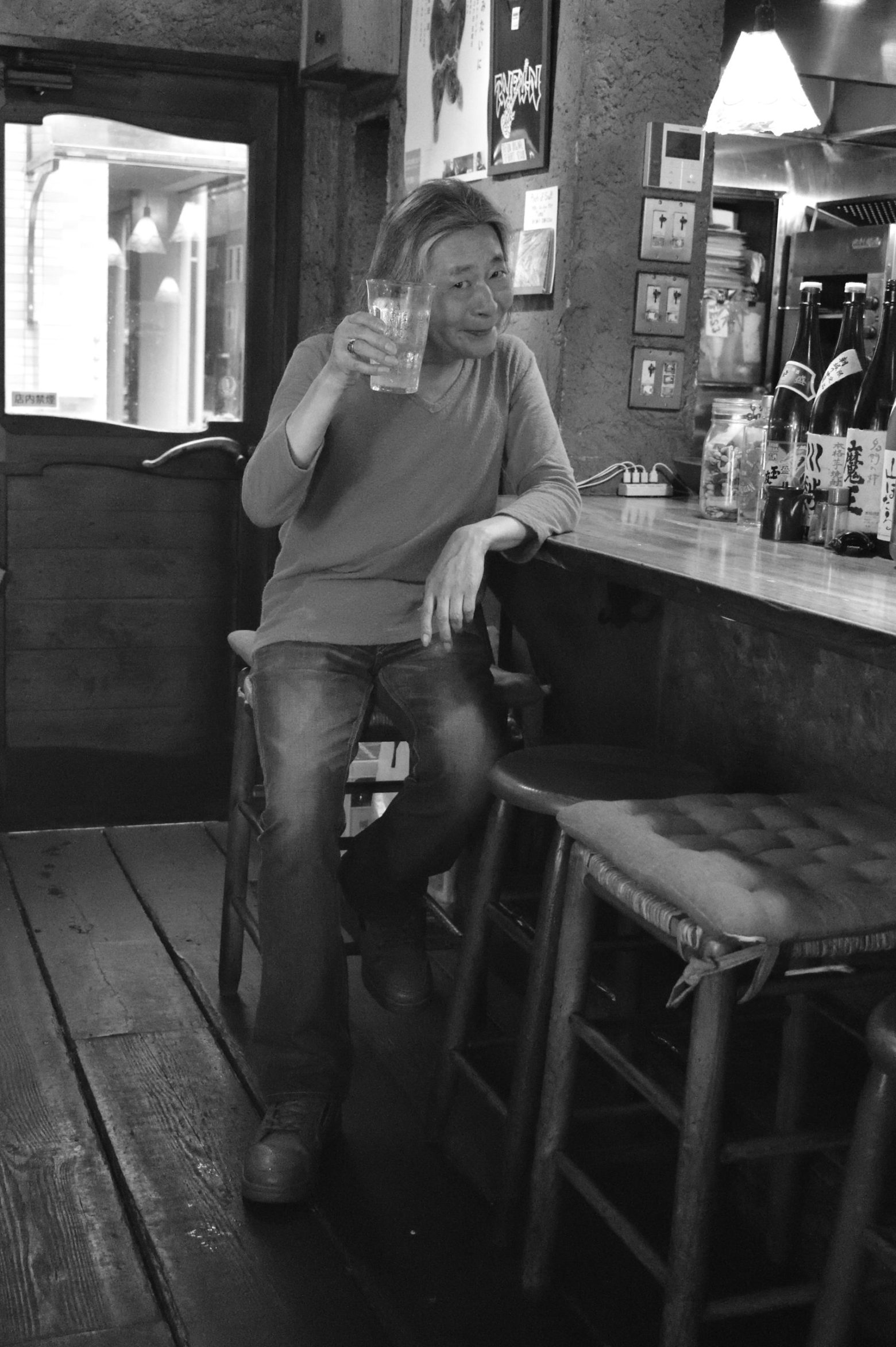

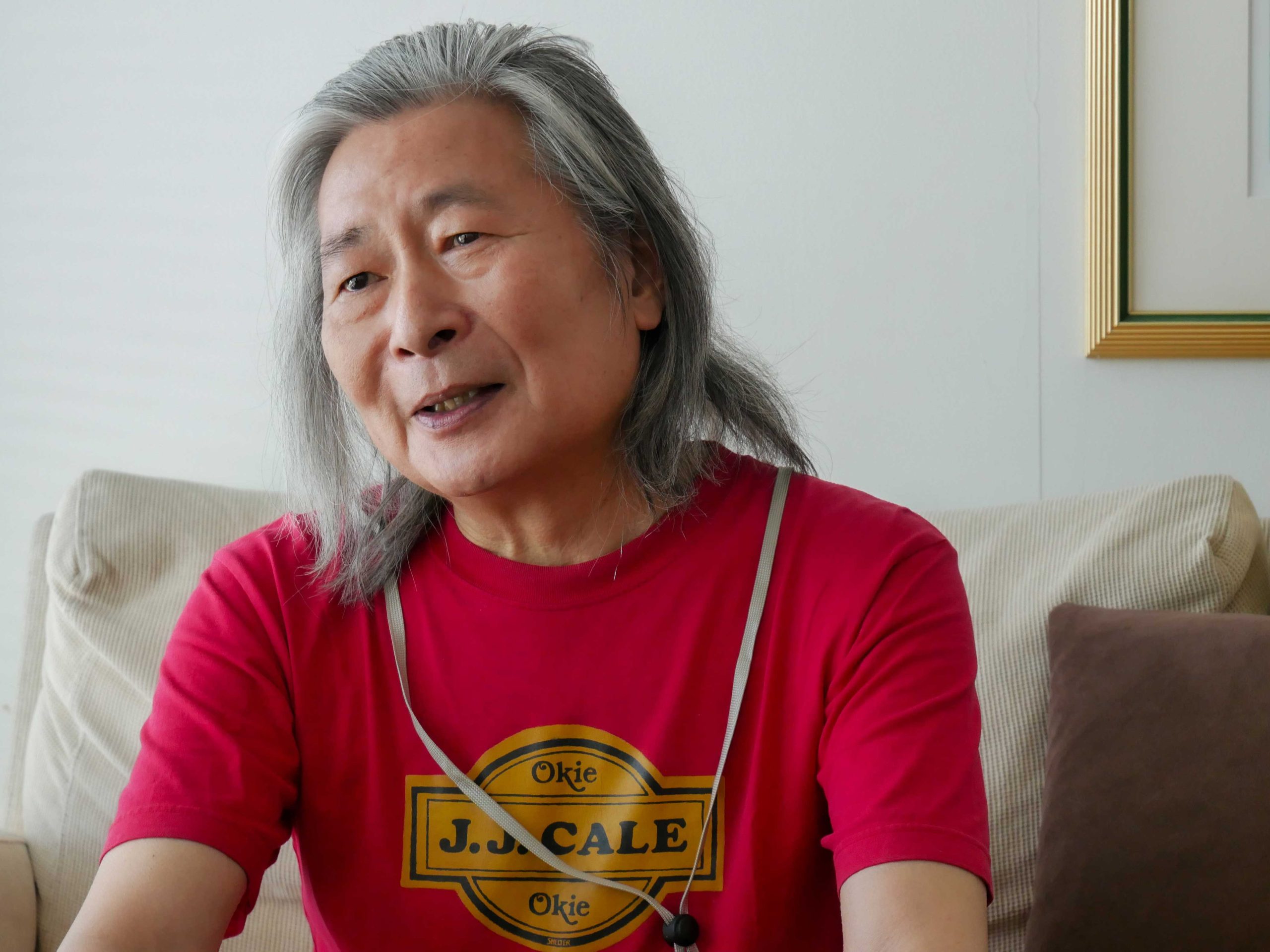

1952年生まれ、70年代初頭からFM東京でDJを務め、ミュージックライフや音楽専科で執筆を続けてきた音楽評論家・プロデューサーの増渕英紀氏。新宿ロフトや屋根裏でのブッキング、葛城ユキやゆげみわこのプロデュース、そして奄美大島の朝崎郁恵との出会いから始まった文化探究まで・・・その多彩な活動の背景には、一貫して「音楽への愛」がある。73歳の今も現役でライブハウスに通い続ける増渕氏に、音楽人生の軌跡と現在の想いを聞いた。

(インタビュアー:Musicman発行人 山浦正彦/屋代卓也)

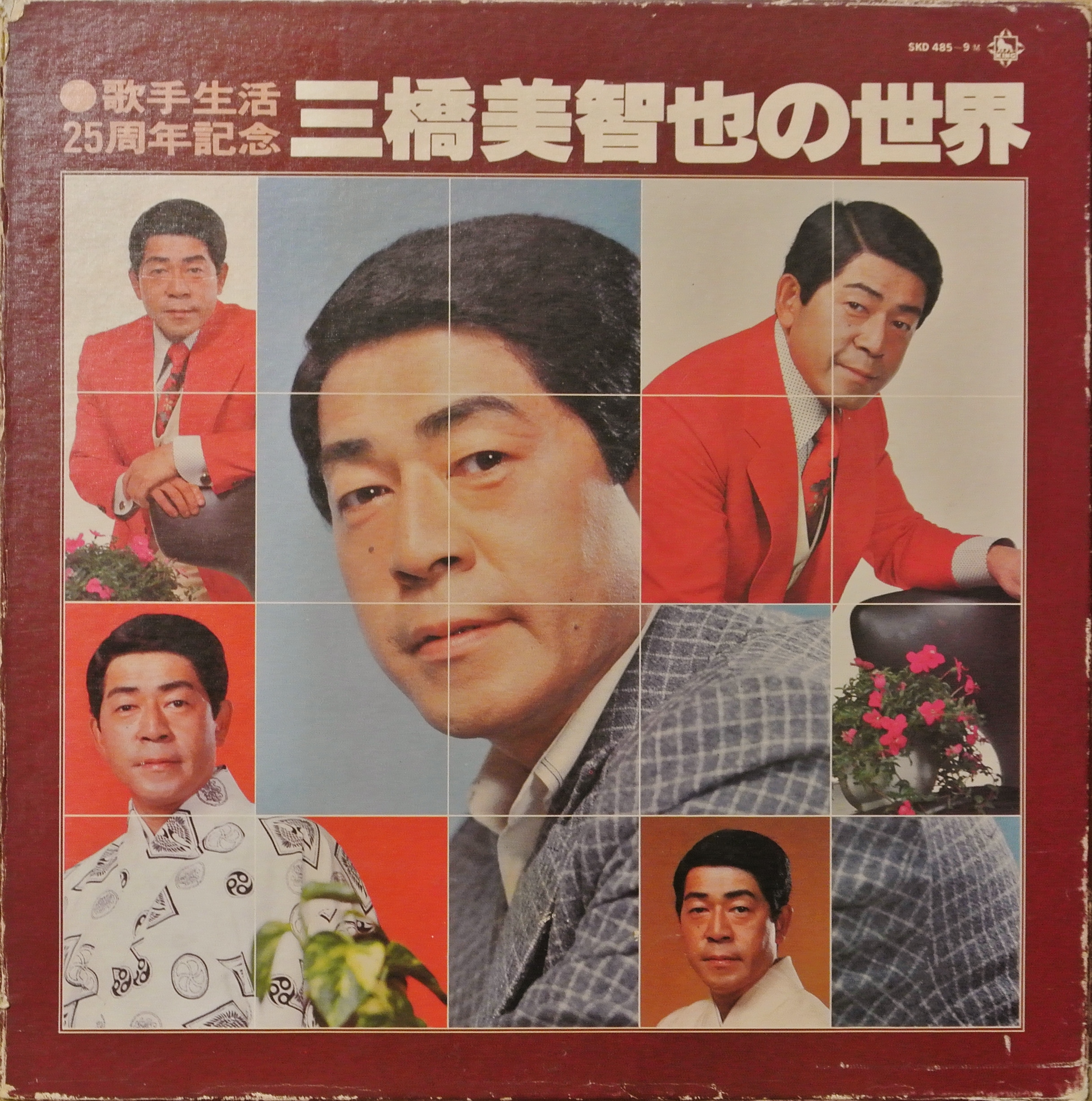

音楽の原点、三橋美智也

──今日はよろしくお願いします。まず増渕さんの音楽との出会いから聞かせてください。

増渕:原点は三橋美智也ですね。民謡と歌謡曲、あの人は半端なく上手いじゃないですか。「夕焼けとんび」の詩も面白いんですよ、「夕焼け空がマッカッカ」とか「とんびがくるりと輪を描いた」でしょ。で、そこから「東京が見えるかい。見えたらここまで降りてきな」。で、その後の一節が重要で、ここにメッセージが入っている「火傷せぬうち早くこヨホーイホイ」と。

つまり、昭和30年代は花の東京時代だったわけですよ。そんな時に「東京は火傷するから行くな、帰ってこい」と。見えたら帰ってこいというのは、要するに地方文化の発信ですよね。

──小さいの頃から歌詞の意味まで考えていたんですか?

増渕:いや、最初はやっぱりあの人の歌声に惹かれて。アナログで5枚組の全集を持っているんです。後にPOPEYEでインタビューもしたんですが、絶対いつかインタビューしたいと思ってPOPEYEの編集部に申し込んで実現させました。

インタビューの時にやっぱりすごい人だなと思ったのは、三橋さんはルーツ探しをしていたんです。三橋さんの十八番と言えば、北海道の江差追分(えさしおいわけ)なんですけど、特に抑揚が尋常じゃないんですよね。普通の人は歌えないぐらい、もうめちゃ複雑になっているわけですよ。好きな民謡なだけに思い入れも深かったんでしょう。それで、探し訪ねて江差追分のルーツをシルクロードで見つけたんです。

──三橋さんがシルクロードまで行って原曲を探したんですか?(笑)

増渕:そうなんです(笑)。だからね、そういう人なんですよ。単に歌が上手いだけじゃなく、すごい探究者なんです。それをまた嬉しそうに話すんですよ「アフガニスタンで江差追分のルーツを見つけたんだよ!」って(笑)。半端なく日本の民謡が好きで、そういう本物を掘り当てる耳を持っている方なんです。

──洋楽との出会いはいかがでしたか?

増渕:洋楽との出会いは、風邪をひいたかなんかで寝込んだ時にトランジスタ・ラジオをつけっ放しにしといたら、まずビートルズが入ってきてビートルズにハマって、だけどカンツォーネもいいよな、フレンチポップスもいいよな、映画音楽もいいよなってなって。世代的にもやっぱり音楽を吸収したのはラジオからなんですよ。

65、6年頃ぐらいかな、あの時の日本のラジオは特に素晴らしかったですね。当時のヒットチャート、全部メモに付けているんですけど、まだ手元に残っているんです。そうするとね、1位が例えば「太陽のかけら」だとすると、2位がビートルズ、3位がビーチボーイズだったり。だけど4位はボビー・ソロ(カンツォーネ )とかね、そういう時代だったわけですよ。

──昔のラジオって音楽への多様性がありましたよね。

増渕:ヒット・チャートの20位までに、もういろんなジャンルがあって。だから映画音楽、カンツォーネ、フレンチポップス、英米のヒット曲、これが同時並行だったんで、あんまり英米に偏らずに済んだっていうのはありますよね。007(ダブルオーセブン)の「ゴールドフィンガー」や「サンダーボール」などの映画音楽が必ず上位にはいっているとかですね。

それで、この前のトークショーではたまたまボビー・ソロをかけたんですよ。何とボビー・ソロは今ブルースをやっているんですけど、20代〜30代の若い女の子がギターを弾いていて、またギターがめちゃ上手いんですよ。その娘と組んでやっているんですが、そういうのを若い人に聞かせると、やっぱり良い反応が返って来ますね。特に大阪は盛り上がりますよ。大阪の方がノリがいいんだけど、すごい真剣に聞いてくれて、酒をガバガバ飲みながら聞いてくれますね。

スパンキー・アンド・アワー・ギャングのファンクラブ会長

──そこからさらに音楽の幅が広がっていったんですね。

増渕:それで洋楽の世界を知って、歌謡曲はベーシックにあったから、幅広くなったんだと思うんですよね。僕にとって重要だったのは山下達郎も大好きだった超マイナーなグループで、スパンキー・アンド・アワー・ギャングっていうバンドですね。

ファイヴとかシックスパートのハーモニーで、掛け合いでグワーってやるんですが、達郎はそのコーラスワークに魅せられていた。スパンキーのもう一つすごいところは、音楽的にすごく幅広いんです。フォーク、ロックからブルースもやっているし。スパンキーの師匠がリトル・ブラザー・モンゴメリーっていうルイジアナ出身のブルース・ピアニストでルーズな味のある歌も聴かせる人で。僕はそのマイナーなスパンキーのファンクラブを中学・高校時代からの会長をやっていたんですよ。

──ファンクラブの会員は何人ぐらいいたんですか?

増渕:全国で5人しかいなかったです(笑)。でも後々オリコン・ウィークリーの編集長になる奴だとか、その中にはマニアックな人がいたんですよね。

──そのファンクラブ活動がきっかけで業界とのつながりができたんですね。

増渕:スパンキーのファンクラブやっている時に、レコード会社のフィリップスの木津さんって方がいて、木津さんが独特の喋り方で「君ね、ファンクラブ5人しかいないんだろう。どうせだったらうちのレーベル全部やらないか」と言って、フィリップスのレーベルの全部のファンクラブを高校生の時に任されたんです。

それで山野楽器の上に山野ホールっていうのがあって、そこで定期的にレコード・コンサートを解説しながらやっていました。ギャラは出ないので「若者をタダで使いやがって」と思うかもしれないけど、その代わりに「レコードを好きなだけ持っていけ」と(笑)。

──(笑)。それはある意味ギャラより嬉しいかもしれませんね。

増渕:当時レコード高いわけですから、僕らみたいな貧乏学生にとっては夢のようでした。そのレコードコンサートをやっていた時に、たまたまFM東京のプロデューサーの人が見に来ていて、「ラジオで喋ってみないか」と誘って頂いたんです。で、そのままFM東京の深夜生番組で喋り始めて…。

──70年代前半となると、まだFM東京ができて間もない頃ですね。

増渕:そうですね!まだ発明会館にあった頃ですから。あと、NHKの「若いこだま」も青少年部のプロデューサーの方からの声掛けがあって、演らせて頂きました。それで喋っているうちに、今度はミュージックライフと音楽専科から「書いてみませんか」っていう話になって、書き始めました。基本的に就職だとか、どっかに勤めたということは一度もなく、何だかんだで今日に至ってます(笑)。

──数珠つなぎに話が進んでいきますね。その後、ライブハウスでのブッキングも始められた。

増渕:その頃から西荻や荻窪のロフトとか、吉祥寺の曼荼羅に通うようになって、NHKの番組のプロデューサーから頼まれて屋根裏の開店から2年間ブッキングもやったんです。屋根裏では店自体のブッキングをやったので、今でもイベントとかライブのブッキングを他の店で演る時も色んな方から相談が来ますし、自分のブッキングでライヴやトークショーも…。

──久保田麻琴さんとの出会いもその頃ですか?

増渕:多分下北沢のロックハウス「ぐ」で知り合ったのかな。その流れで、久保田麻琴のソロ・デビュー・アルバム「まちぼうけ」っていう1stアルバムのレコーディングを見に行ったんですよ。裸のラリーズのドラムの正田俊一郎が叩いていて、いいドラムだったんだけどね。

手作りフェスの先駆けとなる「夕焼け祭り」

──めんたんぴんとの出会いについて詳しく聞かせてください。

増渕:めんたんぴんは、久保田が「いいバンドが北陸の小松にいるから」って紹介してくれたんです。あの人は独特の情報ネットワークがあって、実際に聴いてみたらすごく気に入って、それからめんたんぴんと仲良くなって、一緒にいろんなことをやり始めました。バンドの楽器車に乗り込んで、ツアーを一緒に回ったり(笑)。

それで「夕焼け祭り」っていうコンサートイベントをめんたんぴんと一緒に1975年に開催して。金沢の郊外、獅子吼高原っていう山の上でやったんですけど、台風が直撃してステージが飛ばされるとなってみんなで抑えに行っちゃって。今考えれば危険な話ですけどね。でも手作りコンサートで、今思うとすごいことやっていたなと…。

増渕英紀氏

──お客さんはどのぐらい入ったんですか?

増渕:2000人ぐらい入ったんです。スポンサー取りたいよねってサッポロビールの本社に行ったら、「そういうのって広告代理店通してくれないと困るんだよ」とか言われて(笑)。でも「まあいいや、わざわざ来てくれたんだからお金出すわ」って出してくれたんですよ。考えて見ると、世間知らず、素人考えの強味ですかね(笑)。

あとは、お客さんが雨に濡れて風邪引いちゃいけないからって、地元の旅館に話をつけて、一人500円で休憩と風呂を入らせてもらえないかと、そういう交渉をやっていましたね。

──まさに手作りフェスの先駆けですね。

増渕:フジロックの十何年も前ですから、全部手探りで大変でした。駐車場を確保して、とにかくこの広場を使わせてくれとか交渉して。確か、東京と名古屋、長野からバス・ツアーも組んでもらいました。よく考えたらウッドストックとかもそういう若者が始めたもので、日本でもそういう文化が湧き上がって、イベントが出来上がっていったっていうのを間近で見られて楽しかったですね。

グレイトフル・デッドとの運命的出会い

──その後、洋楽との接点も出来てきたんですね。

増渕:大きな転機になったのは、グレイトフル・デッドのミッキー・ハートですかね。うちの代々木の実家に1ヶ月半居候していたんですよ。デッドのライヴ自体は76年くらいから渡米する度に見てたりしてますが、一番印象深かったのはウインターランドのクロージング・コンサートでしたか。でも、実際に出会うきっかけとなったのは、70年代後半ぐらいにリー・オスカーとロスでインタビューした時に、「俺の家でパーティーやるから来いよ」って言われて行ったら、「実は俺の友達が日本に行くって言っているから、ちょっと面倒を見てやってくれないか。グレイトフル・デッドのミッキー・ハート」って奴なんだけどって言うんで。

──実際にご実家に泊まってもらったんですか?

増渕:京王プラザに泊まっているというから会いに行って、そしたら「普通のホテルじゃなくて、日本の普通の家屋に泊まりたい。ホテルはあんまり居心地良くないし」って。うちの実家はおばあちゃん一人だけど、それでも良かったらって。

毎日ばあちゃんの作った味噌汁を飲みながら、代々木公園でランニングをしていました。「こういうことを俺はやりたかったんだよ」みたいな話でね(笑)。

──その時にグレイトフル・デッドの音楽性についても聞かされたと。

増渕:その時にデッドの真髄を散々聞かされたんですよね。「俺たちはとにかく毎日ステージに上がる前に曲目を決めたことがない。ステージに上がってから曲目を決めるんじゃなくて、誰かが演奏を始めたらその流れに付いて行く。こうして自然に曲が始まる。だから毎日演奏する曲が違うし、展開も違う」って、究極のインプロビゼーションバンドですよね。ステージに上がってから、自然の流れで決めていくっていうね、やっぱり凄いですよ。僕が観た時はフィル・レッシュがリズム・リフでそのきっかけを生み出していったことが多かったように思います。

── サウンドシステムもすごかったと聞きます。

増渕:デッドってサウンドシステムが世界最先端の巨大なもので、それを見た日本人が買ってきてヤマハのスピーカーを作ったんだよね。ヒビノ音響もデッドのPAのシステムを参考にしていたというから、日本のPAのシステムの原型をグレイトフル・デッドが作ったみたいな話で、サウンドシステムが凄いっていうのも含めて他には居ないバンドですよね。

「日本で一番多くのミュージシャンと触れ合ってきた男」増渕英紀

──アメリカでの取材経験についても聞かせてください。

増渕:アメリカ行ったのはサンフランシスコが多いですかね。ロスとサンフランシスコと、あとは南部ジョージア州メイコンにキャプリコーン・レコードを見に行きました。キャプリコーン・スタジオも訪ねましたが、レコードに行ったら、ボビー・ウィットロックとボニー・ブラムレットと、ジョニー・サンドリンがいて、トミー・タルトンもいましたっけ。で、インタビューを兼ねてZZトップを見に行ったのはクリーブランドだし、オールマン・ブラザーズ・バンドを見に行ったのはミルウォーキー、スティーリー・ダンはサンディエゴでしたから、考えて見れば結構色んな所に行ってましたね。

──それは誰かの依頼で行ったとか?

増渕:今は大体がレコード会社から依頼されて、あごあし付きで取材に行くパターンになってますよね。でも、当時は自費で行って、取材をやって帰ってきて、雑誌に売り込んで、「直接会って来てインタビューしてきたんで、記事を書かせて原稿料下さい」って感じで、原稿料をもらってやっと経費を回収してみたいな、そういう時代だったので基本的には手弁当ですよ。最近ではジミー・ペイジにもインタビューしたんですけど、あの人も相当マニアックな人でした。

──ジミー・ペイジのインタビューではどんな話を?

増渕:ジミー・ペイジと話した時は、インド音楽の先駆者は殆んどがドノバンとかビートルズだったと思っているようですけど、「いや、実はジミー・ペイジが先なんだ」と思っていた所から始まったんです。聞けばペイジの実家の使用人がインド人だったそうで、だから子供の頃から既にインド音楽に親しんでいたとか。だから僕がインタビューの時に、「みんなハード・ロック・バンドって言ってますけど、僕はワールドミュージックのバンドだと思っています」って言ったらすごく喜んでくれて…。実際、ヤードバーズ時代にインドのボンベイで現地の人とセッションしているテープが残っていて(『Coda (Deluxe Edition)』)に収録。そういう話とかから入ったら、すっかり話しが弾みました。

だから「俺のギターのチューニングが狂っているとか言うやつがいるんだけど、そういう人は音楽をわかっていない。ブルースっていうのはクォーターずれたり、ハーフずれたり、みんなずれているんだ。民族音楽もみんなそうだし、それがわかんないくせに狂っているとか言っている馬鹿野郎の話はやめよう」と、その辺の不満話も散々していましたね(笑)。

──そもそもミュージシャンはみんなマニアックだと。

増渕:先に登場した三橋美智也さんも含めてみんなマニアックですよね。やっぱりそういう意味では、音楽で生きていこうと思っていること自体がマニアックですよ、アメリカ、イギリスだったら、音楽で食っていくのはそんなに大したことじゃないけど、日本はなかなか音楽では難しい、なかなか食っていけないですよ。みんなよくやっていると思います。

──プロデューサーとしてのお仕事についても聞かせてください。

葛城ユキ

増渕:プロデュースで最初に手掛けたのは葛城ユキなんですよ。葛城ユキとの出会いっていうのは、ライヴを観に行った時に「ああ、いいシンガーだなと。声もいいし」と思って、その時にユキにも紹介されたんです。その後ですね、しばらくしたらマネージメントの方から「次アルバムを作る時にプロデュースしてくれないか」と依頼があって。

ユキと飲みながら色々話をしていたら、ユキが結構マニアックというか、好みが個性的で面白いんですよ。「誰が好きなの、どういうのを演りたいの?」って聞いたら、「私、ボニー・ブラムレット(サザン・フィーリング溢れる白人ソウル・シンガー/クラプトンも敬愛/デラニー&ボニー)が好き」だと。ボニー・レイットじゃなくて、ボニー・ブラムレットというのが気に入りましたね。「じゃあ分かった」っていうことで、スタジオ・ミュージシャンを使わずに、ライヴ・バンドのメンバーを集めようと…。ウエスト・ロード・ブルース・バンドの松本照夫とか、めんたんぴんの飛田一男とか、アイドルワイルド・サウスの松浦善博とか、色んなライブ・バンドのミュージシャンを寄せ集めて、その場でいわゆる即席のライヴ・バンドみたいなのを作ってレコーディングしたんです。ユキのアルバムは2枚手掛けたので、多くの思い出があるんですけど、亡くなった時はショックでしたね。入院、手術の直前まで電話で頻繁にやり取りしてましたから…。

その後は東急文化村に出来た東急ファン・スタジオの契約プロデューサーとして2アーティストを手掛けましたが、それからブランクがあって2013年に、岩手県久慈出身のゆげみわこっていうシンガーのプロデュースを手掛けました。彼女は代々木のライヴ・バー「マイ・バックページ」で演った僕のトークショーに来てくれていたんです。歌ってると言うから、目の前でアカペラで歌ってもらって…。

── 歌の方はどうだったんですか。

増渕:歌自体は良かったです!その時はアカペラで「涙そうそう」を歌ったんだけど、「なんで岩手の久慈出身なのに沖縄の歌を歌っているの」という話をして。東北にはいろんな民謡があるし、宮沢賢治もいるし、いろんなテーマがあるだろうと。「好きなのは分かるけど、あなた自身の歌を歌わなきゃダメなんじゃないか」って言っちゃったら泣いて帰ってしまって。でも、自分のバックグラウンドを大事にしてもらいたいし、最初からその位のことを思ってないと、こっちとしてもやりにくいわけですよ。

──最終的にはちゃんと理解してくれたんですね。

増渕:最初に民謡を歌おうかなって言うから、じゃあまずは津軽民謡の「ホーハイ節」から行こうかって言って。実は「ホーハイ節」って民謡の中でも特に難しいんですよ。アイヌの民謡が津軽に伝わったもので、「ホーハイ、ホーハイ」ってところが裏声になるんですね。でも「これ歌えたら、他の民謡全部歌えるから」って言って、一番ハードルの高いのを歌わせて頑張って習得したんですよ。

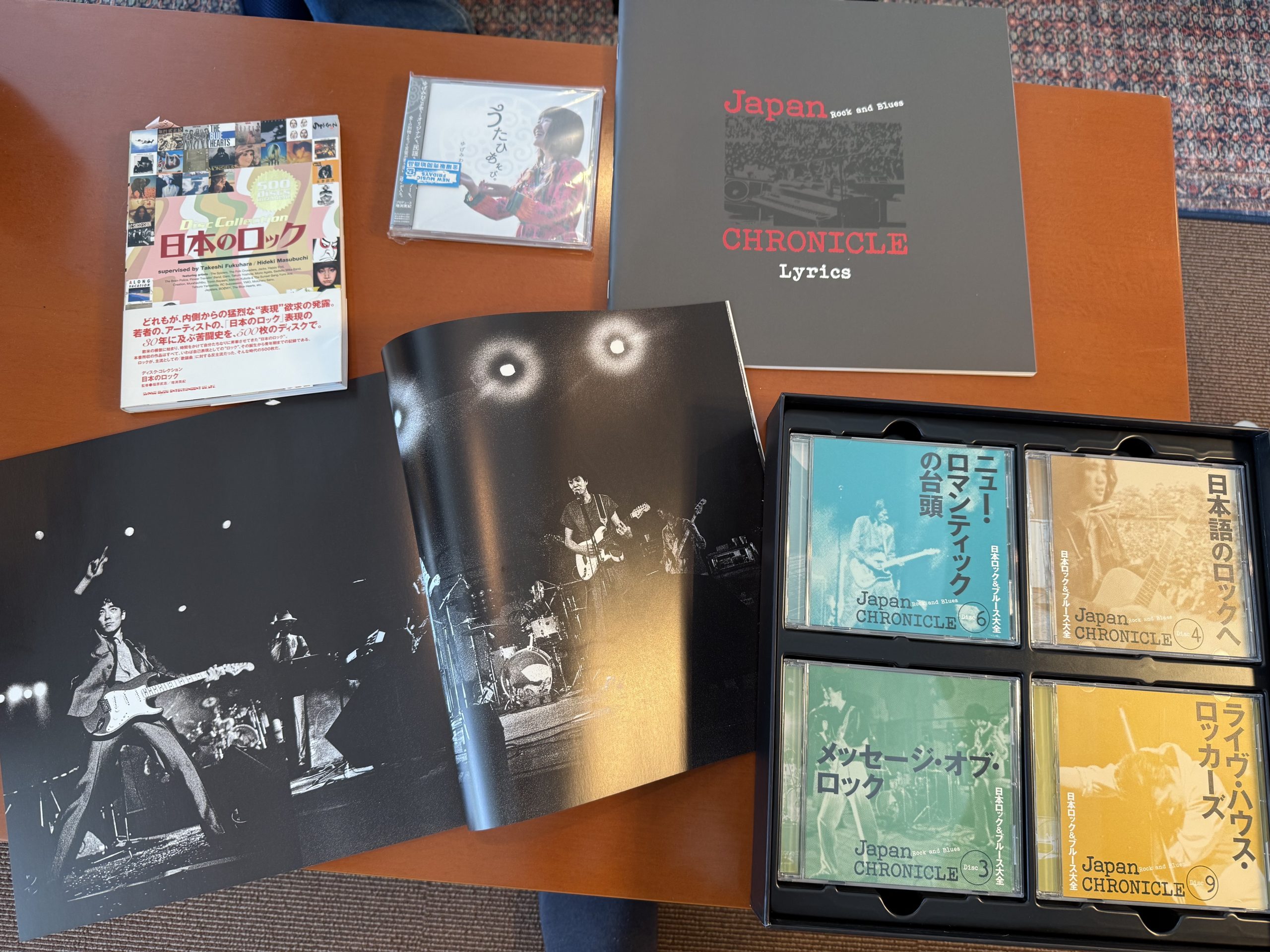

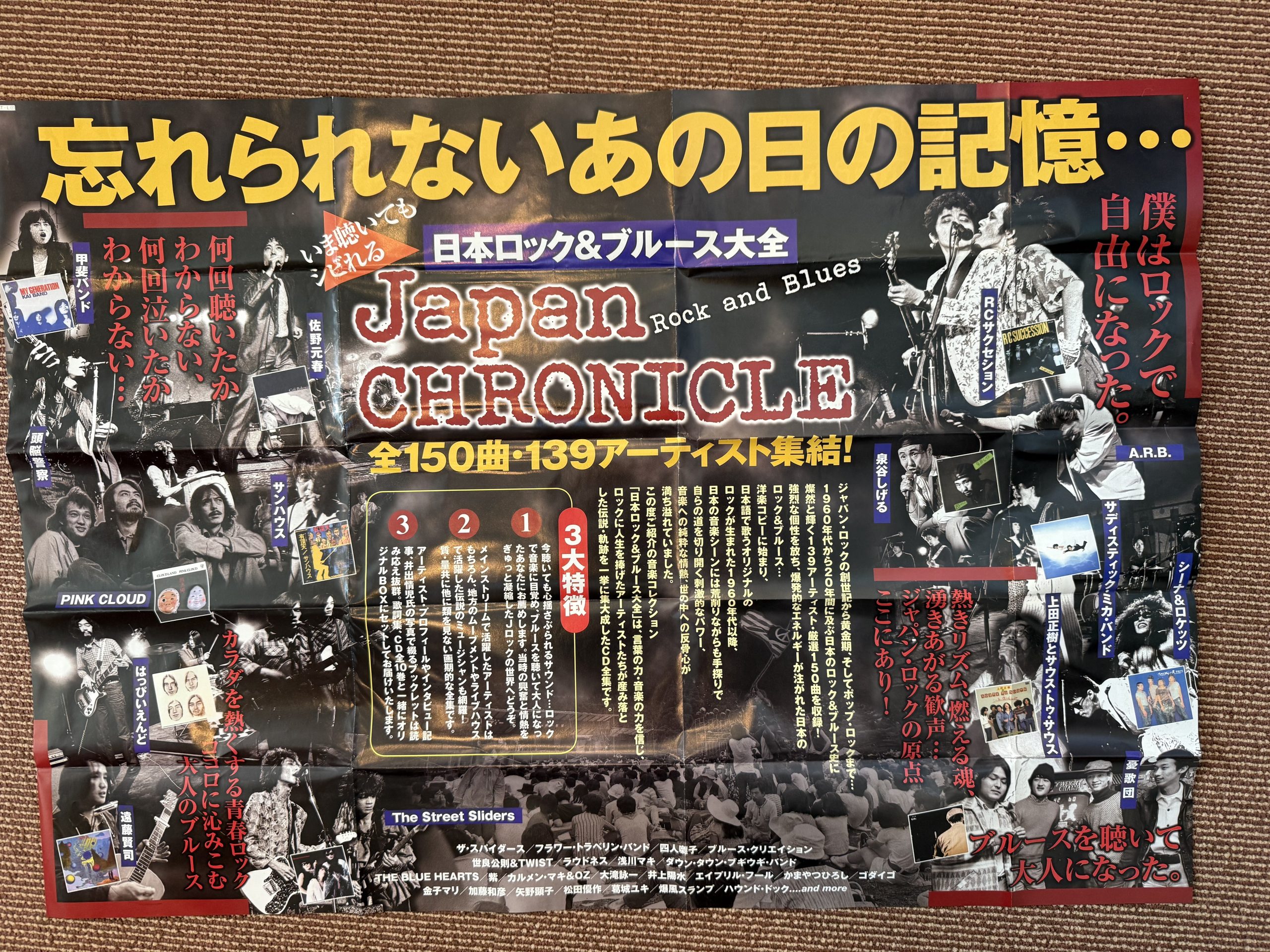

集大成とも言える「日本ブルース&ロック大全」

──先ほど見せていただいた、通信教育講座大手のユーキャンの「日本ブルース&ロック大全」は増渕さんの数多い意義深い仕事の中でも一つの集大成とも言える大仕事でしたね!

増渕:これはユーキャンから出した10枚組のCDセットで、僕がディレクターをやって、写真は井出情児さんが担当してくれました。139アーティスト、150曲入っています。

これ、実はユーキャンじゃないと出来なかったんですよ。各レコード会社全部まんべんなく音源入っているんですね。例えばソニーで出すと7割がソニー音源じゃないと認められないわけです。結局はどこの会社で作っても偏ったものしかできないんで、ユーキャンは第三者的な立場なんで関係なく出来たっていう訳なんですよ。

──すごい労力だったでしょうね。

増渕:全部僕と江戸屋レコードさんと協力してやりました。井手さんの写真も全部統一したくて、彼の住むに山中湖に直接会いに行って、「こういうことで写真を全部井手さんで統一したい」と。井手さんとは昔から付き合いが長いから、「そういうことなら」って持っていた写真を全部提供して頂きました。感謝しかないです。

──曲選びも大変だったのでは?

増渕:ムッシュかまやつ、PANTA、鮎川誠、上田正樹、福岡風太らのロング・インタビューやロック史年表、アーティスト紹介も入れましたし、曲選ぶだけでも大変ですよね。ほぼほぼ網羅していると思うんですけど、ユーキャン側からもう少し有名な人も入れてくださいよと(笑)。

ここに収録されているミュージシャンとは、ほとんど個人的なつながりがある人ばっかりですよ。会ったことないっていう人はほぼいない。村八分は打診したら、「俺らはずっと村八分でいいから」って言われて断られて、裸のラリーズからはデジタルにしたくないからという理由で収録出来なかったり、色々ありました。浅川マキなんかもライブは良く見に行って、その後一緒に飲むことも多かったんですが、生前に1回取材したんですけど、亡くなる7、8年ぐらい前かな。「長い付き合いなのに、あんたと初めて仕事したわよね」とか散々言われて、仕事での付き合いが無かったというか、たまたまそういう機会が無かっただけなんですけどね(笑)。

──これは全国の図書館に是非とも収蔵されておくべき作品集だと思います。

奄美大島島唄伝承の第一人者・朝崎郁恵から奄美への傾倒

──もう一つ、朝崎郁恵さんとの出会いについても是非お聞かせてください。

朝崎郁恵

増渕:朝崎さんとの出会いは、「うたばうたゆん」という彼女の1stアルバムのライナーノーツを依頼されたことから始まりました。もちろんライナーは書きたいけど、朝崎さんの生の声をちょっと入れたいっていうことで、お会いしてインタビューしてそれ以来、仲良くなっちゃって。僕にとってはおばあちゃんみたいな人なんですけど、もうしょっちゅう声がかかって、毎回ライブには行くようになって。

朝崎さんの歌から感じたのは紛れも無くブルースなんですよね。こんなすごいブルースを生んだ奄美って一体どういうところなんだろうということで、今度は奄美に本格的に興味が湧いて、奄美の文化を学びに行ったんです。

──奄美の歌の特徴は?

増渕:朝崎さんっていうのは、地を這うような低音から一気に天に昇るみたいに、奄美だからハブですかね、地を這うハブのように低音から一気に登る昇竜みたいにわーっと上がっていく。で、そういう歌い方は簡単には真似できないですし、今朝崎さんみたいな歌い方が出来る人は居ないでしょう。

その声が裏返るっていう歌い方は、日本の民謡の中では奄美とアイヌしかないんですよ。普通の民謡で高音が出ているのは、あれ裏声じゃないんです。だから奄美とアイヌっていうのは、何か共通項があるんじゃないかなと思います。

──音楽だけでなく、文化全体に興味を持たれたんですね。

増渕:それが高じて、結局泥染めもやったし、奄美の大島紬も学びました。大島紬って泥染めの真っ黒くなるまで染めるのが大島紬なんですよ。鉄分のある土と、車輪梅っていう触媒になるような木の幹の汁を合わせてやるんです。そうすると泥染めになって、何回もやっているうちに、だんだん茶色から黒になってくるんですね。一切化学薬品を使わないオーガニックな染め方ですね。

──実際に体験されたんですか?

増渕:はい、実際に現地に行って泥染めの先生に学びながらでしたけどね。それがハマって、2005年に愛知万博で奄美プロジェクトっていうのを企画したんですよ。奄美から400人くらい、踊り手から伝統芸能の人たちが来てくれました。

──万博でそんな大きなプロジェクトを?

増渕:そこで色んなことを考えるわけですよ。鉄分の多い赤土、これをなんか作品にできたら奄美のためになるかなと思って、奄美の赤土を使ってオカリナのプロの宗次郎さんに頼んで実際にオカリナを作ってもらう。そうしたら、すごくいいオカリナができて、今、奄美の博物館に置いてあるんです。

「奄美に趣旨を説明して協力してもらえたら嬉しいと働きかけに行って、奄美の市役所で議員さんが集まっていただいて。そしたら向こうは「万博に出られるんだったら、みんな行きますよ」とかね。もっと派手にぶち上げていいんじゃないですかって言われて会場で「奄美まつり」っていうのを作ってバーッと盛り上がって。

──プロデューサーとしてもすごいですね。

増渕:好きでやっているだけなので、成り行きですよ。いまだに奄美に行くとその話でたまたま有名人扱いされたりしますけど、ピンと来ないですね。

現在の活動として、トークショーとライブハウス通い

──現在のメインの活動について教えてください。

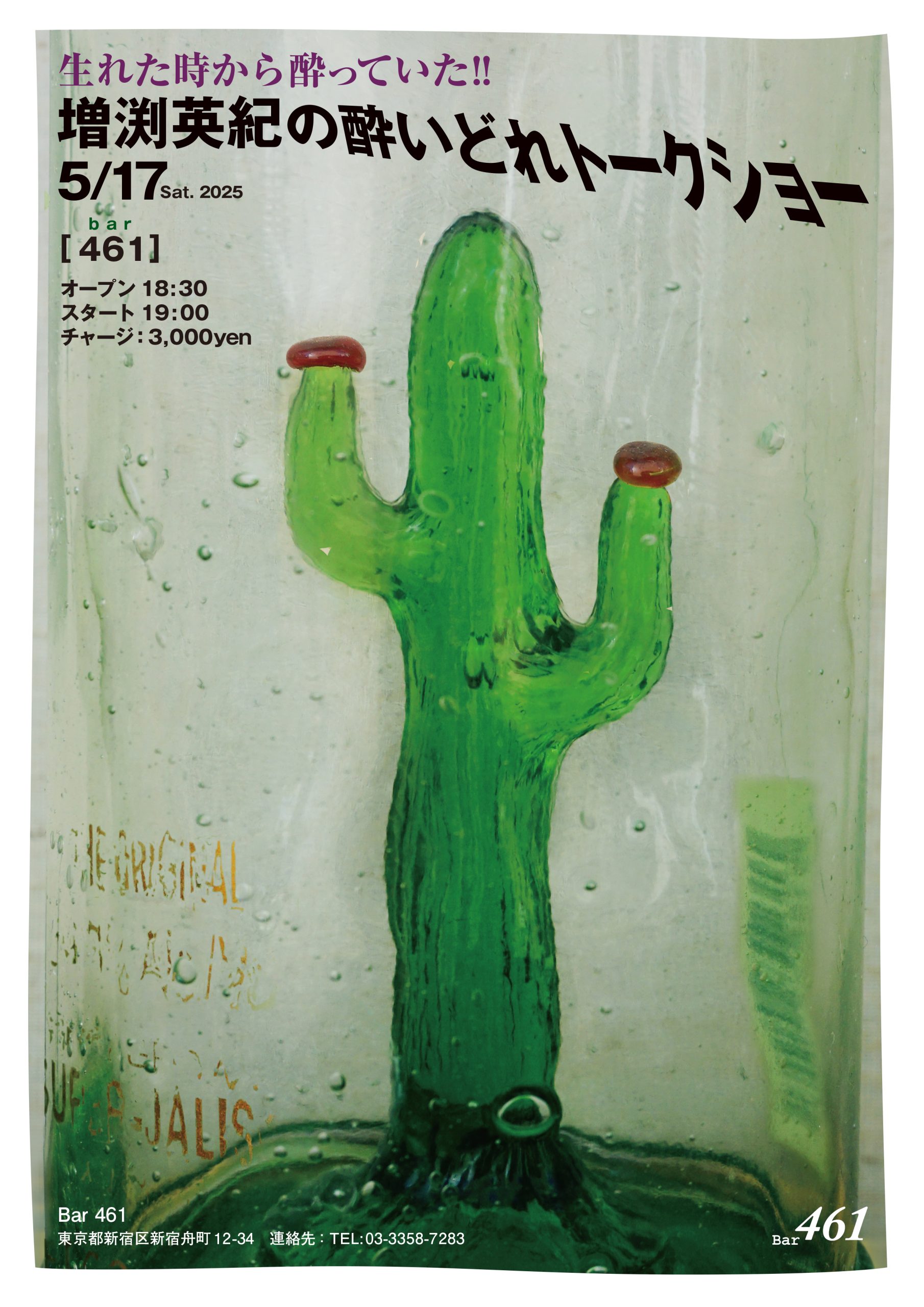

増渕:今は主に好きな音楽を紹介する「トークショー」をやっています。「生まれた時から酔っていた!!」っていう、まあ自分で付けた変なタイトルですけど。代々木に「マイ・バック・ページズ」という店があった頃からやっていたから、もう十何年とやっていますね。

──全部アドリブでやられているんですか?

増渕:全部アドリブですし、選曲もその場で決めています。そういう意味では頭の中に全部入っているから、しばらく続けられるんじゃないかなと思っています。

あと、未だにライブハウスにしょっちゅう行っていますよ。主に下北沢の「lown」って店と、曙橋の「Bar 461」でそこは音いいし、高円寺の「次郎吉」も良く行きますね「lown」はボブズ・フィッシュ・マーケットのベースがやっている店なんですよ。あと「バックインタウン」も時々行きます。

──業界の人でお金払ってライブハウスに通う人は意外と少ないんですよね。

増渕:変な話、業界の人ってレコード会社やプロダクションから招待されて「見に来てください」って言われて、タダで見に行けるのならみんな行くんだけど、自分からライブハウスのスケジュールを見て見に行くって人はあんまりいない。ライヴ・ハウスで業界の人と出会ったことは殆んど無いですね。つまり、実はそんなに音楽好きじゃ無いってことかも…。僕はミュージシャンのギャラになるから毎回お金を払うんですけど。

──73歳の今もそれを貫いていらっしゃるっていうのはすごいですね。どんなアーティストを見に行かれるんですか?

増渕:この前はコテツ&ヤンシーっていうニューオリンズピアノとハープのデュオを見ました。コテツはもう日本で多分一、二を争うぐらい超絶的に上手い自在なハープ。この2人の刺激的なコラボが凄いんですよね。ヤンシーの自在なピアノとコテツのハープ、その組み合わせが丁々発止でメチャ面白い。でも残念ながら、業界には全然知られていないでしょうね。ホントはそういうのが問題なんですけどね。

音楽が大、大、大好きだっていう心が一番大事

──最近気になっているアーティストはいますか?

増渕 :最近の若いアーティストで歌がいいなって思っているのは、W.C.カラスっていうブルース系のシンガーですね。あとは、Chihanaという女性ギタリスト。W.C.カラスと組んでWILD CHILLUNというグループをやっていたんですけど、カラスのボーカルはもちろんすごいけど、Chihanaのギターはもう低弦からたっぷり掴んで70年代風のオヤジ・ギターを弾く。

低弦を使うっていうギタリストって女性ではあんまりいないんですよね。で、低い弦を使いながらずっと上まで行くんだけど、これがね、顔を見ないとどこの70年代のブルース・ジジイが弾いているんだろうと思う。そこのギャップが面白いんですよ。

──そういうアーティストとの出会いはやはりライブハウスで?

増渕:ライブハウスです。でも、そういうところに注目がいっていないというのはもったいないな、といつも思うんですよ。

──増渕さん世代の方は、黄金時代ともいえる70年代の音楽を聴き続けている印象があります。

増渕:僕らの世代は70年代の名盤がみんな好きですよね。だけどそれは要するに過去のことで、70年代に戻ろうと思ったって戻れるわけじゃないんで、今の音楽を聞かずして音楽を語れないと思うんですよ。

今の音楽、実はすごく面白いですから。そのアンテナを自分で伸ばしてキャッチしようと思ったら、永遠の心の友として音楽っていうのは存在し続けるんですよ。

──具体的にはどんな音楽を聞いてほしいと思いますか?

増渕:僕らの世代の人もみんな業界の人たちもトークショーを色々やっていますけど、みんな70年代のウエストコーストとかその辺の話ばかりじゃないですか。で、そのお勉強会じゃないんだから、そんなことやらなくてもいいじゃないっていうのが僕の正直な気持ちなんです。その時代にめちゃくちゃインパクトとか、もらったものがあるんだけど、今の音楽シーンの中でも凄いのはどこにでもあるはずだから、探し続けてほしいと思っているわけです。

──その原動力はどこから生まれてくるんですか?

増渕:音楽が好きだっていう心。そこが根本ですけどね。

──音楽の聞き方も変わってきていますよね。

増渕:サブスク時代であらゆるものが聞ける状態になっているから、探そうと思ったらすぐ探せる時代なんですけど、ものすごい量だから、逆に迷うぐらいです。ただ日本で契約がないところも多いですよね。向こうはほとんどがインディペンデントでしょ。自分のレーベルからしか出してなくても成り立っているじゃないですか。だから、そのメジャーレーベルと契約する必要性っていうことも無くなって、みんな自主独立のレーベルを持っている。

──だからこそトークショーの意味があると。

増渕:トークショーでかけた音源もみんな新しい音源ばっかりだし、向こうではちゃんと売れているんですよ。それはSpotifyで探せばストリーミングで聞くこともできますし、Amazonだってダウンロード販売していますから。だから、まずコレを聞こうと教えてあげる役割っていうのが必要になってくるということですよね。

──最後に、これからも音楽活動を続けていく若いアーティストたちにメッセージをお願いします。

増渕:僕らの世代って70年代の名盤の音楽は好きだったじゃないですか。でも、それと全然変わらない音楽として、未だにブルースもソウルもロックもあるっていうことですよね。この前トークショーで流したポーランドのバンドだって、こんなの演るんだっていう感じで衝撃を受けた人が多かったような。ちょっとポップなフィンランドの女性シンガーとかもすごく良かったし、そういう意味では今、世界ではどんどん新しいアーティストが出てきて、みんな70年代風のナチュラルな音でいい歌を歌っていますからね。

足元を見ると、ライブハウスでもいいバンドがいっぱい出ているよっていうのが、東京でも日本中でもそうですよね。だからライブハウスには是非とも足を運んで欲しいです。

──結局は、音楽が大、大、大好きだっていう心が一番大事なんですかね。

増渕:結局はそこが根本ですね。そのためにはやっぱりいい音楽を見つけなきゃいけないんです。だからこそ、今の音楽にみんなが関心を持ってもらって、過去を振り返るんじゃなくて、逆に70年代と変らない今の音楽と向き合って、もっと楽しんで欲しいという思いは強くあります。

カルメン・マキ

有山岸 =有山じゅんじ(左)

上田正樹(中央) 山岸潤史(右)

ジョン・オーツ

ドクター・ジョン

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載