音叉点──音楽と●●の交差点 第十六回ゲスト:「SYNCHRONICITY」オーガナイザー・麻生潤(EARTHTONE代表)

「音叉点(おんさてん)」とは「1.音楽と●●が交差するところ 2.チューニングされるきっかけ」を意味する言葉である。ライブハウスでは日々沢山の音楽が鳴り、音と音が混ざり合い音色となるように、人と人が出会うことで新しい物語が始まっている。

この対談では渋谷La.mamaや全国各地のライブハウスで「ブッキング」を主に企画制作をする河野太輔が、音楽に関わるゲストと毎回異なるテーマを切り口に相手との「音叉点=チューニングされるきっかけ」を見つけていく。河野とゲストの会話で、誌面がまるでライブハウスのように広がりを持っていく過程をお見せしよう。

第一六回のゲストは、渋谷で毎年4月に開催される都市型フェスティバル『SYNCHRONICITY』のオーガナイザーであり、株式会社EARTHTONE代表の麻生潤。河野が2025年から『SYNCHRONICITY』のブッキングチームに参加したことをきっかけに、2人の対談が実現した。テーマは、渋谷La.mamaと『SYNCHRONICITY』がどちらも開催される場所「渋谷・道玄坂」。お互いのキャリアから、これからの音楽カルチャーへの志向について語る対談となった。

場所:LOFT 9 Shibuya 取材・文:柴田真希 撮影:加藤春日

河野 太輔(かわの・だいすけ)

1985年1月生まれ。宮崎県出身。自身のバンドでドラマーとして活動後、2005年にLa.mama に入社、イベントの企画制作、新人アーティストの発掘や育成、レーベル運営など活動は多岐にわたり活動し、2024年に退社。現在はフリーランスとして、株式会社Kultureを一始めとして、全国各地でイベントを企画している。

麻生 潤(あそう・じゅん)

東京・渋谷を拠点に、都市型音楽フェス『SYNCHRONICITY』を主催。2025年に20周年を迎える同フェスは、日本のオルタナティブミュージックの最前線を体感できる場として、国内外の音楽ファンや業界関係者から高い支持を集める。同年、「グローバルアジア」をテーマに、アーティストの国際的な活躍を後押しするコライトレーベル『SYNCS』を株式会社NexToneと共同で設立。音楽イベントの企画・プロデュースやクライアントワークも数多く手がけ、幅広く活動を展開。株式会社アーストーン代表取締役。

2人の出会いはThe Novembersがきっかけ

麻生:『SYNCHRONICITY』のブッキングでご一緒するまで面識はなかったんですね。周りの人に聞いたら、みんな河野さんを「知ってますよ」っていう感じで、俺だけ知らない?って。(笑)

河野:La.mamaに来られたのは6月の幽体コミュニケーションズと猫戦の時が初めてですよね。

麻生:そうですね。自分でも驚きなんですが、その時がLa.mamaは初。それで、河野さんがLa.mamaを退職されるという話を聞きました。

河野:あの時はもう退職が決まっていましたね。今は独立して引き続きLa.mamaでもブッキングをやっている状態です。

河野 太輔

麻生:La.mamaで自分のライブをやっている時は、イベント作り以外もやっていたんですか?

河野:基本的にはブッキングのみでした。その後Kulture(※)が今後イベント事業に力を入れたいということでお声がけいただいて、9月から参加することになりました。それでKultureが『SYNCHRONICITY』の実行委員会に参加しているので、ブッキングチームに参加して。

※アミューズグループが2022に新たに立ち上げた会社。河野も業務委託で参加。

アミューズ、テクノロジーとの融合で新たなエンタメ創出を目指す新会社「Kulture」とWeb3・メタバース特化ファンド「KultureFUND」を設立(参考記事:Musicman)

ー『SYNCHRONICITY』は、どんな座組で開催しているんですか?

麻生:今年20周年なんですけど、2023年までは僕の会社、アーストーンでやっていたんですよね。でもコロナ禍でもっと音楽に貢献できることはなんだろうと考えて。それで2024年から実行委員会化して、『SYNCHRONICITY』というプロジェクトとして拡大していくことにしました。今年は弊社アーストーン、ぴあ、Kulture、ドコモ・スタジオ&ライブの4社の実行委員会形式でやっています。

麻生 潤

河野:Kultureはどうして入ることになったんですか?

麻生:The Novembersのマネージャーだった江戸原さんが入社して、話をしたところからですね。主にテクノロジー関連を担当いただいています。

河野:僕がKultureの事業に参加したのも、江戸原さんがきっかけでした。僕のイベントにも出てもらっていたので。『SYNCHRONICITY』は20周年ですけど、最初から場所は渋谷だったんですか?

麻生:できたばかりの代官山UNITで始めました。

河野:LIQUIDROOMが恵比寿に移転した時ですよね。

麻生:元々新宿にあったLIQUIDROOMのチームが、恵比寿のLIQUIDROOMと代官山UNITに分かれて、UNITはクラブ的なイメージだったかと思います。

河野:僕は2005年にLa.mamaに入社しました。

麻生:じゃあ19年いたんだ。すごいね。いくつからですか?

河野:20歳からですね。

麻生:19年勤めたところを辞めるって相当な決心ですよね。

河野:やっていること自体はあまり変わらないので、そんなに大きな決心をした、という感じでもないですね。ただLa.mama以外の会場とか、地方でもイベントをやってみたいと思ったので、独立したというところが強いです。改めてですが、アーストーンは何を業務とされているんですか?

麻生:『SYNCHRONICITY』はもちろん、ブランドやメーカーさんとか代理店さんから、音楽と一緒にこんなことをやりたい、と相談をいただいて企画やプロデュースをするのがその他のアーストーンの業務ですね。自分は元々ミュージシャンで、アルバイトをしながらフリーランスでイベントをやっていたんです。バンドが終わった後に、なかなか良いメンバーが見つからなくて、それでクリエイティブなものが好きだったから、いろんなアーティストやクリエイターを集めてイベントを始めたのがきっかけです。よくイベンターと勘違いされるんですけど、制作や運営の業務はあんまりしっくりこなくて、企画やプロデュースがメインです。

かつて盛り上がったクラブ文化から着想した、『SYNCHRONICITY』の深夜イベント

河野:今日の対談テーマが今いる場所、「道玄坂」なんですよ。この辺りはライブハウスが集まっている場所ですが、ライブ以外で来られることはありますか?

麻生:道玄坂ってどこまでを言うの?

河野:この坂が2丁目で、La.mamaがある坂が1丁目です。1丁目の方はあんまり音楽のイメージがないかもしれない。そういうスペースもあんまりないし。でもミュージックバーは多いですね。レコードが聴けるバーとかめちゃくちゃ多いし。あんまりそういうところでお酒は飲まないですか?

麻生:ライブで来ることが多いけど、このすぐ近くの1985というバーに行ったりとか、あとゴールデンボールに行ったりとかはしてます。ここLOFT 9 Shibuyaは『SYNCHRONICITY』の会場にもなっているので馴染みがありますね。トークやお客さんの休憩スペースになっています。

河野:2025年はトークはやられるんですか。

麻生:やると思います。今Voicyでラジオをやっているので、Voicyと一緒にトークコンテンツを作っている感じですね。当日生放送をずっとやっているから、当日はそれで聴いている人もいます。道玄坂に思い入れはありますか?

河野:クラブですね。2005年前後、WOMBがよく海外のDJを呼んでいた時期があるじゃないですか。その時のWOMBとか、YELLOWとかいってましたね。

麻生:行ってた!たくさん。クラブも大好きだったね。

河野:よく行かれていたクラブとかありますか?

麻生:色々行ってましたね。MANIAC LOVEって知ってますか?青山にあった、300人〜400人規模のクラブ。そこはよく行ってましたし、もちろん西麻布のイエローや代官山UNIT、AIRもよく行ってました。

河野:AIRは今はSPACE ODDですよね。建物とかも結構そのまま残っていて。

麻生:クラブカルチャーは軒並みなくなってしまいましたよね。クラブと言えば、今回は4月12日に、『SYNCHRONICITY』初日の深夜にSpotify O-EASTとduoの2会場で、オールナイトイベントをやるんですよね。

『SYNCHRONICITY’25 MIDNIGHT』

ー日本で海外のDJを呼んでも、お客さんが入らないと聞きます。

河野:国内のクラブミュージック好きに呼びかける意味でもやっていきたいですよね。

麻生:そうですね。『SYNCHRONICITY』も最初はクラブカルチャーの影響も強くありました。2005年当時は、クラブカルチャーとライブカルチャーがすごく混じり合っている時期でした。ライブハウスって昔はクラブの機材とかなかったですよね?

河野:なかったですね。

麻生:今は当たり前にありますよね。2000年代初頭からそのクロスオーバーが起きてきて、ライブハウスにも徐々にDJ機材が揃い始めた印象です。ライブハウスにDJが出演してオールナイトイベントをやったり、クラブのフロアでSOIL&”PIMP”SESSIONSがライブをやったりとか。当時のエッジーなライブカルチャーとクラブカルチャーのクロスオーバーを意識して始めたのが『SYNCHRONICITY』です。最初は11月25日のオールナイトでUNIT、SALOON、UNICEを借りて、3フロアでやりました。

2マンイベントとサーキットフェスのブッキング思想の違い

河野:僕、麻生さんにずっと聞きたいことがあって。ブッキング理念的な話なんですけど、LINEとかで会話するときに客層の話になることがあるじゃないですか。そこの部分の考え方が少し自分と違うかもなと思っていて。

麻生:そうですね、例えば『SYNCHRONICITY』ではジャンルも幅広くてバラエティ豊かなアーティストが120組ほど出演します。僕は「グラデーション」という言葉を意識しているんですけど、端と端は客層が全然違うけど、その音楽のカラー(ジャンル)をグラデーションをつけながら変化させていくと繋がっていくよねって。そうしてグラデーションをつけていくことで、近くのカラーの音楽はもちろん、端と端の人まで出会えるきっかけになるように意識しています。普段は全然聴かない音楽に出会ったり、次のアーティストが気になって会場に残って聴いてしまった、なんてすごく素敵なことじゃないですか。そういう出会いの場所を作りたいと思っていますね。音楽でも人でも。

本当はポストロックとか、ヒップホップ中心とかジャンルごとに分けたほうがわかりやすいけど、それだと面白くないんですよね。突拍子もない出会いをどう繋げていくかを、フェスではよく考えています。一方ツーマンってなると、もうその勝負だからすごく研ぎ澄まさないとだなって思います。

河野:僕はLa.mamaでは2マンイベントをよくやっていて。一人で考えて、悩んで、確かに外す時は外すんですけど、冒険もしているじゃないですか。どこまで冒険するかの感覚って、どんな感じなんですか。

麻生:そうですね、それはキャパシティにもよると思ってます。小さい会場だと試せる幅も広がるけど、例えば、LINE CUBE SHIBUYAとか、会場が大きいとそのキャパに合わせた冒険度やセンスが必要になってくると思います。どこまで冒険してどこまで手堅くするのか、アーティストやお客さんがワクワクするギリギリを攻めていけたらいいなと。

河野:確かに、ブッキングが直接数字につながりますもんね。ブッキング理念、美学みたいなことを、これまで一人で考えてやってきたので、こうやって一緒にやらせてもらえるのはすごく勉強になります。

麻生:うん、僕も勉強になります。僕は自分だけでやるより色んな人に意見を聞いたり、言い合ったりしてつくったほうが面白いしエキサイティングだなって思ってます。でも、風通しの良い環境じゃないとクリエイティブじゃないですよね。自分は実行委員会の代表でもあるけど、気を遣って言いたいことが言えないという環境にならないように、ボランティア含めて積極的に交流するようにしてます。

ーボランティア、何人くらい集まるんですか?

麻生:120人くらいかな。ボランティアって仕事ではないじゃないですか。だから、お金もらってるからしょうがないと思えることもボランティアだとそうはいかない。不満があれば離れていくし熱量のあるコミュニケーションができればフェス自体がその色にもなる。そういう環境ってすごく大切だと思ってます。

ライブ後の挨拶は、関係を「育む」時間

麻生:あ、そうだ僕も聞きたいことがあって。僕はライブの現場に行ってリアルな音楽を感じること、そんな現場でアーティストとコミュニケーションを取ったりすることをとても大切にしてるんですけど、河野さんが大切にしてることってなんですか?聞いてみたいです。

河野:同じくなんですけど、麻生さんの活動量を見ていると、僕は全然行けてないなと思う。僕はどちらかというと、結構部屋にこもって、音源を聴いて、じっくり考えたいです。独立してから、一個一個のメールだったり、直接会ったときのコミュニケーションなど改めて丁寧にするようになりました。

麻生:丁寧さって大切ですよね。『SYNCHRONICITY』で言うとアーティストをブッキングする数が多くなると、1つ1つに割ける時間はどうしても減ってしまう。そうなると必然的に丁寧さからは離れていきますよね。だから、今はみんなにサポートしてもらいながら改善しています。あとは『SYNCHRONICITY』当日もできるだけライブを観るようにして、終わったあとにメールで感想を伝えるようにしています。自分は一人しかいないから限界はありますけどね。

河野:それって悩んでも解決できないことでありながら、悩みますよね。

麻生:そうですね。だから前でも後でも、関わってくれる人のライブはできるだけ行くし、新しい人を知るためにイベントやフェスにも行くようにしている。実際に観ないと分からないですから。

河野:出来る限りライブをみて、人となりを知ってブッキングしたいと思いつつ、なかなか全部のアーティストを観に行けないので、それだったらLa.mamaに呼んじゃおうというのが自分の中のサイクルとしてありました。

麻生:それはいいよね。そういえばもう1つ思うことがあって、昔はライブが終わったら、終わった後の挨拶までは残らずに帰ってたんです。でも、今は挨拶までできる限り残るようにしています。以前は気恥ずかしかったり、アーティストにも悪いなって思ってたんだけど、改めて「お疲れ様でした」とか「ありがとう」っていうのを直接アーティストに伝えるのってすごく大切だなと最近は思っていて。河野さんはどうですか?

河野:僕も最近それは思っていました。顔を合わせて挨拶するのって大事だな、って。ちょっと億劫だったけど、こういうことの積み重ねが色んなことに繋がるんだと思います。

麻生:昔の自分に伝えてあげたいわ(笑)。あとね、コミュニケーションの距離ってすごく大切だなって思います。こうやって会って話すのが一番近いし、電話、メールって順で距離が離れていく。距離が離れていくとコミュニケーションが薄くなってしまう。LINEとかも、不安になったりするじゃないですか。直接会うのが一番密度が高い。必要に応じてというのはもちろんあるんだけど、そういう距離感を理解して使い分けるのってすごく大切だなって思う。そんな中で、挨拶するって直接的なコミュニケーションってとても大切だなって。

河野:なんとも言えないですよね。めちゃくちゃ仲がいいとかだったら良いけど、今度の仕事が初めての仕事だったりとかで、自分なんて、っていう気持ちもあったりしますよね。時間使わせるのも…っていう。でもお互いに時間を使って、関係を「育む」という考え方がいいと思います。

これからの『SYNCHRONICITY』はアジアのフェスとのハブ、年間を通じた動き

ー昨年から実行委員会化した『SYNCHRONICITY』は、これからどのような計画ですか?

麻生:幅広く年間を通じたプロジェクトとして活動していきたいなって思ってます。あと『SYNCHRONICITY』はよりパブリックなフェスにもしていきたいですね。『SYNCHRONICITY』は会場がライブハウスなので、子どもを連れて行ったり、ちょっと興味があるくらいな人はなかなか来づらいと思うんです。なので、渋谷区と連携してフリースペースを設けたり、商業施設とかと一緒になって楽しみ方を広げたいですね。代々木公園とか使えたら最高ですね!

『SYNCHRONICITY』は「CREATION FOR THE FUTURE」というテーマがあって、あまり公にはしてないんですけど、その下にエンターテイメント、サステナビリティ、テクノロジーっていう3つのコンセプトがあるんです。その中でエンターテイメントの部分は、日本とアジアを繋ぐっていうことを今は中心に考えています。

ー日本とアジアを繋ぐという点では、今年もたくさんアジアのアーティストが出演しますよね。『浪人祭(Vagabond Festival)』とのコラボオーディションでも出演者が決定したり。

麻生:今年は『Vagabond Festival』と一緒に日台オーディションをやりましたね。海外のフェスとも共同でやれたら、信頼できるアジア圏のフェスに日本からアーティストを送り出せるし、こちらも受け入れられます。アジアの中で日本の音楽市場はバリューが高いのでそういう交流は大切にしていきたいです。

これから日本は人口減少にともなって今後市場としては縮小していきます。そのためにも渋谷で国内外の音楽関係者を集めた熱のあるカンファレンスやショーケースもやりたいですね。SXSWや『The Great Escape』をモデルケースにしながら、仕組みづくりをしていきたいなって思っています。

それと『SYNCHRONICITY』は、日本で20年の歴史を持つフェスになりました。『SYNCHRONICITY』は単純にフェスを大きくするより、年間を通じて国内外のアーティストや音楽関係者が交流し合える、日本のアーティストを海外に輩出できるフェス作りをしていきたいなと考えています。そうすることで、これからの日本の音楽に貢献していきたいです。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

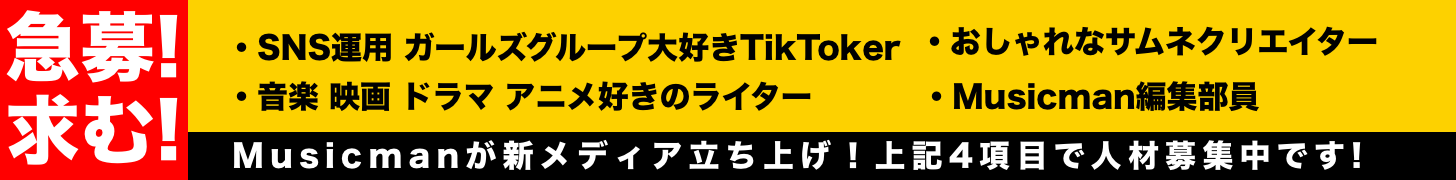

広告・取材掲載