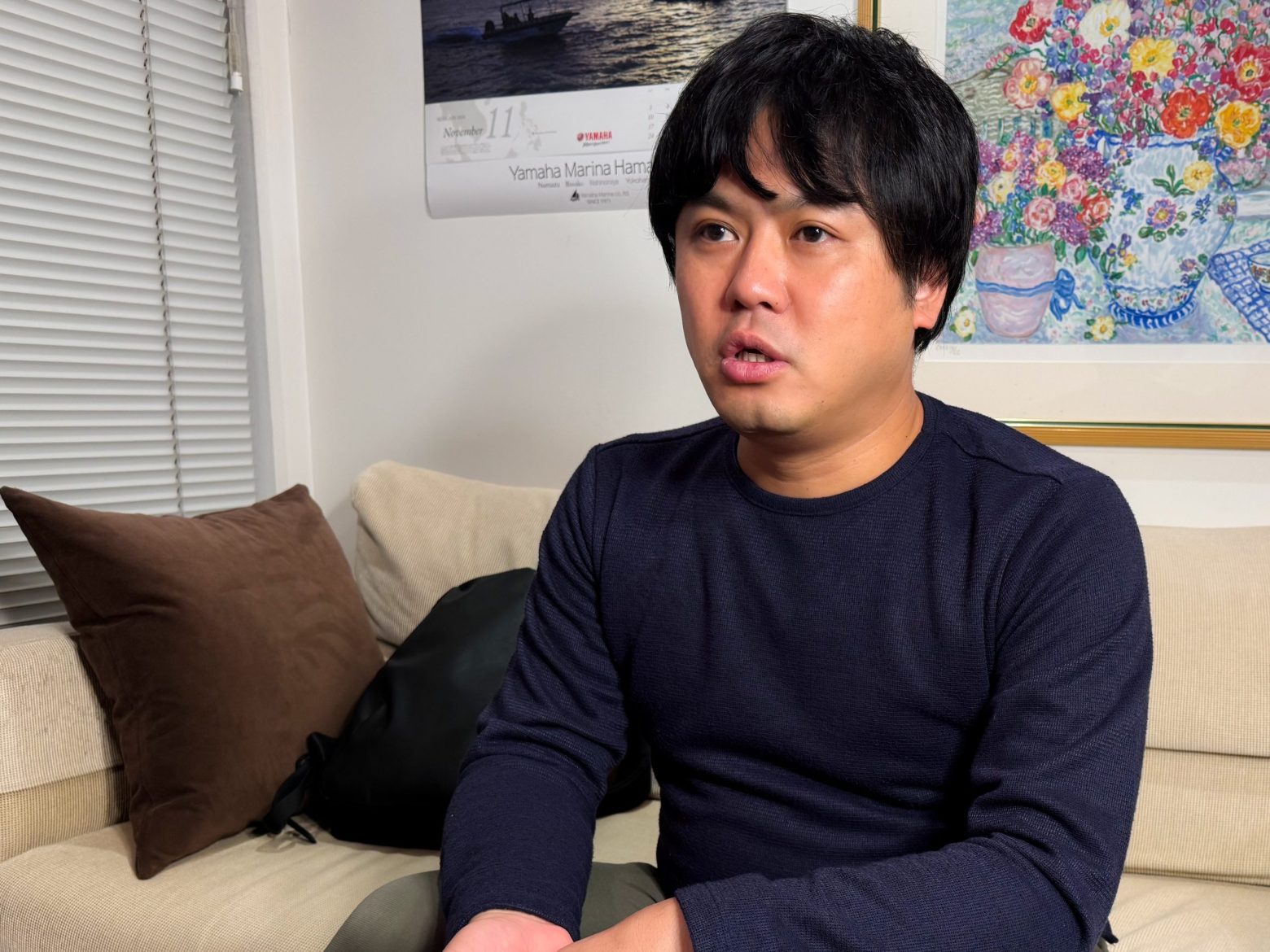

第220回 「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(ジャイガ)」プロデューサー キョードー関西 執行役員 川上慎介氏【後半】

今回の「Musicman’s RELAY」はHEADLINE代表取締役・岸本優二さんのご紹介で、「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(通称:ジャイガ)」のプロデューサーである、キョードー関西・執行役員 川上慎介さんの登場です。

高校時代からバンド活動に没頭し、大学卒業後の2005年にキョードー大阪に入社。2017年に音楽フェス・ジャイガを立ち上げた川上氏に音楽との出会いから現在のキャリア、そして関西の音楽シーンの未来まで、幅広く語っていただいた。

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也、Musicman編集長 榎本幹朗)

▼前半はこちらから!

第220回 「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL(ジャイガ)」プロデューサー キョードー関西 執行役員 川上慎介氏【前半】

苦難のジャイガ立ち上げから5万人を動員するフェスに

──ジャイガはどのようにして始まったんですか?

川上:キョードーで働く中で、自分でイベントをやりたいという気持ちが徐々に強くなっていったんです。コンサートプロモーターの仕事はアーティストとの委託関係が基本で、ビジネス的にはほとんどノーリスクの状態で運営・宣伝・チケット販売などを担当するんですね。プロモーターとして働く中で、10年〜15年経つと、色んな現場での仕事も慣れて知り合いも増えてくるので、自分でリスクを取ってイベントをやりたくなってくるんですよ。

それまでも小さいイベントはたくさんやっていましたが、2017年にジャイガを当時の上司と3人くらいで立ち上げて、このくらいの規模感のフェスを自分たちで作って完遂できたことは大きな成果になりましたね。今の若いスタッフも自分のイベントを立ち上げたいとモチベーションにもなっています。

──フェスを立ち上げる難しさはありましたか?

川上:最初は本当に大変でした。僕自身バンドが大好きでバンドの事務所に「フェスをやらせてください」とお願いしても、キョードーでは「SUMMER SONIC」以外のフェス実績が無く、出てもらえる場所がそもそも少なく。

いざフェスをたちあげた後も8月に開催するフェスなら、普通は前年から準備を始めるのに、開催年の3月くらいからブッキングを始めて「遅すぎる!」と言われたり・・・フェスのブッキングがこんなに早くから始まることすら知らなかったんです。

──プロモーターにとっても、会社としてフェスを持っているかは重要なセールストークになりますよね。

川上:それがすべてとは思わないんですけど、セールストークとして言えるか言えないかは会社としても大事な部分だと感じますね。それで何とかアーティストを集めて開催でき、初年度も素晴らしいアーティストが集まっていただけましたが、フェスというものについては勉強不足でした。アーティストのことはわかっていても、フェスとしての運営・企画ノウハウが全然足りてなかったです。

特にコロナ禍は大変なことになって、2020年は中止せざるを得なかったんですが、その代わりに大阪城ホールでスピンオフイベントを開催しました。実はその時、ロッキング・オンの渋谷陽一さんが見に来てくれたんですが、それがすごく嬉しかったですね。「渋谷さんが来てくれるようなフェスになったんだ!」と感じて、とても励みになりました。

その後はコロナ禍から少しずつ集客も回復して、去年は2日間で5万人を動員するフェスに成長して、ここ2年くらいでスゴく変化がありました。

垣根をなくしてオープンなフェスにしたい

──どういったコンセプトのフェスなんですか?

川上:一つの特徴として、日によって音楽ジャンルを明確に分けています。例えば、土曜日はロック系、日曜日はポップス系といった具合に完全に色分けしているような感じです。両方のジャンルを土日に散りばめてしまうと、お客さんはどちらも行かなければならなくなりますが、ジャンルを分けることで、「このジャンルが好きなら土曜日だけ来れば良い」という形にしています。これが功を奏して、名古屋や東京からも多くの人が来てくれるようになりました。

また、他社のイベントに出ているアーティストでも、ジャイガに出演してほしいと思ったら呼びたいと考えています。そういった垣根をなくして、オープンなフェスにしたいという想いがありますね。同業他社のみなさんにも、かなり力をお借りしてます。

──運営チームについてはどのくらいの規模感でやっているんですか?

川上:コアスタッフは10人くらいでやっています。僕が統括役を務めて、宣伝やSNS、ブッキングの連絡、グッズ制作など、様々な役割分担をしています。外部スタッフも含めると、開催直前にはかなりの人数になりますね。

準備期間は年明けからキックオフして、終わるまで7ヶ月くらいかかるので1年の半分以上がジャイガの準備に費やされています。第1弾アーティスト発表が春くらいで、前年の年末のフェスが終わるとすぐに次の年の企画を始めるという感じです。自分の中で「来年はこの人を呼びたい!」といった考えを常に持ちながら進めていますね。

──ジャイガが他のフェスと違う点は何ですか?

川上:会社としてこの規模のフェスを行う場合、普通は全社体制で取り組むことが多いですが、ジャイガはかなり小規模なチームで行っています。良くも悪くもスピード感があるので、もちろん個人の責任も大きくなり、赤字になれば大変ですが、この規模のフェスでもかなり効率的に運営できているのは、キョードーの柔軟な社風のおかげだと思います。

──ブッキングはどのように行っているんですか?

川上:ただ単に有名なアーティストを集めるだけではなく、本当にその音楽が好きで聴いている人たちにアプローチしたいと考えていますね。やはりブッキングする側がそのアーティストを好きじゃないと、お客さんに薦める気持ちも湧いてこないんです。フェスというのもライブハウスでのブッキングの延長だと考えているので、4組のブッキングが8組になって、2DAYS形式になって、それが10組になって…というように、一組一組のブッキングにちゃんと理由があるのは基本的にライブハウスと同じなんです。

──今ではフェスが多くの場所で開催されるようになりましたが、フェスの開催時期などの重なりでブッキングが難しくなる場面も出てきていますか?

川上:ブッキングの難しさは、「ギャラを払えば出演してくれる」というわけではない点ですね。出ているアーティストとの関係性や信頼関係が重要で、一組一組にそれぞれ理由があって出演していただいています。特にフェスが増えてくると、そういった信頼関係がより重要になりますね。

日本では数々のフェスが開催されていますが、僕たちはまだ8年目の後発でフェスの歴史から言えば新参者なので、しっかりとしたコンセプトや想いがないと生き残っていけないと感じています。

やっぱりこの曲が好きだから、ブッキングしよう

──まずは信頼関係の構築が大事になるわけですね。普段はどのようにアーティストや業界関係者とコミュニケーションを取っているんですか?

川上:基本的には現場で会った時に話すことが多いですね。新しくご一緒する方や説明が必要な方には事前に連絡を取りますが、普段からお付き合いのある方とは現場で会ってコミュニケーションを取ることが多いです。

──今はだいぶ落ち着かれたかと思いますが、若い頃は業界の方と飲みに行くことも多かったのでは?

川上:そうですね、若い頃はイベントの打ち上げに行って、その後に(行かなくてもよいのに・・・)また別の場所で飲むというパターンが多かったです(笑)。打ち上げが夜中の12時か1時に終わって、そこから2時、3時、4時と飲むんですよ。「明日10時出社」という決まりがあるのに、4時、5時まで飲んで10時に出社していました。たまにやらかすこともありましたけどね(笑)。

今はそんなに深くまで飲みに行かなくなりましたが、行くのは好きなので適度に参加しています。「もう帰らないと・・・」と思いながらも、ついつい行ってしまうんですが。そこで、いろんな人の話を聞くのも好きですね

──そういった場で話す内容は?

川上:バンドのメンバー自体とはそこまで飲むことは多くないかもしれませんが、マネージャーやレーベルのスタッフとは頻繁に交流があるので、飲みの場なんですけど仕事の話が多いですね。「このアーティストはこうやった方がいい」とか「こういう展開にした方がいい」といった内容で。

特にデータに基づくということではなく、アイデアを出し合ったり、熱い気持ちを共有したり、バンドが売れている理由を話し合ったりします。不思議なことに、お酒が入った状態の方が仕事の話ができる人が多いんです(笑)。ただバンドが売れてくると、体調管理をしっかりするようになるので、夜遊びはしなくなりますね。

──そんなご多忙のなかでどのように音楽を聴いているんですか?

川上:基本的に通勤時に聴いていて、担当しているアーティストの曲を聴くことが多いです。特にジャイガのブッキングを考えている時は、候補のアーティストの曲を積極的に聴くようにしています。テンションを上げてブッキングしようと思っている人の曲を聴いて、最終的に「やっぱりこの曲が好きだから、ブッキングしよう」という気持ちになれるかどうかが僕としても重要な要素なので。

──音楽業界、特にライブ業界はどう変化していますか?

川上:ライブ業界はまだまだ「ハードな仕事」というイメージがあるので、それを払拭していかないと人材が育たないと思っています。確かにライブは土日や夜間に行われることが多いですが、今はシフト制になっていて、全員が毎回出るわけではありません。そういった環境の改善を伝えていくことが大切だと思っています。

そして、ライブ需要は絶対に絶えないなとも思っています。

──最近はライブ業界の盛り上がりをよく耳にしますね。

川上:そうですね、最近はライブ・コンサート関係の仕事をしたいという若い人が増えている印象です。僕が入社した頃はそもそもの求人があまりなかったのですが、労働環境もしっかり整備されるようになりましたし、今は求人を出すと多くの応募がありますね。

──女性のスタッフも増えていますか?

川上:女性の応募も増えて、現場でも仕事ができる方が多い印象ですね。会社全体でも女性の方が多くなってきたかもしれません。

──若い世代へのアドバイスはありますか?

川上:どの業界でも言えることかも知れませんが、この業界に入って最初の3年は特に大変だと思います。でも3年くらい続けると、人間関係も広がっていってこの仕事の楽しさに気づいてくると思うんです。毎日音楽に関わる人たちと出会える仕事ってかなり貴重だと思うので、そういう楽しさに気づいてほしいですね。

お客さんに「楽しかった!」と言ってもらえる最高の喜び

──この仕事をしていて楽しいと感じる瞬間はいつですか?

川上:やはりアーティストが成長していく姿を見られることですかね。例えば緑黄色社会はデビュー前から担当させて貰って、今ではアリーナクラスのアーティストになっているのを見ると嬉しい気持ちになります。最近も大阪公演が終わったばかりなんですが、彼らの初めてのフェス出演がジャイガだったので印象深いです。自分が担当しているアーティストの成長を間近で見られるのはこの仕事の楽しさを特に感じる部分かなと。

あと「大阪城ホールみたないアリーナでライブができるバンドを担当したい」という目標があって、自分が担当するバンドが大阪城ホールという大きな会場でライブをやれるようになるというのは、プロモーターとしての一つの達成感になります。

フェスの場合は、単純に多くの人に楽しんでもらえたという実感がすごく大きいですね。自分で企画したイベントを実現させて、アーティストからも喜んでもらえると、本当にやっていて良かったと思えますし、時間とお金を投資して来てくれたお客さんに「楽しかった!」と言ってもらえるのが最高の喜びです。

──音楽業界の未来についてどう考えていますか?

川上:コロナ禍でライブが制限された時には、「この業界は本当に大丈夫なのかな?」という不安は正直ありました。でも、その後の勢いを見ると生のパフォーマンスを体験したいという人たちの気持ちはずっと変わらないんだと感じます。コロナ禍を経て、ライブの価値を再認識した方も多いのではないでしょうか。

──今後の目標などはありますか?

川上:まず一つは、自分の年齢にふさわしい仕事内容にシフトしていけたらと思っています。例えば、ジャイガも自分しかできない状態だと続けていくことは難しくなってしまうので、次の世代に引き継げるようにすることが大切だと考えています。

もう一つは、新しい企画や挑戦をしていきたいという想いがありますね。具体的にはまだ模索中なんですが、「この業界で働きたい」と思ってもらえるような環境づくりに貢献したいというか。キョードー関西グループは長い歴史を持っていますが、常に新しいことにチャレンジしているので、これからも才能の発掘や新しいイベントの創出、そして業界全体の活性化に貢献していきたいと考えています。

特に若いスタッフたちがどんどん成長して、自分たちのアイデアを形にできる環境を整えていくことが大切だと思っているので、新しい風を吹き込んでくれることで会社も業界全体も発展していくと信じています。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載