【全文掲載】榎本編集長のMusicman大学:AI詐欺で音楽の被害額3500億円

こちらは前回の続きです

生成AIと音楽の始まり

MC Tama: そもそも生成AIと音楽というのは、いつ頃から話題になってきてるんでしょうか?

榎本: まず生成AI自体が話題になったのが2021年の終わり頃、秋冬あたりにチャットGPTが…とんでもないのが出てきたという話になりましたけど、そのだいたい半年後ぐらい2022年の4月ぐらいに音楽業界でちょっとした大事件が起こったんですね。

超有名ラッパーのドレイクとザ・ウィークエンド、R&Bで有名なこの2人がコラボしたらどんな曲ができるのかっていうのをAIで作って、こっそり謎の人物がYouTubeとかX、インスタにアップしたんですよ。

謎でアップするっていうそういうバズらせ方ってあるじゃないですか。突然出てきたみたいなっていう…何なんだろうみたいな感じで話題になって。

それで、これをアップした人が「これ実は生成AIで作ったんだぜ」って言ったら「えー」ってなっちゃったんですよね。

MC Tama: 聞いてて心地いいですもんね。

榎本: ドレイクの声だし、ザ・ウィークエンドの声になってたと思うんですけど、音楽の雰囲気もかなり本人たちの作った物って言われたら信じちゃいそうな品質。

AIを駆使した音楽制作の仕組み

榎本: ただこの曲をAIの専門家に聞かせたら「これはいろんなAI使ってる」と。ただ単に「ドレイクとThe Weekndが一緒にフィーチャリングして、テーマは恋人に捨てられたみたいな感じで作って」っていう風にプロンプトを入れただけじゃない。いろんな生成AIを駆使して、それを組み合わせてるねっていうことが分かった。

MC Tama:勉強させたんですね。

榎本: 勉強させたって意味だと、声を勉強させたっていうのはあります。そうするとドレイク風の声が出せる、ザ・ウィークエンド風の声が出せる。いろんな種類のAIってあるんですよ。そういうのを組み合わせて作ってると。歌詞の部分の生成だったら歌詞に得意なところに投げてるとか、アレンジが得意なAIに投げてるとか、あるいは発声が得意なAIに投げてるとか、いろんなAIを駆使してこれが出来上がってるんですね。

これは果たして創作なのかどうか?

多分創作活動ではあるんですけど、無断でドレイクの声とかザ・ウィークエンドの声を使ってるし、ドレイクの名前も使っちゃってるし、著作権的には確実に問題がある。

MC Tama: 確かに。

榎本: だけど「創作活動でない。だってAIが作ったんだから、それは機械が作ったもんでしょ」って本当に言えんのかっていうと?

こんだけいろんなAIを駆使していろいろ組み合わせて、本物の新曲だと思わせるぐらいに仕上げて。これAIっていうのはパラッとなんか言ったらパラッとなんかできるっていうのが今の生成AIのイメージなんですけど、そんな感じじゃないわけですよ。

例えばボカロもそうじゃないですか。初音ミクにとにかくメロディーと歌詞投げたら初音ミクとりあえず歌ってくれますけど、そんなじゃもうみんな満足してくれない。ものすごく細かく歌わせ方とかにチューニングして、実際ボカロの曲としてリリースして、みんなに受けてる。

「それって機械に歌わせてるだけでしょ」ってもう言わないですよね。みんな。なぜならもう初音ミクを完璧に歌わせる楽器として、大変いろんなチューニングをしてる。歌わせる人たちがいる。

同じでいろんなAI使って音楽を一つにまとめて、みんなが本物と信じるクオリティにするっていうのは、これは創作。正直言って、もしそのドレイクとかThe Weekndがもう死んじゃってて、何十年か経ってんだったら、もうこれは完全に創作活動として認められるんですよ。

AIは楽器のような存在に

榎本: 生成AIって、もう楽器に近い状態になってきてる。楽器をもういろんな風に工夫して使って、ようやくみんなが何度も聴ける音楽になるんですよ。で、その使い方にセンスもあるし、そのノウハウも出てくるし、そういう世界に入ってきてるなっていうのが一つ。それがもういきなり最初に出てきたのがすごいインパクトだったんですよ。

2022年4月の「ハートオンマイスリーブ」で、もうそれがいきなり提示されちゃったんですね。で、その時にみんなが「あ、生成AIでもう音楽量産できるんだ。ミュージシャンいらねえじゃん」って反応したんですが、その後それほどのインパクトあるAI製の曲は出てないんですよ。

でも、生成AIがミュージシャンの仕事を奪うという点に関しては、それは確実に起きちゃってるんですね。それがストリーミング詐欺。

AIを悪用したストリーミング詐欺は3500億円の被害

MC Tama: 榎本先生、ストリーミング詐欺って何ですか?

榎本: 簡単に言うとAIに大量に音楽を生成させて、それに有名なアーティストっぽい名前、人気曲っぽい曲名をつけて、今ディストリビューターを使うとどこにでもアップロードできるんですよ。SpotifyとかApple Musicいろんなところに配信できちゃうんですね。それを人間が聞くんじゃなくてAIに再生させるんですよ。

MC Tama: そんなことが起きてるんですね。

榎本: AIで大量に生成した音楽を音楽配信にアップロードして、AIに大量に再生させる。そうすると音楽サブスクって1回再生あたりいくらですよっていうそういう仕組みで売り上げが立つから、それでこっそりお金を抜かれてるわけですよ。

MC Tama: やばいでしょ。

榎本: 人間は実際聞いてないですから。クリックファームって言うんですけど、クリックする会社って意味でね、そういうのが東南アジアとか東ヨーロッパにあるんです。そういうのがもう昔からやってるんですよ。バナーを自動でクリックして動画とかYouTubeを自動でクリックしてとか。そうすると売り上げが出るでしょ、それをかすめ取る。これの音楽サブスク版をストリーミング詐欺って言うんですよ。

その被害額がだいたい3000億円から4500億円って言われています。どれくらいかっていうと音楽ソフト売り上げ、例えば日本の音楽ソフト売り上げって3500億円くらい。つまり日本の音楽ソフト売り上げ並みの大きい金額がこのAIで生成してAIで再生させることでごっそり抜かれてるわけ。

MC Tama: 恐ろしいことが起きてますね。

榎本: 大体世界の音楽ソフト売り上げの1割弱なんですけど、つまり1割弱を詐欺集団に取られちゃってるんです。ミュージシャンの皆さん、あるいは音楽会社の皆さんっていうのが。もうすでに起こってます。

ただそれは人間が聞いてるわけではない。誰も聞いてない。事実上AIも実際には聞いてない。AIは聞けない。つまり人間には人気がない。全く人気出てないんですよ。

「作品」ってそもそも何?

榎本: ただ一番最初(前回)に話したThe Velvet Sundownの「ダスト・オン・ザ・ウィンド」っていう曲なんですけど、これがそのさっきの一番最初に話題になった2022年4月の「ハート・オン・マイ・スリーブ」からだいたい3年ぶりくらいにまたこういう人気曲みたいなのが出てきた。

でもそれは本当にAIを使って創作活動してるから出来上がった(前回)。エグい炎上マーケを使ったとはいえ少なくとも、誰かが聞いて「いいな」と反応してくれてるんですよ。それってAIで大量生産できるから「ミュージシャンいらない」って、そういう世界の話ですかっていうことなんですね。

だって今の時代楽器を弾ける人はたくさんいるじゃないですか。その人にコードの理論を教えたらね、それっぽいのはできなくもないよね。音楽っぽいものは。それで音楽作ったと言えんのかと言えるのか、難しいじゃないですか。

あるいは僕、作家ですけど、文章書くなんていうことは義務教育受けてたら誰だってやれるわけですよ。原稿用紙20枚30枚40枚って書いてたら、それ作品ですかっていうと、多分作品として成り立つのは一定以上の人が読みたいと思って実際にお金払ってるから作品と呼ばれるわけであって。

これはAIでも同じなわけです。大量に生成したからって誰も聞きません。作品として成立していない。やっぱり人間、誰かお金を払ってくれる人間が一定以上獲得できるから作品になるわけなんですよね。

AIを使いこなすにはセンスとノウハウが必要

榎本: よっぽど使いこまないと。だからやっぱりアーティストの力がないと結局AIも成長していかないじゃないですか。AIを成長させるっていうか、AIを使いこなさないといけないんです。楽器のようにね。それはやっぱりセンスがいるんですよ。

今ってサンプラーがあってパソコンがあれば音楽作れますよね。楽器がそんなにうまくなくたって。その時に必要なのはセンス。あるいはノウハウがないと作れない。楽器がある程度、あんまり弾けなくても音楽が作れる時代にはなりましたけど、ただし作品にするには知識とかノウハウとかセンスはもう絶対にいるわけですよ。AIで使って作る音楽っていうのもそういうことが起こってるかなという感じがします。

AIはいうほど脅威ではない

MC Tama: 榎本先生、じゃあAIの脅威っていうのはそんなに心配しなくても大丈夫ってことですかね?

榎本: 大きな方向では人間のために役立つAIっていうところから外れきれないので、大丈夫と言えます。つまり人間の代わりになる部分ってやっぱあるんですよ。僕らも使ってますよ。例えばインタビューの書き起こしとか一旦AI通すと三分の一ぐらいの作業になりますからね。そのまんまはやっぱ使えないんだけど作業をずいぶん効率化してくれる。

そしたら書き起こしする人ね、アルバイトの人は仕事なくなっちゃう。そういうことは起こる。音楽でもやっぱりやっぱりバッキングとか仮歌とか、あるいは簡単なマスタリング、音の調節とかはもうAIでできちゃうんですね。そしたらまあ仕事減る人はいるでしょう。

ただ、しっかりとたくさんの人間の心を動かして作品と認めてもらうためには、やっぱり人間のセンスがいる。これってコンピューターが登場した時もそんなこと言われてたんですよ。パソコンがあったら事務職とかはいらないよねって。そんなの80年代言われてたんです。DTM出てきたらいろんなミュージシャン失業するよねって言われてたんです。

実際にはならなかった。なくなった人もいましたよ。だけどならなかったです。同じ感じになりそうなんですね。生成AIがちょっと限界が見えてる。これくらいしかできないなっていうのがちょっと見えてきて、逆に言うと、そしたら使いこなしていいじゃんっていう。そんなら創作活動だよねという意味では、そこまで脅威ではないんですが。

AIでAIを取り締まる時代

榎本: あとねそういうかストリーミング詐欺みたいなのあるけど、それはちゃんとね、例えばSpotifyやAppleMusicは総再生の1%未満に抑えてるんですよ。AIで抑えてるんです。AIを使ってAIが勝手に生成した音楽っていうのを見つけて、それでAIが削除してるっていう。AIがAIと戦ってる時代なんですけど、対策できるんですよ。

ただ「ハート・オン・マイ・スリーブ」って曲は、ザ・ウィークエンドの声だし、ドレイクの声だし、名前も使っちゃってるし、でもウィークエンドやドレイクにお金入んないですよね。あの状態だとAIに2人の声を学習させて使っちゃってるのに。

これはちゃんとライセンス契約を、本来は結ばないといけないんです。音楽生成AIがメジャーアーティストの楽曲を学習する材料にして、それで生成された作品がたくさん再生されるんだったら、ちゃんと還元されなきゃいけないんですね。学習されているメジャーアーティストさんの皆さん、あるいは作品を作った皆さんに。

これは今、音楽業界が粛々と進めてます。例えばSunoと裁判もしてるんですけど、同時にライセンス交渉っていうのもしてます。なんでそれはそれで大丈夫そうなんですけど。

音楽が国家の覇権競争に巻き込まれる

榎本: ただそういうのを全部茶台返ししようとしてる人たちがいまして、それがですね実は中国なんですね。例えばアメリカ政府とかイギリス政府は、AIがそういうメジャーのアーティスト、ドレイクが作った曲とかウィークエンドが作った曲を勝手に学習させてもいいよっていう、ライセンス契約とかしなくても勝手に学習させていいよっていう風に著作権法を変えようとする動きがあります。

これはすごい話長くなるんですけど、これを勝手にやってる国があります。中国なんですけど。中国はとにかく著作権のあるもんでもないもんでも、とにかく学習させると。そしたらすごい速さでAIが成長するんですね。それがディープシークショックっていうのを起こしたんですけど、それについて話すとまた長くなるんでね、また次回以降しますけど。

今AIって国の力を決めてるんです。国力を。例えばウクライナ戦争だったらドローンが一番大事な武器になって、AI無しに人間はまともにドローンを動かせません。アメリカの産業力っていうのはITにすごく依存してますけど、中国はそういう風にもう何でもありでAI学習させてやっちゃったら、そのITでもアメリカに勝つことができるかもしれない。

AIっていうのは国と国の戦いにつながっちゃってるんですよ。

MC Tama: そんなことになってるんですね。

榎本: それに音楽も巻き込まれかねない状態に今なってて、例えばイギリス政府はこの著作権法の…詳しくはまた別途させてください。

Musicman大学アーカイブはこちら

関連リンクはありません

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

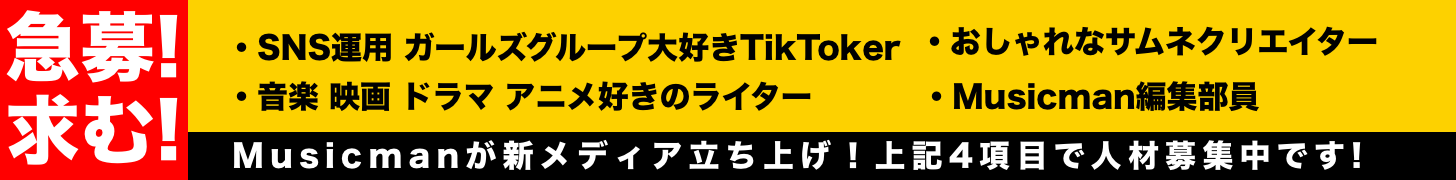

広告・取材掲載