グラミー賞受賞作家・宅見将典が新刊発売、挑戦を続ける宅見将典の現在と未来

ライター:吉川侑希 撮影:さなだひるね

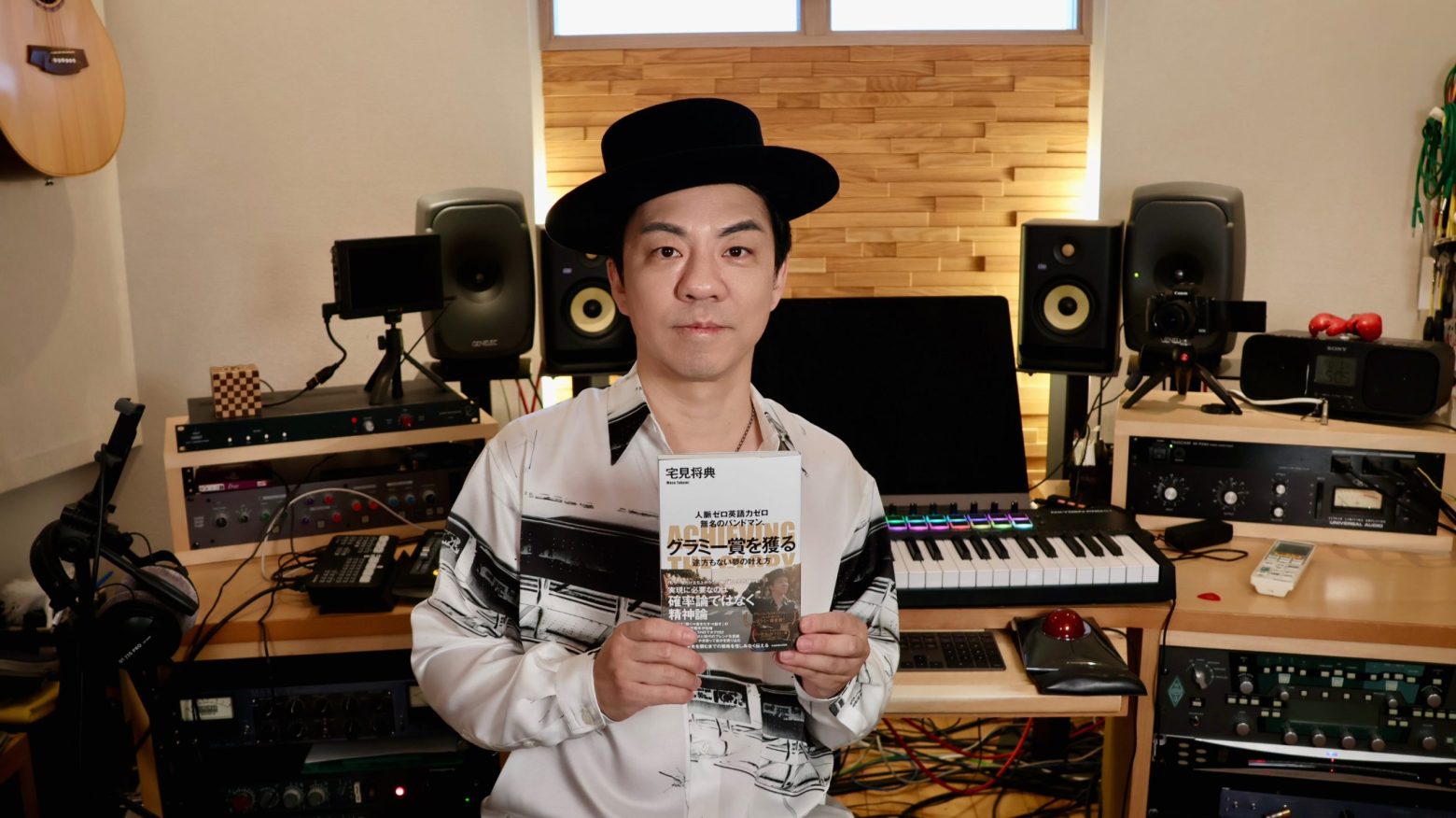

第65回グラミー賞最優秀グローバル・ミュージック・アルバムを受賞した、宅見将典の新刊『人脈ゼロ英語力ゼロ 無名のバンドマン、グラミー賞を獲る 途方もない夢の叶え方』が発売となった。

2023年にアルバム「Sakura」にて、第65回グラミー賞グローバル・ミュージック・アルバム賞の最優秀賞を受賞した宅見将典。自身のアルバムで初のノミネートを果たしたその年に、受賞という快挙を果たした。今年開催された第67回グラミー賞でも、シングル「Kashira」がノミネートされ、まさにグローバルに活躍する音楽家だ。

直近では5月1日にデビューした三人組のアーティスト「ココラシカ」をプロデュース、5月23日公開の映画『ゴッドマザー ~コシノアヤコの生涯~』ではサウンドトラックを担当、後進のクリエイター育成のためオンラインプラットフォーム「G-ACADEMY」を開設、とさらに多岐に渡る挑戦を続けている。

独学で培った音楽スタイルで世界へ。挑戦を続けるグラミー賞受賞アーティスト宅見将典の現在と未来

バンドマンとしての挫折

──1999年に3人組ロックバンドsiren(サイレン)を結成し、わずか2年でメジャーデビュー。大阪のインディーズ・バンドでは最速記録といわれ、鳴り物入りでのメジャー・レーベルとの契約だったそうですね。

宅見:はい。ドラマの挿入歌に採用されるなど順調だったのですが、バンドとしての方向性を見誤ったことでCDの売り上げも伸びず、大人たちに翻弄され、曲をかけないくらい自信が揺らぎました。2003年3月、24歳のときにバンドを脱退しました。

──そこから数々の著名アーティストに楽曲提供をするに至った経緯をお教えください。

宅見:sirenを脱退し、3ヶ月ほど経ってから就職活動をする中で、やはり自分には音楽しかないと思いました。バンド時代もライブよりレコーディングの方が好きだったので、誰かに楽曲を提供したり、プロデュースをするのはどうかと考え始めました。知り合いの紹介で音楽制作会社に入社し、ローカルテレビ局で流れるバースデーソングの編曲から始まり、アニメソングを多く手がけていました。数年が経った頃、EXILEへ「変わらないモノ」(2007)の楽曲提供が実現。超一流のボーカリストによる歌の言葉の力、言葉の乗せ方に気づかされ、次に登るべき山がはっきりと見えました。

グローバルな舞台でのサウンド作り

──Sly&Robbieのアルバム「One Pop Reggae」に参加し、グラミー賞を体験したことで「またここに戻ってきたい」と決意。LAと東京を行き来しながら現地の音楽業界と繋がり、ついに2023年にグラミー賞を受賞されましたね。受賞を振り返ってみて、どのようなお気持ちでしょうか。

宅見:当時を振り返ってみても、ノミネートを発表された時の瞬間が何より記憶に残っています。その扉を開くのが最初であり最も大変な難関だったので、思わず泣き叫んでいました。その後はただただ想像もできないような世界だったんです。もちろん受賞に向けてのプロモーションなど、とにかくできることは全力でし尽くしました。でも本当に全力だったので正直あまり記憶がないんです。受賞の瞬間にステージから名前を呼んでいただけた時には、現実かどうかも分からないといった状態でした。そこからまだ夢の中にいるような感覚です。

──それぐらいすごいことを達成されたということですよね。

宅見:12年間目標にしてきたことなので、僕自身の中では本当に大きな出来事でした。毎日考え続けていたことですし、このかけてきた時間を考えると、やっぱり数年で受け入れられるような出来事じゃないのかもしれません。

──12年間、本当に長い時間ですね。心が折れそうになることもありましたか?

宅見:たくさんありました。特に2020年には、コロナが猛威を振い始め、悲壮な決意で臨んだ4枚目のアルバムもノミネートされず、夢を追いかけることに疲れ始め、せっかく移住までしたのに「アメリカ生活は実を結んだんだろうか」と自問自答する日々にいました。そんなタイミングで、現在の事務所「フジパシフィックミュージック」に所属が決まり、これからの方向性を担当マネージャーと話し合う時間がありました。グラミー賞への夢をまだあきらめきれないことを伝え、思い切って「グラミー賞にエントリーする僕のソロアルバムを一緒に作ってくれませんか」と伝えると、「やろうよ! 夢があるじゃん」と即答してくれたんです。この彼のひと言に心から勇気づけられ、もう一度立ち上がろう、夢を目指して移住までしたアメリカ生活に意味を持たせよう。そんな思いで意を決して制作をはじめたのが通算5枚目のアルバム「Sakura」でした。

──そのアルバム「Sakura」でグラミー賞を受賞されたのですね。本作では、日本の伝統音楽のサウンドが使用されていますが、グローバルな舞台に向けてどのように音楽を作られたのでしょうか?

宅見:特にアメリカに向けたアプローチはかなり意識していました。今のアメリカの人たちって、軽い音は聞かないんです。なのでまず聞いてもらうには、特にヒップホップなど昨今のトレンドのビートであったりベースの帯域になっていないとダメだと考えました。そこで、ロサンゼルスに三年間住んで学んだトラックメイキングを活かして、ローエンドという超低音をブレンドすることにしたんです。

──和楽器とアメリカのビートをブレンドされたんですね。

宅見:ブレンド自体はみんなやっていることで、珍しいことではないんです。ただ僕は、その中でもキャッチーで、アメリカ人にとって日本の音楽といえばコレというようなシグニチャー的な作品にしたいと思っていました。それにまず必要なのは明確なメロディですよね。僕の楽曲はインストゥルメンタルですが、ほとんどの曲に歌えるテーマがあります。それを和楽器のきらびやかなサウンドで表現して、アメリカのビートとベースの帯域に混ぜるという方法を取りました。実際に過去に和楽器の世界の音楽で、こんなに低音が出ているアルバムはないんじゃないでしょうか。誰でも歌えるようなメロディ、日本特有の和楽器のサウンド、アメリカのビートの太さ、この3つのハーモニーで自分の思い描く曲を作ることができたと思います。

英会話から始まった無謀な挑戦

──先ほど12年間グラミー賞の受賞を目標にしていたとおっしゃっていましたが、音楽以外の面ではどのような努力をされていたのでしょうか?

宅見:とにかく英語でしたね。そもそも、最低十年はかかる目標だと見込んでいました。一年や二年で達成しようと焦っていたらきっと心が折れていたと思います。そして、長い目で見た時に一番大事なことはやはり言語ではないかと。一番最初に、自分が目標を追うためのベースを作る段階です。自分が耐えれなさそうな、我慢できない環境に身を置くとその夢をあきらめてしまうと思ったので、ロサンゼルスへの移住も含めて自分が心地よく進めるための準備に数年はかけました。自分が継続できるための努力です。

──今年4月に出版された著書「人脈ゼロ英語力ゼロ 無名のバンドマン、グラミー賞を獲る途方もない夢の叶え方」(KADOKAWA)でも、英語の習得や移住など具体的な戦略までかなり詳しく書かれている印象でした。

宅見:たまに言語は関係ないというのを聞きますが、僕はそれは違うんじゃないかと思っていたんです。音楽での世界最高峰のスキルがあれば英語も必要なかったのかもしれませんが、僕はそうではありませんでした。特にアメリカでは、友達になったら呼んでくれるような場も多くて。そこで喋れない・理解できない状態ではチームの一員にはなれないですよね。コミュニケーションはやっぱりとても大事だと思います。

──どうやってチームの一員になっていったのでしょうか。実際に宅見さんがされた工夫をお教えください。

宅見:最大の営業マンは自分なんだ、ということを常に意識しながら、覚えてもらう、思い出してもらうためにあらゆる手段を駆使しました。映画からヒントを得た二つの工夫を具体的にお話ししますね。まずは「プラダを着た悪魔」という映画で、アン・ハサウェイがパーティーに行ったとき、顧客リストを全部覚えて近寄ってきた人の名前を呼ぶんです。僕もそれに倣い、会った人の名前や楽器、音楽のジャンル、特徴など、カテゴリーを分けて200人ぐらいのリストをPDFにしてスマホに保存し、会ったときにこっそり見ながら相手の名前を言うことにしました。もう一つ、参考にしたのが「シンドラーのリスト」です。オスカー・シンドラーが、いろんな仕事を取るためにドイツ軍の将校のみんなに賄賂を渡しながら、一緒に写った写真を額縁に入れて送るというシーンがあり、「これってすごい!」とピンときて、僕はそれをデジタルで実践しました。会って一緒に写真を撮らせてもらったら名前を聞いて、Facebookでその日のうちにタグ付けして、メッセージも送る。大きなパーティーのときなどは1日100人以上タグ付けした日もありました。

独学で培った音楽スタイル

──音楽の道を目指し始めたのはいつ頃だったのでしょうか?

宅見:本当に最初のきっかけは小学校四年生の時でした。リコーダーが上手く吹けたのを見た先生に半ば強制的に吹奏楽部に入部させられたような形でしたね。それならドラムがしたかったんですが、なぜかトランペットになり最初はあまり乗り気ではありませんでした。でもその時に、ソロでメロディを奏でる楽器に触れたことがその後の人生を決めたと思います。今でも、僕の強みはメロディです。

──音楽を実際に作っている作業では、どのようなことを意識されているのでしょうか?

宅見:実は作っている時のことはあんまり覚えていないんです。違う自分になっているという感覚でしょうか。受賞曲の「Sakura」も制作過程のことはほとんど覚えていません。一方で、作っていない時の自分はリスナーであり、ある意味一番のファンなんです。つまり、作っている時の自分の音楽をもう一人の自分がフラットに聞いて、客観的に良いかどうか判断するという作業の繰り返しです。作っている最中は本当にどんなものが出来上がるか自分でも未知なんですが、でも、絶対にリスナーとしての自分が良いと思わない限り表には出さないです。この判断基準を一番大切にしていますし、きっとそれが世の中の人にも良いと思ってもらえるという自信はあります。

映画音楽の世界へ

──グラミー賞を受賞されたことで、一度大きな目標を達成されたかと思いますが、今後新たな目標などはありますか?

宅見:今後たくさん関わっていけると良いなと思っているのは、映画音楽です。映画音楽にはずっと興味があったんですが、30代はそれこそ英語を含めグラミー賞を目指すことに気づいたらほとんどの時間を使っていました。でも、受賞して(日本に)帰ってきたら、映画音楽を担当する機会をいただけました。その時に、初めて役者さんの動きに対して音楽を付けるという作業をしたんですが、これは今までにない感覚でしたね。シーンや役者さんの演技や表情、言葉のトーンに引っ張られるように、自分の音楽が予想もしない方向にすごく変わっていったんです。

──5月23日に公開する「ゴッドマザー ~コシノアヤコの生涯~」という映画でもサウンドトラックを担当されていますよね。

宅見:この映画では、すごく良いハーモニーを作り出せたと思っていて、本当に自信作になりました。パンフレットに、「クスッと笑ってほろり泣ける映画」といったコピーがたしか書いてあったと思います。そこで、泣けるけど楽しい音楽や、逆に楽しいシーンで悲しい音楽など変化球も投げてみたら、すごく映画とマッチしたんです。その時のシーンと相まっていろんな感情湧き起こるというのが、自分がアーティストとして作り出すインストゥルメンタル作品と全く違う世界ですよね。役者さんがメロディーであり主旋律であるというイメージでしょうか。自分のソロの音楽だと、セリフに合わせて音符の数を減らしてみるというような、相手に合わせて出方を変えるということはないですよね。役者さんに書かされているというような感覚でもあり、もちろん自分の作品なんですが、半分自分の作品でないような感覚です。違う自分を見つけてもらえる、そんなイメージの作曲法が僕はとても気に入っていて、素敵な仕事だと思っています。

──これからどんな映画の音楽を担当したいですか?

宅見:日本のみならず、世界中の映画の音楽ができたら素敵だなと思っています。映画音楽はオーケストレーションをかけたりとか、知識や経験がすごく問われるものでもありますし、同時に個性が活かされる側面もあります。今までの経験を活かしながら、自分のサウンドトラックとして個性が出るものを作れるように、力を入れていきたいです。

縁の下の力持ちとしての音楽活動

──今年2月に、グラミー賞を目指すクリエイターや音楽ビジネスのためのオンラインプラットフォームであるG-ACADEMYを設立されましたかと思います。やはり後進の育成というのも意識されているのでしょうか?

宅見:そうですね。年齢的にももうすぐ50歳になりますし、社会貢献でもあり、次世代にバトンを渡すタイミングなってきているのではと考えています。グラミー賞受賞後に、著名な方々を含めたくさんの方が話を聞かせてほしいと声をかけてくださったのもありました。グローバルに活躍と一言で言っても、日本とアメリカの現実が乖離している部分もあったりと、なかなか具体的な方法が見えないですよね。グラミー賞をそもそも目指せるものだとも思わないと思います。その道のりを全て自分ひとりでやってきたからこそ培ったノウハウは僕しか知り得ないですし、伝えていくべきことなんじゃないかと思っています。

──日本の音楽がグローバルに進出していくきっかけになるかもしれないですよね。

宅見:そうなれば良いと思います。何より、多くの若い方々が世界を意識するようになれば良いなと。やっぱりグローバルに活躍するのを目指す場合、インディーズも含めてアワードは避けて通れないと思います。なので、その中でも世界最高峰の音楽アワードであるグラミー賞自体にまずは触れてほしいんです。現地でなくても放送でも良いんです。音楽人として、目の当たりにすることで明らかに変わるものがあるはずです。G-ACADEMYでは、音楽的な講義だけではなく、エントリー方法など具体的な戦略までお伝えしようと思っています。試行錯誤しながらではありますが、客観的な視点からも、海外を目指している人にとって必要なサービスなのではと思い作ろうと決めました。

──グラミー賞を受賞された後は、やはり活動の幅は広まったのでしょうか?

宅見:グラミー賞を受賞すると海外のアーティストにも名前を覚えてもらい、コラボレーションなどのお声がけをいただくことが増えました。今もある海外のアーティスト達と3人組のプロジェクトが進行中です。自分が必ずしも作曲しておらずプレイヤーとしての参加もあるのですが、これまでと一味違った、肩の力を抜いた形でのコラボレーションが今はとても楽しいと感じます。

──映画音楽やコラボレーションなど、自分主導ではない形での音楽にも携わられているんですね。

宅見:これまでは自分のことばかりをやってきていたので、今までしてこなかった活動にも取り組んでいきたいと考えています。アーティストのプロデュースもその一つです。実はちょうど、5月1日にデビューした「ココラシカ」という10代の3人組バンドのデビュー曲などをプロデュースさせていただきました。まだ10代なのにクオリティーの本当に高い楽曲を自分たちで作る、シティポップ風の素敵なバンドです。もともと僕自身がバンドをしていたので、そういうアーティスト経験を基に今後はトレンドの音楽にプロデューサーとしても関わっていきたいです。自分の年齢もあり、縁の下の力持ちのような方向にも少しずつシフトしていければ良いと思っています。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載