人々が必要とし、喜ぶものを作ることだけ考えていた〜自伝『岩は、動く。』発売記念 ぴあ創業者 矢内廣氏 インタビュー【前半】

ぴあ創業者の矢内廣氏が、創業50周年を機に初の自伝『岩は、動く。』を昨年末に発売した。自伝では生い立ちから情報誌『ぴあ』の創刊、「チケットぴあ」のスタート、幾度と経験した経営危機や発明のエピソード、そして今日までぴあを支えた人たちへの感謝の気持ちなどが率直に語られている。

今回は自伝『岩は、動く。』の発売を記念して、「Musicman’s RELAY」へのご出演から約21年を経て矢内氏にインタビューを敢行。前回の取材時に伺うことができなかったことや、この21年間にぴあに起こった出来事などについて語って頂いた。

(インタビュアー:屋代卓也、榎本幹朗 取材日:2023年2月17日)

「なにを作りたいのか」が最優先だったぴあ創業期

──就職をせずに「ぴあ」という事業を起こされたとき、成功への強い確信があったのか、それともなかったのか、そのどちらだったんですか?

矢内:いわゆる事業戦略と言えるものはなかったですし、事業計画と言えるようなものも何もありませんでした。ただ、なんとなく自信めいたものはあったので「とにかくやってみよう」と思ったというのが、一番正直なところだと思います。

──明確な道筋が見えていたわけではなく、まずは「やってみよう」と。

矢内:そうですね。失敗を全く考えていなかったと思いますし、だからといって上手くいくと強く確信していたわけでもなかったと思います。まずは目の前の「なにを作りたいのか」が最優先で、人々が必要とし、喜ぶものを作ることだけ考えていました。

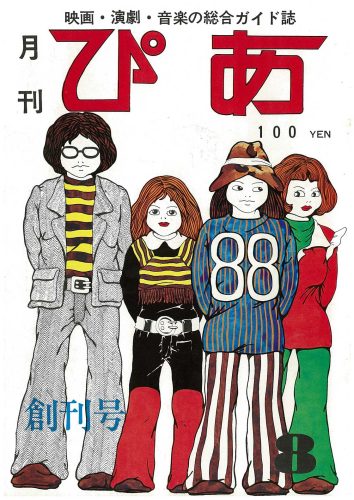

『ぴあ』創刊号表紙

──私は『ぴあ』創刊の日から知っている世代ですが、私たちの世代にとって当時『ぴあ』から文化の匂いを嗅ぎ取っていたと言いますか、他の媒体とは全く違うものだと受け止めていましたし、なんの縁もゆかりもないのに勝手に自分たちの仲間のような感覚を持って接していました。

矢内:『ぴあ』には会員証はありませんが、会員感覚やコミュニティ意識みたいなものを読者同士がなんとなく感じていたという部分はあるでしょうね。

──『ぴあ』はその後、先駆者的なことをいろいろされていると思います。例えば『ぴあ』の「はみだしYOUとPIA」(註:『ぴあ』に掲載された短文の読者投稿欄)なんて、今から考えるとツイッターの走りみたいな雰囲気だったと思いますし、矢内さんがなさってきた仕事は常に時代の先駆けになっていると感じます。

矢内:自分で求めたわけでも、それを探していたわけでもないんですよね。自分たちにとってこれは必要だけれども、今はそういう状況にない。では、「どうしたら自分たちのニーズを満たすことができるのだろうか?」ということを突き詰めていったら、これまでになかったものが次々と生まれてきたということだと思います。

──大変シンプルな考え方ですね。もちろん同時代に同じようなことを考えていた方はいらっしゃったかもしれませんが、それを実行してみせて、かつ継続し、ここまでの規模にしたというのは、やはりすごい事だと思います。

矢内:ホリプロの堀(義貴)さんが、ぴあ50周年の感謝イベントに来てくれたときに「矢内さん、これ珍しいケースだよね」って言うわけですよ。「なにがですか?」と聞いたら「だって創業者が創業してから50年経ってまだ社長でいて、創業祭イベントをやるなんて普通ないですよね」って(笑)。

──確かにそうですね(笑)。

矢内:堀さんは親父さんから引き継いだ事業だからという話の流れでしたが、そう言われれば確かにそうかもしれないなと(笑)。

──矢内さんは目標に向かってシンプルに進んでいたら、協力してくれたり理解してくれたりする人たちが現れて、事業がどんどん大きくなっていったわけですね。

矢内:そういう人たちとの出会いは本当に大きかったですよね。

──もし、同じことをやったとしても、矢内さんじゃなかったらやっぱり上手くいってないんだろうなと。人を惹きつけて引っ張っていける人間的な魅力があったからこそ、ここにいらっしゃると思います。

矢内:自分ではよくわかりませんけどね(笑)。単純に自分にとって必要なものを突き詰めてやっていこうと思っただけなんです。もちろん、お金があれば他にもやり方は色々あったのかもしれないですが、お金もなかったですし(笑)、自分たちでやれることといったら範囲が狭いわけですよ。ですから、その中でなにができるかということはいつも考えていましたね。

『ぴあ』紙面で募集した配本部隊

──1976年の秋ぐらいまで取り次ぎを通さず、10万部もの『ぴあ』を自分たちで書店へお運びになっていたそうですね。

矢内:10万部は最後のほうですけどね。最初はたった2,000部から始まっているわけですから。

──配本は何名で行っていたんですか?

矢内:最後の頃は何十人かいましたね。それはみんな『ぴあ』紙面で募集した人たちなんですが、「『ぴあ』を書店に配本するにあたって、みなさんの協力を得たい」と。それも「車、ライトバンなどを持っている人を募集します」のような内容でした(笑)。

──車は持ち込みなんですか。

矢内:そうです。だから「親父のライトバン借りてきました」とか、そういう人がたくさん集まってくれたんです(笑)。それって今になって考えてみたら相当無茶ですよね。当時、僕は「これで事故を起こされたら、もう会社はおしまいだな」といつも思っていました。でも、そうやって集まってくれた人たちが、本当によくやってくれたんです。

──ルートの指示等は矢内さんがされて?

矢内:ええ。2人1組で車に乗ってもらって、車に『ぴあ』を積んで、「あなたのコースはこういうコースです」と各チームに配本表を配るんです。その配本表には書店の名前と電話番号が書いてあり、「前月号は何部納品していて、今月もし売り切っていたら何部増やしてくれ」と指示をして、それでみんな出かけるわけです。そうすると配達中に配本表に入ってない書店を見つけたりするんですよね。そうしたら彼らは車を停めて「『ぴあ』という雑誌を置いてもらえませんか?」と営業して、最初は10軒回って1軒置いてくれるかどうかぐらいの確率でしたが、その確率が段々と上がってくるんです。そういう協力まで彼らはやってくれました。

──ファンが集まって『ぴあ』を広げようみたいな感じだったんですね。お手伝いする方というのがそもそも『ぴあ』のファンで、本屋さんに行ってそれを広めてくれると。

矢内:自分たちも取り扱い書店を拡大したいと、積極的に動いてくれました。もちろんアルバイト代やガソリン代はお支払いしましたが、自分たちでいろいろ考えて動いてくれたんですよね。その後、取次経由になることが決まって、それまで一生懸命やってくれた人たちをみんな招待して感謝の会をやったんです。そこで「みなさんのおかげで取次経由までこぎつけることができました。本当にありがとうございます」とお礼を言ったら、みなさんが「こちらこそ、ありがとうございます」って涙ぐんでいる人もいてね。お礼を言いたいのはこちらの方なのに・・・そのとき配本してくれた中に、今でも付き合いがある人もいます。

──50年前からの付き合いになるんですね。

矢内:その人は毎年、年賀状をくれて、こちらも返してね。横浜のぴあアリーナMMでの感謝イベントにも招待したら、喜んで来てくれて「もう定年して第2の人生に入っています」と話をしてくれました(笑)。今でも当時配本をしてくれた人とのつながりがまだ残っているんですから、人生って本当に面白いですね(笑)。

──配本メンバーの解散式の日、もっと配本したいと思っていた方もいらっしゃったのかもしれないですね。

矢内:そうですね、結構みんな楽しかったのかもしれない。書店の人もわりと『ぴあ』に対しては優しかったんですよね。精算と納品自体は5分もあれば済んでしまうんですが「せっかく来たんだから」と言ってお茶を出してくれたりね。「いや、そんな暇はありません」と言いながら、いただいて(笑)。書店の人たちも若い連中がそうやって来るのを温かく迎えてくれていたんです。

──その方々は『ぴあ』のファンクラブのメンバーでもあり営業サポーターでもあるということですよね。いわゆる自分の推しのアーティストやアイドルがビッグになっていく姿を見て喜ぶというのと同じ感覚で『ぴあ』を推してくれたんじゃないでしょうか。

矢内:そうなんですかね(笑)。あと最初に『ぴあ』を置いてくれた89軒の書店さんをお招きして感謝の会をやったんです。『ぴあ』が取次経由になるときに「これも最初に置いてくれたみなさんがいてくれたからです」という感謝のイベントをやりたいと、紀伊國屋書店の田辺(茂一)さんのところにお願いに行ったらすごく喜んでくれて「出版界広しといえど、書店に感謝の会をしたいなんて言う出版社はない」と言ってくださってね。それで「俺が全部取り仕切る」「感謝の会をやるんだったら、場所だな」なんて言って、田辺さんが毎年新年会をやっていた銀座の万安楼という料亭を押さえてね(笑)。挙げ句の果てに「あそこでやるんだからやっぱり芸者がいるな」と言い始めて(笑)。

──(笑)。

矢内:「芸者さんには会ったことがありません」と伝えたら「任せろ」ってあちこちに電話して「芸者の人数が足らないな。じゃあ残りは銀座のクラブから女性を連れていくから心配するな」と言われて「全てお任せします」と(笑)。

──(笑)。田辺さんとはおいくつぐらい年齢差があったんですか?

矢内:僕より45歳も年上です。当時の田辺さんは70歳くらいということですね。

──でもそうやって、明らかに年齢を超えて友だち付き合いのようにしてもらえるというのが矢内さんの人徳ですよね。

矢内:ありがたい話ですよね。

──そこからしても『ぴあ』って特殊な雑誌ですね。

矢内:出版業界の人に「矢内さんの要望に応えてくれる人って、田辺さんと中村(義治)さんの2人しかいないよ。その2人にいきなりピンポイントで会ったというのは奇跡的だ」と言われました。

物流の世界を情報流通の世界に変えた「チケットぴあ」

──その後、『ぴあ』は全国展開し、その結果として「チケットぴあ」に結びついていきますが、いままでの経営者人生のなかでどの時期が一番労力を必要としたんでしょうか?

チケットぴあ記者会見

矢内:労力の差を比較することは難しいですけど、それはやっぱり『ぴあ』を立ち上げるときは結構な労力があったと思います。でも、あとから思えばという話でね、当時は労力が必要で大変だとかということは全然感じていないんです。

──考えたらやらないですよね。

矢内:やらないです。だから『ぴあ』のときもそうでしたし、「チケットぴあ」のときは雑誌で築いてきた経済基盤もそれなりにありましたが、まだまだ小さい会社でしたから「そんなに危険を冒してまでやる必要はないじゃないか」という反対論が周りにいっぱいありました。

──それは社内で反対があったんですか?

矢内:社内もそうですし、銀行もそうですしね。だからそこを突破していくというのはなかなか労力が必要だったと思います。

──「余計なことをしないで欲しい」と。

矢内:簡単に言えば、「うまくいくかどうかわからないものにお金をつぎ込むことはないじゃないか」ということですよね。

──システムへの投資となると規模は全然違いますし、しかも出版から始められているのでシステムに関しては素人な状態では普通は「やめとくか」となりますよね。

矢内:普通はそうですね。でも、絶対そういうものが求められているし、そこに一番近いところにいるのは我々だという風に思っていましたから。

──チケットを買いにわざわざ銀座に行かないといけないとか、今の人たちは考えられないと思います。1973年にローリングストーンズが初来日することになって、私は渋谷西口のバスターミナルにあったプレイガイドに2日間並ばされた挙句、何十メートルか先で売り切れたんですよね(笑)。結局、日本公演そのものがなくなってしまいましたが、「どうしてこんな目に遭わないといけないんだ」と思っていました。その挙げ句に風邪をひいて高熱を出して(笑)。

矢内:(笑)。ウドーさんのところに直接並んだ人の話とかね、いろいろあとから聞きました。

──そして、「チケットぴあ」が始まったときに「ぴあはすごい発展の仕方をした」と思ったんですが、その時は達成感みたいなものはありましたか?

矢内:あまりそういう風には思わないんですよね。「チケットぴあ」によって便利になることでまずユーザーが喜んでくれて、興行元もチケットの売り残しとかがなくなったと喜んでくれて、悪い話は何もないなと思っていましたし、興行の全体のパイも大きくなっていくんだろうなと思っていました。

もともとチケット事業に入っていくきっかけは、当時、電話回線を通して自分が欲しいものをオーダーすると、自分のテレビ画面に回答が映るという実験をやったというニュースを見たことで、「これからはそういう時代に入るんだな」と思ったと同時に、ひょっとしたら『ぴあ』が必要でなくなってしまう時代になるかもしれないとも思ったんですよ。

そうこうしているうちに郵政省と電電公社が共同開発して、同じような仕組みを実証実験するというニュースが入って来て、その実証実験に参加したんですが「これってチケットも売れちゃうよね」と。

──やはり人々の不便を解消したいというのが一番の動機だったんですね。結果として売る側も買う側も、それを商売としている側もみんなハッピーになるというか、結局ぴあの商売ってそのスタンスはずっと変わらないですよね。

矢内:そうですね。そういう意味で言えば、「チケットぴあ」のビジネスモデルというのは、物流の世界を情報流通の世界に変えたということなんです。

▼後半はこちらから!

人々が必要とし、喜ぶものを作ることだけ考えていた〜自伝『岩は、動く。』発売記念 ぴあ創業者 矢内廣氏 インタビュー【後半】

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載