【後半】身体を突き動かす「格好良い音」を追い求めて 日本屈指のマスタリング / カッティング・エンジニア 小鐵 徹(JVCマスタリングセンター)インタビュー

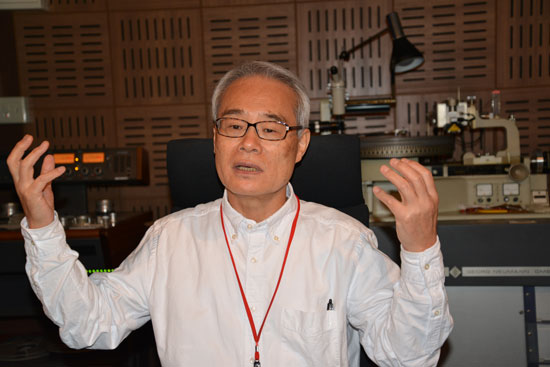

「日本のマスタリングの父」と呼ばれ、72才の現在も日本屈指のマスタリング・エンジニア/カッティング・エンジニアとして大活躍されている小鐵 徹さん。CDやアナログレコードのクレジットでその名前を見ている人も多いはずだ。もはやブランドとも言える「小鐵 徹」の刻印は、良い音の保証マークである。今回は巨匠・小鐵 徹さんにご自身のキャリアからマスタリング/カッティングに対する信念までじっくり伺った。

▼インタビュー前半はこちらから!

【前半】身体を突き動かす「格好良い音」を追い求めて

日本屈指のマスタリング / カッティング・エンジニア 小鐵 徹(JVCマスタリングセンター)インタビュー

自分の中にたくさんの引き出しを用意する

——カッティングの作業について具体的にご説明願えますか?

小鐵:カッティングと言いましても、CDと同じく、まずはマスタリングします。マスタリングについて、僕は「お化粧」と言っていますが、素材が持ち込まれて、それを聴いて「薄化粧かな?」「濃い化粧のほうが良いかな?」「この楽曲ならスッピンの方が良いんじゃないかな?」という判断をするんです。マスタリングと言っても、何でもかんでも化粧をするわけではないんです。色付けせず、フラットで行こうと思う楽曲もありますから、その辺りの見極めは、個人の引き出しに依ることが大きいと思います。

僕は音楽って基本的にファッションだと思っているんです。服、ヘアースタイル、お化粧と同じ。ファッションで一番大事なものってなんだと思いますか? 要は「格好良い」ことですよ。服を見て「お!格好良い!」って。人間の原始的な叫びですよね。音楽だって同じで、「お!格好良い!」って思わせる、ニュアンスやセンテンスを織り込むのがマスタリング・エンジニアです。その楽曲を一番活かすというところでね。

——なるほど。

小鐵:お客さんがココに座って、僕が後ろから見て、「素材をこうした方が良いかなあ」って案が浮かぶでしょう? 案は一つしか浮かばないこともあるし、いくつも浮かぶことだってある。そうすると一つの素材に対して、A,B,Cと複数のパターンが出てきます。お客さんには、まずフラットを聴いてもらって、A、B、Cを聴いてもらう。そしてお客さんは「Bがいいけど、もっとこうして欲しいです」とか色々と言い出すんですよ。そうしたらBをベースにB’、B”…を作って出す。そうするとお客さんは「B”がいいですね。でも欲を言えば…」とまた言い出す(笑)。で、B”からB”−1,B”−2,B”−3を作る。そうやって最終的に詰めていく。これが僕のマスタリングのスタイルなんですよね。それはCDもアナログも同じです。

——お客さんと音を細かく詰めていくと。

小鐵:ここにミュージシャンが来て、マスタリングに立ち合うでしょう。彼らが気に入ったものが出たときって、やっぱり体が動いているんです。「格好良い」というのは「ノる」んですよね。身体が動く。ところが格好良くない、気に入らないものだと…後ろから見ていると分かるんですよ(笑)。

僕なんかはお客さんが望んでいることを察知しようと「一を聞いて十を知る」みたいな感じでお客さんを見ています。察知したことを引き出すために、誘導尋問的なこともしますし、特に初めてのお客さんの場合はそうです。お互いかしこまっている状態の中で、何を欲しているか探り出すためにね。

——先ほどA、B、Cと選択肢を出すとおっしゃっていましたが、ご自分の中で「これが良い」というものはあるんですよね? そのときに思っているものと違ったものを選ばれたときはどうされるんですか?

小鐵:これは大事なことなんですが、マスタリングというのは自分の趣味嗜好でやっているんではないんですよ。あくまで主体はお客さん。そのアーティストが一番好んでいる音は何かを見つけてあげなければいけない。だからお客さんが、「僕が良い」と思ったものと反対のものを選んだとしても、その良さを分からなければいけない。自分が出す選択肢全ての良さが分からなければいけないんですよ。

——それができるというのは引き出しが多いということですよね。

小鐵:はい。それも時間がかかってはいけない。人間の集中力なんて、それほど長く持たないですから、お客さんの要望というのを瞬時に出してあげなきゃダメなんですよ。例えると同時通訳に近い感覚です。そのためにたくさんの引き出しを用意しておかなければならないんです。そうしないと瞬時に出せない。こういうことって教えられないんですよね。引き出しは自分で作るしかないんです。

——小鐵さんはどうやってその引き出しを作っていったんですか?

小鐵:横浜時代の若い頃というのはポップス、クラシック、純邦楽と色んなテクニカルが、廊下に置いてあったんですよ。そこから、自分がその日やる仕事を持って行くんですが、僕はドン臭いタイプだから、要領の良い奴に面白いテクニカルを持って行かれちゃうわけです。僕が取りに行ったときには、クラシックだの純邦楽だのタイムの長いものだのばっかりで、そのときは「どいつもこいつも手が早いなあ」と思ったもんですが、色んなジャンルを雑食することができて、とても良い勉強になりました。そうすると、どんなジャンルが来ても引き出しがあるから、すぐ対応出来るわけです。色んなことが苦もなくできる。そこで力が培われたんだなと思います。

根気と集中力を要するカッティング作業

——マスタリングが終わったら次はカッティングですね。

小鐵:アナログレコードの場合は、現状やり方が二つあります。一つ目は「CD化するときにマスタリングは済んでいるので、そのまま」というパターン。もう一つは「CDとアナログは別物だから、アナログは別のマスタリングをして欲しい」と。そういう場合はCDをマスタリングするときに使った素材を持ち込んできますから、1曲ずつ化粧していく。前者は、そのままテストカットして聴いてみて、微調整した方がいいと感じたものについてはする。要するにアナログレコード用のお化粧ですよね。

前者にしろ後者にしろ、マスターを作る。それを素材にするんですけど、レコードっていうのは内周と外周で規格が決まっているんですね。10分だろうが20分だろうがその中に入れなければならない。そうしないとサイズオーバーしてしまう。もっと厳密に言うと、楽曲に含まれる低い方の音、LOW成分がどの程度入っているのかで違ってくるんです。要するにキックとベースがドンドン入っているのか、あるいはギターやピアノの弾き語り程度の音なのか。それによって同じ15分の曲でも、入るレベルがずいぶん変わってきてしまうんです。ロックみたいにキックやベースがドンドンあるものは、頭から最後まで鳴りっぱなしでしょう? クラシックだとタイムが長くても何故レベルが入るかというと、ピアニッシモとフォルテシモが結構あるので、ピアニッシモのところで溝を細めて、ピッチをツメて、そこで稼ぐことができるからなんですね。

——アナログレコードの場合、内周と外周の音が全然違いますよね?

小鐵:ええ。例えば10Khzという単信号があるでしょう? それを同じ条件で外周と内周に切るじゃないですか。そうすると内周のほうが3dbくらい落ちます。あと、1秒間に針が走る距離というのは、外周のが長くて内周は短いですから、1曲の中の同じフレーズでも、長い距離でカッティングするときと、短い距離でカッティングするときが出てくるんです。長いと音は綺麗だけど、短いと音は濁るし、歪みの成分も入ってくる。

ですから本当に良い音でお客さんに聴いて欲しいというときには、1曲目に持ってくる方がいいわけです。「A面かB面か」よりも「何曲目か」が重要なんですよね。でもアーティストの方というのはアルバムでも起承転結的なところを考えますよね。ストーリーがあるから、そういうわけにもいかないでしょう?ですから 我々が一番困るのは、「外周から少しずつ始まって、内周で盛り上がる」構成。ましてや内周で女性ボーカルが声を張り上げるなんて(笑)。あれはカッティング泣かせですね。

——カッティングって全て手動で行うんですか?

小鐵:手動です。

——それは大変な作業ですね。

小鐵:キツいんですよ(笑)。僕のカッティング・マシンはVMS70という形ですけど、VMS80というのがあって、それは1980年代にNeumannが開発したもので、全てコンピューター制御ですごく精巧にやってくれます。僕が使っているVMS70は世界中に流通しているスタンダードなものなんですが、コンピューター制御ではあるんですが、コンピューターの精度があまり良くないんです。それをカバーするために、溝を細めたり、ピッチを詰めたりと手動での作業が必要になってくる。それは音を聴きながら、メーターを見ながらです。これは長年の勘が要ります。

——しかもリアルタイムでやらなきゃいけないわけですよね?

小鐵:そう。ちょっとしくじったら、もう溝が「クチャ」っとなりますからね。そうしたら最初からやり直さなけりゃいけない。だから、皆やりたがらないんですよね。長年の勘で、溝の太さや、ピッチを決めたら、今度はテストカットして顕微鏡で見なければ、正確なところはわからないわけです。そこでようやく「これで行こう」となる。

曲単位でやるのと、曲の一部、つまりピアニッシモもあればフォルテッシモもあるわけでしょう? そこに関しても「何分何秒からこういうピッチでこういう溝でやろう」と決めます。極力高いレベルで入れたいがために、そういうことをやるんですが、我々はそれを「仕込み」と呼んでいます。去年の年末に、キングレコードさんからベルウッドレーベルの10タイトルが出たんですが、その中にあがた森魚さんの27分の曲があったんですよ。それを「どうやってやろう?」と「仕込み」するんですが、「仕込み」だけでどのくらい時間がかかったと思います? 7時間かかっているんですよ。それでようやく「このレベルで入る」というのが分かる。

——本当に根気のいる作業ですね…。

小鐵:「何分何秒からこういうピッチでこういう溝でやろう」と手書きで書いたシートを見ながら作業するんですが、そうやって長時間のものでも、少しでもレベルを上げようと頑張っているわけです。

でも簡単にやる方法もあるんですよ。例えば、最初からレベル1、2下げれば良いんです。そうすれば簡単ですし、NGではないんです。でも「どっちの方がお客さんは喜びますか?」と、そういう世界なんです。だからマスタリング・エンジニアは音に対する資質や根性みたいなものが問われますし、カッティングの重要性を理解しているお客さんはカッティングを大事にしてくれます。

命を賭けて取り組んだサザンオールスターズの仕事

——これまで数多くの有名アーティストを手がけてこられたと思うのですが、印象に残っているエピソードなどはありますか?

小鐵:基本的に僕はビッグバンドとかフュージョンが好きなんですよ。で、フュージョンのテイストが入っているアーティストの中で、昔から好きなのが山下達郎さんなんです。山下達郎さんにも、まだマスタリングのことをよくご存じない若い時代があって、その当時、山下さんはひょっこり1人で横浜工場に来られたんですよ。それで入ってくるなり「小鐵さん!いつもの感じで作業をやって!」なんて言って、私の作業をずっと見ているんです。これには驚きましたよ。以来3〜40年の付き合いになります。

——山下達郎さんはアナログにもデジタルにもこだわる方ですよね。

小鐵:あと人間として非常に感化されたのは井上陽水さんでしょうか。井上陽水さんもずっとやらせてもらっています。僕が若いころ、彼の仕事ぶりを見ていて思ったのは「ああ、こういう人間になりたいなあ」ってこと。「一流の人間。一流の仕事」という言葉が浮かびましたね。人間の方が先で、仕事の方が後に来ているんです。一流の仕事をする人が一流の人間かというと、そうじゃない場合もある。だけど一流の人、素晴らしい人というのは、ほぼ間違いなく良い仕事をする。だから人間というのが先なんですよ。まず人ありき。そういうことを思わせてくれた人ですね。

——桑田佳祐さんはどうですか?

小鐵:桑田さんも何度か立ち会われましたね。横浜工場に1人でいらっしゃったこともあります。僕としては若気の至りだと思っているんですが、サザンには面白いエピソードがあります。サザンも昔から好きで、アナログレコード時代からやらせてもらっているんですが、あるときサザンがCDのマスタリングを海外でやっていることを知ったんです。ビクターには「FLAIR(フレアー)」と横浜、国内に2ヶ所もマスタリングスタジオがあるのに「なぜ余所でやるんだ?」と良い気持ちがしなかったんですね。

結局、当時一世を風靡していたボブ・ラディックにマスタリングを頼むことになったんですが、当時のディレクターの松元さんが横浜にいらっしゃる度に「上司に話して、マスタリング費用はタダで良いという了承を得ましたので、CDのマスタリングをするチャンスを与えてくれませんか? テストという形で良いので」と何度も言っていたんです。あまりにしつこかったからか「すぐやって欲しい」と言われました。

——「タダ」という言葉は、言いたくなかったんじゃないですか?

小鐵:それが、松元さんは「マスタリング費用は正規の額で請求して下さい。ただし小鐵さんのを採用するとは限りませんよ」と言ってくれたんです。ボブ・ラディックと私のを皆で聴き比べて、良いほうを採用すると。それで、第1回戦をやって、運良く勝てたんです。「これで好きなサザンをやらせてもらえるなあ」と思ったら。第2回戦が来た(笑)。

——また勝負になったんですか(笑)。

小鐵:相手は「ステファン・マーカッセンです」と言うんですよ。ローリング・ストーンズなんかもやっているハリウッドのステファン・マーカッセン・スタジオの。で、2回戦にも運良く勝てたんです。同僚には「一度や二度はまぐれがある」って言われましたけどね。で、「今度こそサザンがやれる」と思ったら、3回目が来た(笑)。今度の対戦相手はダグ・サックス。当時、我々マスタリング・エンジニアにとっては天上人か神様かという感じの人ですよ。

当時は忙しくて、その作業に取りかかれたのは夜の11時頃からだったんです。もう恐怖ですよ。「相手はあのダグ・サックスか。とても勝てっこないよな…」と。それですごく集中していたんでしょうね。夜中の2時頃、電気がショートするような「バチッ!」って音がして、目の中を稲妻のような白い閃光が走った瞬間、耳が全く聞こえない、目が見えない状態になっちゃったんです。いきなりそんな状態になったのでパニックに陥って、一瞬、自殺を考えました。「聞こえない。見えない。もう仕事が出来ない」って思ったんでしょうね。でも、少しの間で正気に戻って「もうジタバタしてもしょうがない」とその場で休んでいたら、1時間ほどした頃に、スーッと耳が聞こえるようになり、目も見えるようになりました。それでちょっと落ち着いて「結局自分の能力以上のことはできない。今の自分の力の中でベストを尽くせばいいんだ」って自分に言い聞かせて、作業を再開しました。

「こんな最高の場所はない」生涯現役を目指して

——それにしてもすごい話ですよね…天下の小鐵さんでも恐怖に捕らわれることがあるんですね。

小鐵:やっぱり相手がダグ・サックスということもあるし、でも「勝ちたい」という気持ちもある。しかも負けたら依頼はもう来ないでしょうから…やっぱり怖いですよね。

——厳しい仕事ですよね。

小鐵:毎朝8時に横浜工場からスタジオに定期のメール便が出るんですよ。だからその時間までには、ロッカーに「シブサン3/4」を入れておかなければならない。時間にも限りがあった。そういうことが複雑に絡み合って、極度の集中と緊張でパンクしちゃったんでしょうね。

——頭の中が一時的にショートしたと。

小鐵:それでようやくできて、ロッカーに出しに行くでしょう? それまでは室内にいるから、外のことは分かりませんよ。廊下に出てみたら、白々と夜が明けている。もうドラマですよ。何とか間に合ったって。結局これも勝ったんです。その時「僕は一瞬かも知れないが命を賭けて仕事をした。だけどダグ・サックスはそうじゃなかったのではないか? だから僕は勝てた」そう思いました。

上の人間は、若くて力もないのに突飛なことをすると思っていたでしょうね。上司には「小鐵君は絵に描いた餅のようなことばかり言う」と言われていました。でも、札幌のクラーク博士も「少年よ大志を抱け」と言ったじゃないですか? 大きな餅を描けってことですよ。絵に描いた餅を念頭に置いて頑張るから、そのうち本当の餅ができ上がる。僕はそう思っていました。

——そういう考え方が「生涯現役」に繋がるのかもしれませんね。

小鐵:「生涯現役」は好きな言葉であり、夢ですね。できたらそうしたいと思っています。

——しかし衝撃的な話ですよね。エンジニア生活でそんなことって、そうそうはないでしょう?

小鐵:この仕事で「死のう」なんて思ったのは、後にも先にもあのときだけですね。時々若い人の中に「この人になら話してもいいかな」っていう人がいるでしょう? こういう話っていうのは誰にでも話して良いようなもんじゃないから。まあ元気付けとか、発破を掛ける意味で「自分なりの武勇伝を一つや二つを作るくらいの気持ちで仕事をした方がいいよ」と言っています。

学校を出たときは二十代で社会経験もなく、仕事の「シ」の字も知らない。二十代、三十代の20年間で、ようやく分かるくらいです。その間は、とにかくガムシャラにやったほうが良いですよ。カッティングは地道な作業の連続ですし、楽じゃない。ところが、人間どうしても楽な方に行く。だから皆やりたがらない。でも、二十代、三十代は楽な方に行かないほうが良いです。キツい方に行って、ガムシャラにやれば、実になる。それが、後々エラい差となって出てくるんですよ。で、そうなったらもう誰も追いつけない。人生とはそういうものなんですよ。

——小鐵さんくらいの実力と知名度があったら、普通は独立すると思うんですが、小鐵さんはビクター一筋ですよね。

小鐵:実は僕フリーなんですよ。ビクターは57歳のときに手を挙げたんです。横浜工場時代ですね。で、それ以来はフリーですね。一応身分的には、ビクターの嘱託という形になっていますが、1年契約なんです。

——ビクターJVCのスタジオって、どこのクライアントでも来られるスタジオですからね。社内スタジオじゃなく。

小鐵:我々の仕事というのは、機材、ハコとすごく資金が要りますから、とてもじゃないができないですよ。ディレクターなら事務所があればいいのかもしれませんが、僕にはそんなに資金がなかったし、かと言っていつまでも正社員ではいたくなかった。それで、どういう形態がベストかなと考えた結果なんです。だから今はここを「使わせてもらっている」という感覚です。契約書的には「会社はこのスタジオをあなたにお貸しします。営業活動は自分でして下さい。その年の水揚げに応じて年俸を決めます」となっています。

——好きな仕事を最高の環境でやれる場がビクターから提供されているわけですね。

小鐵:ありがたいことに。最低でも80まではこの仕事をやりたいと思っているんです。聖路加国際病院の名誉院長で、つい最近104歳になられた日野原先生みたいに仕事ができたら最高だと思っています。

——その情熱が維持できるのは本当にすごいと思います。

小鐵:基本的には好きだからなんでしょうね。だから長くやりたいという気持ちが強いんです。しかもここにいるだけで、最先端の音楽が入ってくるんですよね。都内に出て、自分で情報を集めようと思ったら大変ですよ。こんな最高の場所はないですよ。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載