第161回 サイデラ・パラディソ C.E.O. ミュージシャン / エンジニア オノ セイゲン氏【後半】

今回の「Musicman’s RELAY」は靑野浩史さんのご紹介でサイデラ・パラディソ C.E.O.でミュージシャン / エンジニア オノ セイゲンさんのご登場です。音響ハウスでキャリアをスタートし、たった2年でフリーになったオノさんは坂本龍一や清水靖晃、渡辺香津美、近藤等則、あるいはアート・リンゼイ、ジョン・ゾーン、ビル・ラズウェルといった日米の最精鋭アーティストたちの作品を次々に手掛けていきます。また、SACDやDSDレコーディング / マスタリング、高音質配信、DSDストリーミングなど、企画開発当初から関わるなど、同業者やクライアントからの信頼も厚いオノさん。加えて、84年にJVCよりアーティストデビューされてからは、「コム デ ギャルソン」のパリコレの音楽や、Seigen Ono Ensembleを率いて2年連続出演した「モントルー・ジャズ・フェスティバル」、またニューヨークやブラジルのアーティストたちとの交流など、アーティストとしてもご活躍されています。今回は「オノ セイゲン」という希有な存在を作り上げたキャリアから、今ご自身が手掛ける新しい技術までお話を伺いました。

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)

▼前半はこちらから!

第161回 サイデラ・パラディソ C.E.O. ミュージシャン / エンジニア オノ セイゲン氏【前半】

「誰も、まだ聴いたことがない音楽を使いたい」「洋服がきれいに見えるような音楽を」コム デ ギャルソンとの仕事

ーー ちなみにオノさんはニューヨークに通い始めた当時、英語は喋れたんですか?

オノ:全然喋れませんでした。85年に近藤等則さんが初めてジョン・ゾーンとアート・リンゼイをニューヨークから日本に呼んで、ドラムに山木秀夫さん、ベースにフリクションのレックで「ファイブハンドレットスタチューズ」というバンドを作って、東京・名古屋・大阪の何カ所かツアーしたんです。僕もPAエンジニアとして一緒に回ったんですね。その当時、ジョン・ゾーンもアート・リンゼイも日本語ができないし、僕も英語ができない。でも一緒にツアーしながら「ビール飲む?」とか「ワンモア」とか、そんな簡単な会話からでした。現場ではセッティングとかやることは同じだから分かりますし、通訳がいなくても近藤さんとか普通に英語ペラペラでした。

彼らは僕らのようなネイティブじゃない人たちにはなるべくシンプルなボキャブラリーで伝えます。伝わらないと得るものを得られないですからね。「ビールが欲しい」と言ってお勘定(ビル)を持ってこられても困ります。マンハッタンのタクシードライバーはほとんどネイティブじゃないんです。2週間前にバングラデシュから出てきたばかりで英語もできない、ヴィレッジの斜めの道は知らないタクシードライバーに、身振り手振りを交えつつ最も簡単な言葉で伝えないとニューヨーカーでさえ目的地に時間通りにたどり着けないわけです。

ーー とにかく伝わらないと始まらないと。

オノ:アメリカの中でも、田舎は別ですが、マンハッタンとか都市部はネイティブ英語だけだと目的を達成できないことありますよ。僕もニューヨークのタクシードライバーくらいの英語から始まって、だんだん会話ができるようになってきました。あとは時間をどれくらい過ごすかですよね。

ーー オノさんは英語もできるし、最先端のデジタル技術も開発するし、すごいエリートだと思っていたんですが、技術も英語もすべて現場からの叩き上げなんですね。

オノ:そう現場からです。

ーー すごくアカデミックなイメージだと思いますよ。

オノ:クールで無口でファッションにもうるさくて、インタビューとかあんまり答えてくれないイメージ。全然ちゃいます(笑)。

ーー (笑)。付き合いがなかったら、シャレの通じなさそうな堅い人なんだろうなと思いますよ。

オノ:アーティストとしてレコードも出しているし、しかもお洒落なファッション系でね。カメラマンとかインタビュアーと会うとみなさん結構緊張して来るんですよ。で、ペラペラ喋り始めたらガッカリする。

ーー ガッカリすることはないでしょう(笑)。

オノ:まあ、いい意味でね。多分、編集者が思っていたイメージ「こういうページにしよう」と思っていたプランがガラガラ崩れる。よくある。

ーー 多分、ファッションデザイナーの音楽版みたいなイメージですかね。でも実際は吉本新喜劇の人だったみたいな…(笑)。

オノ:関西人なら驚かないけど東京の人はそういうノリを見たときにガッカリする人っているじゃないですか。「なんや、チャラいエセ関西弁のおっさん?」みたいな。妻が仕事で各地を旅するんですが、居合わせた人がオノ セイゲンのことを「外国人、日系人と思っていた〜」「いや、普通の日本人のおっさんですよ」って言ったら「日系ブラジル人だと思っていました」って言われた(笑)。

ーー やっぱり音楽のイメージだと思いますよ。コム デ ギャルソンの音楽やっているとか、「よっぽどおしゃれな人なんだろうな」みたいなイメージになると思います。

オノ:コム デ ギャルソンですからね。坂本龍一の録音もやっててって、事実ですけど。坂本さんはもちろんインテリジェントですけど、オモロイ方ですよ、ラジオで聞くよりもっと。

ーー ちなみにどういったいきさつでコム デ ギャルソンのお仕事をすることになったんですか?

オノ:87年春かな。コム デ ギャルソンの川久保さんのスタッフの誰かが、僕を推薦したんでしょうね。佐久間くんとv.f.v.スタジオを一緒にやってたので、プラスティックスのメンバーや山本ちえさんとか、スタイリスト、編集者の知り合いもよく出入りしていたんです。僕は洋服のことは今でも良く分からないですが、音楽とファッションって繋がってますよね。

パリコレって10日間くらいパリ市内のいろんなところでファッションショーをやっていて、ジャーナリストやバイヤーはそれを観て回るんです。ショーは20分から40分くらいのもので、それを1日に10箇所くらい回って、記事を書いたり、買い付けたりするそうです。ショーでは演出上BGMをかけますが、その時代の音楽にも流行、トレンドがあるわけです。演出家か選曲家がその時代の音楽に詳しいほど、どうしても曲がかぶってきちゃう。1日に何度も同じ曲を聴くことになっちゃうので、それがとにかく飽きるし嫌だと。そういう話でした。

ーー 他人とかぶりたくない。

オノ:そう、かぶりたくないので、「誰も、まだ聴いたことがない音楽を使いたい」と。僕はファッションのことはよくわからなかったので、「ファッションショーってどんな流れなんですか?」って尋ねたら、そういった事情でした。ちょうどそのときにヴァージンUKレコードと契約したところで、これからリリースするアルバムが用意できたタイミングだったので、「もうすぐできる未発表ですけど、それ使っちゃいましょうか?」と提案したんです。そうしたら「でも、それって関係者は聴いているでしょう?」って。

ーー おお、そこまで徹底していたんですね。

オノ:じゃあそれもダメねって。では「ステージ裏で、ジャズみたいに即興演奏はどうですか?」と提案しました。そうしたら「生で演奏していると分かると、お客さんの注意がそっちにいっちゃう」と。あくまでも欲しいのは「誰も、まだ聴いたことがない音楽を使いたい」「洋服がきれいに見えるような音楽を」ということで即興ライブも却下。ということは、映画のサウンドトラックみたいにあらかじめ録音しておくしかない。それでスタジオで新曲を作ることになったんですが、自分ひとりでやるとソロ色が出て偏ってしまうので、面白いと思うアーティストと場面ごとにコラボレーションして作りました。

ーー 最初にオノさんの音楽が使われたのはいつからですか?

オノ:87年9月のメンズのパリコレです。その場で翌年のイタリアの有名な家具メーカーの音楽につながりました。今のミラノサローネ国際家具見本市の前身にあたる展示会のためです。ジャン・コクトーの撮影監督だったアンリ・アルカンが照明、写真はピーター・リンドバーグ、音楽が僕。そこから半年毎に5回のショーを2年半やりました。それで毎回が終わる度にプレスの方から「音楽のカセットが欲しい」と頼まれて10本、20本って差し上げていたんです。それが回数を重ねる毎にリクエストが増えたので、「そんなに喜ばれるならまとめてCDを作ろう」と。井上嗣也さんがアートディレクターとしてできあがったのが『コム デ ギャルソン オノ セイゲン』、当時はVOL.1、VOL2です。この度、日本コロムビア BETTER DAYSから未発表新譜の『CDG Fragmentation』LPレコード、SACD、そして『コム デ ギャルソン オノ セイゲン』30周年版は、LPレコード2枚組とSACDでリリースされました。

ブラジルでの日々と「モントルー・ジャズ・フェスティバル」

ーー オノさんは渡辺貞夫さんともお仕事をされていますね。

オノ:85年に赤坂ラフォーレで渡辺貞夫さんの「BRAVAS CLUB ’85」という大きなイベントがあって、4週間毎日ライブのPAと録音の両方を全プログラムやったんです。『パーカーズ・ムード〜ライヴ・アット・ブラバス・クラブ ’85』もそのライブ盤。色々なミュージシャンと知り合いました。それで88年1月に、貞夫さんが『エリス』というエリス・レジーナに捧げるレコードを作るんですが、貞夫さんのスタジオアルバムはアメリカで録音することが多いんですよ。アメリカの一流のミュージシャンと一流のエンジニアと一流のスタジオでね。ところが『エリス』は10なん年かぶりくらいのブラジル録音で「セイゲン、ブラジル行くぞ!」って言われて、「アメリカ録音のときは声がかからないのにブラジルは連れて行ってくれるんだ」って思ったんですが、その理由は現地でわかりました。

ーー なぜブラジルには連れて行ってくれたんですか?

オノ:僕にとっては初めてのブラジルです。貞夫さんは僕より2週間も前のりで、40度の炎天下でゴルフやってて真っ黒でした。僕はゴルフはやったことないしクラブハウスのプールで時差ボケ解消からはじめて。「BRAVAS CLUB ’85」のときに、貞夫さんは僕が録音エンジニア以外のこともできると見抜いていたんですね(笑)。

ーー 素晴らしい人間観察力ですね(笑)。

オノ:当時のリオのスタジオはアメリカと違って思わぬトラブルが起こりました。半端でないスコールが降ると電圧が落ちて、テレコの回転が落ちる、毎日何か起こるんです。その状態でレコーディングが始まると大変ですから。セッションが始まっちゃわないようないように時間稼ぎをするんですね。「ちょっとバーで飲んでてください」テックの人間はいないのにスタジオにバーテンダー付きのバーはあるんです(笑)。今思えば、指示待ちじゃなくて裏方もできるのを見てくれてた(笑)。

ーー 「こいつは使える」と見抜いていた。

オノ:そう、カッコ良く言えばバンドメンバー探すように?(笑)。トラブルシュートも楽しそうに進められるから連れてかれたんだなって。で、そのときはリオのシェラトン、すごくいいホテルに貞夫さんと6週間いたんですが、見事にブラジルにはまっちゃいました。

滞在しているときに、マーレーニというエディット・ピアフの親友だったブラジルのラジオ時代の大スターがショーをやっていて通ったんです。そうしたら1950年代のカーナバルのスタイルを再現していて、すごく色気があったんですね。そんなタイミングで東京から電話がかかってきて「3月のコム デ ギャルソンのショーでは赤を使います。フォールクロアの赤です。」って(笑)、「それにぴったりの音楽がここにあります!」ってシンクロしちゃったんです。それで彼女に大きなスタジオで昔の一発録りスタイルで1950年代のカーナバルを再現してもらったんです。ニューヨークでストリングスをダビングして、パリでかけたらすごく話題になったんですよね。そんな偶然が起こるんですよ。

ーー もう運命ですよね。

オノ:翌89年には小野リサさんのアルバムをリオの同じスタジオでレコーディングしました。それは『エリス』の音を小野リサさんのプロデューサーの長野くんが気に入って、「同じセットでやりたい」というので「じゃあ行きましょう」と。結局88年に渡辺貞夫さん、MIDIレコードの仕事で89年、90年と3年続けてブラジル、ニューヨークより面白くなってきちゃって、そこからは毎年、ブラジルのミュージシャンとやるようになったんですね。ニューヨークは乗り換えとかで1晩2晩いることはあっても、ブラジルにはレコーディングとプライベートで年間6ヶ月とか滞在することもありました。

ーー でもブラジルは遠いですよね。

オノ:遠いですね。そんなに通うと移住しちゃうミュージシャンもいますよね。外苑前にスタジオを作るまでは、広告代理店にスケジュールだけ預けて、個人でやっていたんですが、個人で年間の売り上げが1,200万を越えると税金がすごく上がるんです。だから売上目標達成したら、その年の仕事は終わり。例えば、9月くらいに達成したら、そこからはレコーディングとオフでブラジル行っちゃう。

ーー 羨ましい話ですね。

オノ:あの頃はよかったですね…ちっちゃなスタジオ経営よりその生活に戻したい(笑)。

ーー ではずっとフリーの立場で納税していたわけですか。

オノ:95年までは。で、税理士の先生が「もっと経費を使いなさい」というので、レコーディングは経費になるから、とにかく好きなレコーディングしてました。今思えばそれは良かった。お金は残っていないんだけど、税金をいっぱい持っていかれるよりは、売れないアルバムでも原盤は100%自分で持ってる、いやお金のがよかったか(笑)。

ーー オノさんといえば「モントルー・ジャズ・フェスティバル」に出演されていますよね。なぜ出演することになったんですか?

オノ:裏方のPAエンジニアとしては86年にアントン・フィアのゴールデンパロミノスというバンド、マイケル・スタイプ、バーニー・ウォレル、リチャード・トンプソン、ジャック・ブルース等が在籍のツアーで、同じ日に出演していた渡辺貞夫さんのFOHもやったことありました。91年7月はスイスの「モントルー・ジャズ・フェスティバル」25周年ということで、エルビス・コステロ、スティング、ブルガリアンボイスから、マイルス・デイヴィス、クインシー・ジョーンズと蒼々たるメンバーを集めて開催され、そこにソニーのHDソフトセンターがハイビジョン中継車を2台送って、音もPCM-3324で収録したんです。なんと9月にマイルス・デイヴィスが亡くなっちゃったんですよ。ですからマイルス・デイヴィス生前最後の映像がハイビジョンで残っているのは、そのソニーのハイビジョン中継車のおかげなんですね。それで当時Hi8(ハイエイト)という民生用のビデオフォーマットが出てきて、その社内デモ用に、モントルーのダイジェスト版を作ることになったんです。

それで僕が信濃町ソニーに一週間泊まり込んで、ダイジェスト版のミックスをやったんです。4週間分の素材からベストを選んで。その仕事を「モントルー・ジャズ・フェスティバル」の創始者クロード・ノブスさんがすごく気に入ってくれて、彼が「君はどんな仕事をしているんだ?」って。担当の酒井捷八さんから「オノ セイゲンは、こんな音楽もやっているんです」とニューヨークやブラジルを旅しながら録りためていた『Bar del Mattatoio』のラフミックスのカセットを渡してくれたんです。そうしたらノブスさんにいきなり「すごくいいから、来年モントルーに来てライブをやれ」と言われたんですよ。このアルバムには、ブラジルの大スター、カエターノ・ヴェローゾがライナーノーツを書いてくれています。彼もそのカセットテープを聴いて、最初のビーチの音からいたく感動してくれたので「じゃあライナーノート書いて?」って言ったら半年ほど後、カエターノとジルベルト・ジルがフランスのニースでツアーしてる時にまた会ったら本当にさっと書いてくれてね(笑)。

ーー カエターノに「じゃあライナーノート書いて?」ですか(笑)。

オノ:今でこそ日本でもカエターノ・ヴェローゾが超大物ってみんな知っていますが、その当時、日本人で知っていたのは「ラティーナ」の読者とかごく一部しかいなかったんですよね。僕はカエターノの声が好きでブラジルに通い詰めていたくらい大ファンで、彼とはブラジルでも会っていたんですが、そのライナーノーツは僕にとって宝物です。『Maria and Maria』ではジョージ・マッセンバーグにライナー書いてもらったのも宝です。

ただ、この『Bar Del Mattatoio』って旅をしながら録りためた作品ですからバンドじゃないんです。参加したミュージシャンはニューヨークとパリ、東京、ブラジルとみんなバラバラですしね。だからノブスさんに「バンドではないからライブはできない」と言ったら、「みんなをモントルーに集めればいいじゃないか」と(笑)。それで、ジャズ界では全く知られていないオノ セイゲンを、クロード・ノブスがデビューさせちゃったんですよ。

ーー それが93年の「第27回モントルー・ジャズ・フェスティバル」ですね。

オノ:25周年がさっきのマイルスだから、その2年後に今度はまさか自分がステージに立つことになるなんて、人生どこで思わぬチャンスがあるかわかりませんね。その年のバンドは7ヵ国12人編成で、5日間ホテルをとってくれて、リハーサルの部屋も用意してくれて、その日に初めて全員で顔を合わせました。

ーー みんなセイゲンさんが声かけたんですか?

オノ:そう。誰もマネージャーなし、みんな大喜びでね。クロード・ノブスさんが「やれ」って言っているんだから(笑)。ノブスさんによると、まだ世に知られていないアーティストをここからデビューさせるのが大事なんですね。モントルーからは僕以外は、多くのアーティストがブレイクしています。

ーー でもセイゲンさんもジャズ界で名前を売ることができたんじゃないですか?

オノ:そうですね。モントルーでデビューしたあと2〜3年は、カルテットでヨーロッパのジャズ・フェスなども周りました。

ーー ライブの評判はどうだったんですか?

オノ:700人スタンディングの会場、今のマイルス・デイビス・ホールで、フェス最終日のトリと言えばかっこいいですが、終わるとレマン湖から朝日がでる、ヨーロッパのリゾートでみんな酔っ払っているいい雰囲気のところに、無名のライブバンドとしては、ピッタリだったんですね。ものすごく受けちゃったんです。それでライブが終わったあと、ノブスさんが「セイゲン・オノ・アンサンブルは来年ストラヴィンスキーホールでやります!」ってアナウンスしちゃったんですよね(笑)。

ーー (笑)。

オノ:モントルーの27年の歴史の中で、同じアーティストが2年続けて出るのは僕が初めてだったんです。それまでは1年以上間を空けるのがルールだったらしいんです。しかもギャラの一部として原盤権をくれたんです。

ーー それは交渉したんですか?

オノ:ええ。ギャラがすごく少ないから、原盤権の方がいいって。でもホテルとか全部出してくれているんですよ。それだけでも僕らは楽しいですよね。『Seigen Ono Ensemble/Montreux 93/94』というライブアルバムになっています。2013年1月に亡くなったノブスさんの追悼まで都合4回も出してもらいました。

カッティング・エンジニアはミキシング・エンジニアの先生

ーー 96年に「サイデラ・マスタリング」を設立されますが、この「サイデラ」ってどういった意味なんですか?

オノ:87年に作った「サイデラ・レコード」の方が先なんですが、「サイデラ」ってブラジルで最後の1杯のときに言う言葉なんです。綴りとしては「I」が入って「SAIDEIRA」なんですが、「I」は発音しないで、発音的には「サイデラ」になるので「サイデラ・レコード」で行こうと。それで商標登録だけして、会社にするときに「サイデラ・マスタリング」という会社名にしました。今は「サイデラ・パラディソ」ですけど「サイデラ」だけは残しています。

ーー 「最後の1杯」みたいなことなんですね。

オノ:そう。ブラジル人なら誰でも知ってる決まりフレーズ。最後の1杯なんだけど、終わらないで、もう1杯、もう1杯…と永遠に続いていくというね。「出口」という意味もあって、ここから作品が世の中に出ていく意味も込めて。

ーー ちなみになぜマスタリングが最初だったんですか?

オノ:僕は80年代初期からレコードのカッティングをよりシビアに見ていたんです。自分の最初のアルバム『SEIGEN』のカッティングは小鐵 徹さんですし、日本コロムビアなら保坂弘幸さんとか、名手が何人かいたんです。いくらミキシングを頑張っても、レコードにいい音で入らないとダメだし、レコードにいい音で入るにはミキシング以前にカッティングが大事だというのは、ミキシング・エンジニアとして痛いほど感じていました。当時も輸入盤でニューヨークとロンドンのカッティングを色々聴き比べてましたね。タウンハウスでやっているイアン・クーパーとか、クラシックでもビル・キッパーが切った盤がすごく音がいいな、とか輸入盤のチェックをしていたんです。

中でもアイランドレコードのクリス・プラックウェルのレコードはテッド・ジェンセンが切っていて、レベルと音が素晴らしい。「これはもうニューヨークに行くしかない」と82年くらいから、自分のミキシングのギャラを削ってでも、カッティングはニューヨークへ行きはじめたんです。ミキシングはそこそこに(笑)「カッティングをこの人にやってもらったほうが絶対上がりが良い」って確信がありました。渡辺貞夫さんの『エリス』はリオ・デ・ジャネイロ録音、ミキシングはニューヨーク、ですぐボブ・ラディックにカッティングしてもらいラッカー盤を日本に持ち帰りました。小野リサさんのレコードも、同じくリオ録音、ニューヨークでミックスして、グレッグ・カルビにカッティングしてもらっています。

ーー アナログの時代からそこに意識的だったんですね。

オノ:ええ。カッティング・エンジニアってミキシング・エンジニアの先生なんですよ。フリーランスでやり始めて、カッティング・エンジニアの先生方から、よく言われたのは「オノくん、こんな音は切れないよ」とか「これは針飛びしちゃうよ」とか「レコードにこんな音入らないよ」とかなんですよ。ですから「レコードに入りにくい音はミックスで作っちゃいけない」というのは自分の中で哲学になっています。ライブだったらいいけど、こんな音はレコードでは切れない、再生できない音だってすごく勉強しました。

『Seigen Ono Ensemble/Montreux 93/94』はテッド・ジェンセン、同時に『Bar del Mattatoio』をグレッグ・カルビでマスタリングしてる時だったかな「それなら自分でマスタリング・スタジオを作ればいいじゃないか」って薦められて、「サイデラ・マスタリング」を始めました。グレッグは友人として、アドバイザーとして機材のこととかなんでも教えてくれました。ちょうどその頃、CDのマスタリングもコンピューターベースで可能になってきたり、フルデジタルコンソールのAMS Logic2が数千万円してたのをヤマハ「O2R」が一気に68万円という価格で登場したのもインディペンデントのマスタリング・スタジオを始めたきっかけでした。「O2R」は、アメリカではフィル・ラモーンも協力してて、ヤマハのおかげで対談ができたんです!フィル・ラモーンの哲学は宝です。「結果をその場ですぐ出す」「後からよくする」ではなくね。今の時代にこそ大事な格言です。

ーー マスタリングの重要性を理解していたからこそなんですね。

オノ:ただ、そうは言っても中身の音楽の方が大事ですよね。当たり前ですけど。ちょっと言い方は悪いんですが、ここ最近の録音というかPro Toolsのように、やり直しとか簡単に修正ができるからって、つぎはぎ修正だらけのレコーディングって緊張感がなくて僕はつまらないんです。対して、ジャズのダイレクト2トラックレコーディングって緊張感があるのね。「後でもっときれいになりますから」とか、ミキシングやマスタリングでも「あとでよくなるから大丈夫ですよ」とか。なんなのかなと。本来、その場でよければ、そこで仕事は終わっているのに「後で」ってそんなのありなんですかって思うんですよ。ポスプロの時間イコールお金ですよね(笑)。

ーー プロデューサーの須藤晃さんも基本的に歌は一発録りっておっしゃっていました。

オノ:テイクの切り替えくらいまではいいとしても、ピッチまで修正する作業ってなんなの?って。僕はそのやり方を知らないということにしています。

ーー 自分では絶対やりたくない。

オノ:うん。いい歌のテイクを録るのと、ピッチが悪いからそれを修正したりつないだりするのはぜんぜん違う仕事ですよね。自分では修正とかできないから専門職の人に頼む(笑)?「今の良かったね、僕が今まで聞いた中で最高だと思うよ」って言って終わらせる。スタジオ代もかかりますしね。

ーー 無駄なことは止めた方がいい。

オノ:無駄なことをやめる段取りは上手いですよ。

ーー (笑)。

オノ:とにかくPro Tools時代からはスリルとか緊張感のない現場になって、個人的につまらなくなっちゃったんですが、そういった刺激が残っていたのがDSDやSACDといった新しい技術でした。テープレコーダーって録音する前の音と、それ録音して再生した音って同じわけがないんですよ。アナログのテープは、再生したときにかっこいい音にならないといけないでしょ。そうするとテープで高域が鈍るんだったら、歪まないギリギリ高域を少し多めに入れておくとか、仕上がりを目指して作るわけですが、DSDだけはミキシングコンソールで聞いている通りの音が再生できるんですよ。

ーー 録音する前と録音した後の音が同じ?

オノ:どんなレコーダーでも音は変わるけど、変わり方が極めて小さい、無視できるのがDSD、SACDのフォーマットということですね。僕はスタジオを作ってすぐくらいのときに、笹路正徳さんプロデュースのPUFFY『FEVER*FEVER』というアルバムにエンジニアとして参加したんですが、PUFFYってずっと奥田民生さんがアナログレコーディングでやってきたんですね。僕は「デジタル・レコーディングでもアナログのような音で録れます。フル・デジタルでやってみましょう」と提案して、笹路さんもオーディオとか音質のことがすごく好きなので乗ってくれたんですよ。

デジタルだけどちゃんと空気感があるマイキングを意識して色々突き詰めてやって、ミキシングの段階でソニーの銀箱というDSDレコーダー(K-1325/1326/1327)プロトタイプのができあがってきたので、ミックスをその銀箱でやったてみたんです。そうしたら「DSDの音いいね」ということになり、ソニーがCDと別にSACDも出したんです。そうしたら、世の中に出ているSACDプレイヤーの総数よりも『FEVER*FEVER』のSACDの方が売れたんですよ。なぜかというと、SACDにしか入っていない写真があったから(笑)。

ーー (笑)。

オノ:PUFFYのファンの方が、SACDプレイヤーの総数よりも全然多かったという(笑)。CDも買っているんだけど、SACDも買ってくれる。演奏のスリルとは違いますが、「その機材を誰も使ってない段階」ってやっぱりスリルがあるんですよね。リスクもありますが、でも、いい音だから挑戦したくなるし、そういうものに僕ははまっちゃうんです。

今ハイレゾ、ハイレゾって言っていますが、ハイレゾってCD以上のスペックのことを言うんですよね。でも今は44.1kHz/16bitでしか録れないレコーダーの方が少なくて、iPhoneにしても何でもハイレゾで録れるレコーダーだから、「録音が良くない」とか「マスタリングがよくない」とか文句言う余地はないはずなんですよね。だから「マスタリングすればなんとかなります」とか「ミキシング修正すれば…」と言う前に、音楽自体がもっと面白くなくては録音する価値ないですよ。スペックよりも音楽内容の方が大事なんですが、そこのところが本末転倒になっているから音楽って売れなくなったのかなと感じます。

大病を乗り越えて、新たな技術へ意欲

ーー 最近はまた坂本龍一さんとのお仕事が多くなっていますね。

オノ:坂本龍一総監督の「東北ユースオーケストラ」は毎年の記録、『async』の京都ロケーション部分、グールドに捧げたトリビュート・コンサート『グレン・グールド・ギャザリング』は24本のソニー・ハイレゾマイクとTASCAM DA-3000を12台で24ch DSDとセコイアで192Khz収録でSACDになってます。あと『戦場のメリークリスマス』や『音楽図鑑』の30周年をはじめ、80年代作品のリマスタリング。坂本さんが中咽頭がんになって、復帰してすぐ『レヴェナント』と『母と暮せば』のサウンドトラックもやりましたね。『母と暮せば』のミックスは僕がやるはずだったんです。

ところが、さあ来週からミックスっていうくらいのタイミングで、僕はその日は大崎のソニーで2本のエキサイティングな打ち合わせをやっていて、終わってパッと立ち上がったら右足がつったかな?上手く歩けなくて、「電車じゃなくてタクシーで帰る」と言ったら、そこにいた1人が「保健室に行きましょう」と。そうしたら「念のため救急車を呼びます」と大事になっちゃって、病院でCT検査したら「はーい、脳卒中です」って、すぐ腕まくりして血圧を下げる薬を打たれて「これ着替えてください」って言われて、「え?もしかして泊まりですか?」って聞いたら「何言っているんですか!入院ですよ」と(笑)。「じゃあ、ちょっとスタジオにパソコンと着替えを取りに行ってきていいですか?」って言ったら「とんでもない!絶対安静です。ご家族の方に連絡してください。今ICUに入っているんだから」って言われてね。しかも自分とパール・アレキサンダーの新譜『メモリーズ・オブ・プリミティヴ・マン』がソニー・ミュージックジャパンインターナショナルから発売される7日前でもあったんです。

ーー そんな状態だったんですか…。

オノ:言語と意識は大丈夫だったんですが、左目の後ろで漏れた血が右運動神経を圧迫してるんです。そのときにはもう右手とかも動かなくなってきてね。で、3日間ICU、右半身不随。その深刻さが理解できてなくて、動く左手でiPhoneでケーブルやプラグの写真撮ってるんですね。宇宙船のような集中治療室ですから見たことないタイプのホスピタルグレードのプラグ、これスタジオで使ってみたいなと(笑)。そこから1週間くらい車いす、次に杖っていう感じでした。リハビリ病院に転院して71日間の入院生活でした。

坂本さんに「すみません、今度は僕が入院しちゃいました」ってメールしてね。『母と暮らせば』のミックスはzAkに代わってもらって、それでも入院生活の後半は1日おきに外泊とかはOKになってきたので、「1日3時間だけ仕事しましょう、仕事もリハビリのうち」ということになって、まだ右手は動かないですから、アシスタントに手伝ってもらいながら作業しました。バリアフリーになってないサイデラ・マスタリングに病院から杖をつきながらタクシーで通ってね。

『母と暮せば』と、今井美樹『Premium Ivory -The Best Songs Of All Time』は布袋くんと美樹さんには、東京滞在を伸ばしてもらえたのかな、何日も通ってもらいました。マスタリングって右手動かなくてもできちゃう。STUDER A80だから左 HIを針1本上げて、つまり0.2デシベルくらい上げてとか、それ指示できればマスタリングって仕事はできちゃうんか(笑)。

ーー もしタクシーで帰っていたら命はなかったかもしれないですよね。

オノ:家に帰っていたらアウトでしたね。ここで命の恩人にお礼を言っておこう、ソニーのTED山崎さんが「保健室に行きましょう」と言ってくれたから助かったんですよ。ありがとう!

ーー 今はもう大丈夫なんですか?

オノ:脳卒中は5分が命を分けるとも言いますがラッキーだったんです。分かんないくらいに治っています。右手で重たいものは持てませんが。大人になってから入院って初めてだったんです。病院には縁がないと思ってましたから。なめてましたね。40歳くらいまでは風邪ひいて38度の熱が出ても50メートルも泳げば治ってました。それが当時の僕の治し方だったんですよ(笑)。

ーー 無茶苦茶ですね(笑)。

オノ:80年代はもっと無茶苦茶でしたね。仕事も飲みの付き合いも朝まで大丈夫で、体力はめちゃくちゃあると思っていました。坂本さんもそうでしたよ。それがまさかの緊急入院で。入院とかすると変わりますよね。もちろんそこからは健康が一番のプライオリティ。

ーー 健康にだけは気を遣ってくださいね。最後になりますが、オノさんが今一番力を入れている技術は何ですか?

オノ:オーディオの商品企画、ブランディングや空間のコンサルティング。そしてストリーミングをいい音で聴くための技術!僕はスタジオではプロオーディオですが、家でより聴いてるのは、レコードでもCDでもない。YouTubeです。パソコンからGML-8200 パラメトリック・イコライザーにつないで、Westlake BBSM-4です。職業柄、EQは2、3秒でできちゃう。

ーー セイゲンさんが普段はYouTubeとかで音楽を聴いているって意外でした。

オノ:スタジオではDSDやSACDとか聴いていますよ。でもYouTubeをはじめインターネットは、やっぱり名盤・名演の宝庫なんですよ。素晴らしいものがどんどん出てくる。それをいい音で聴けたら最高じゃないですか。何度も言いますが、やっぱり音楽が大事でしょう? DSDストリーミングもそうですが、ハイレゾ・ダウンロードは一時より人気ないんです。SACDは盛り返してます。なぜだと思いますか?それはハイレゾでスペックが上がるほど、面白い内容、コンテンツが少ないんです。

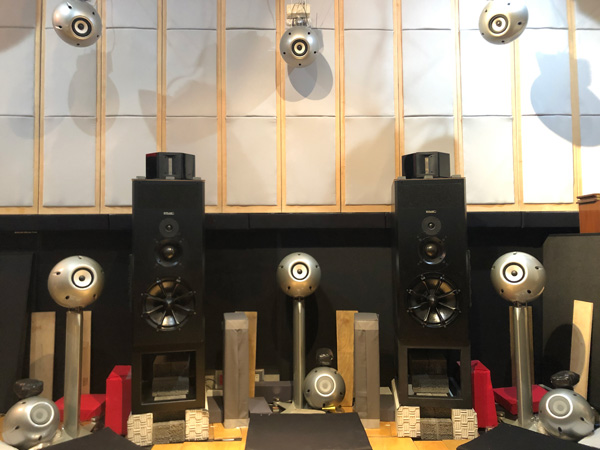

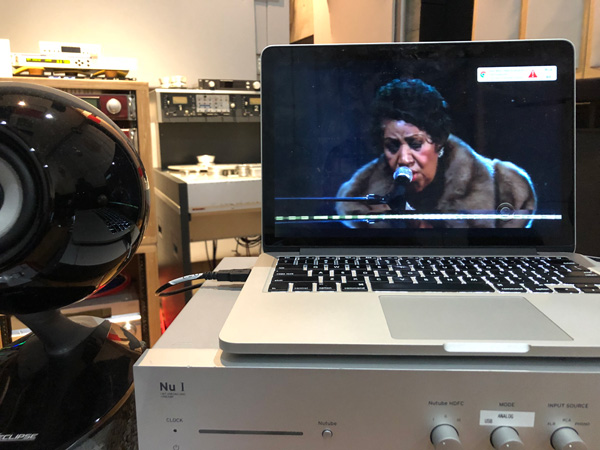

KORGが「Nu I(ニューワン)」という初めてオーディオ製品を作ったんですね。これはまず、プロ用機器としてDSD11.2MHzで録れるAD/DAでもあるんですが、PCで再生するサウンドは全て、YouTube、NetflixなどAACでストリーミングされている音でもリアルタイムで11.2MHzにアップコンバートして楽しめるんです。単にアップコンバートだけでもいい音ですが、Nu I専用のオーディオ・ドライバー「S.O.N.I.C.(Seigen Ono Natural Ideal Conversion)」をプロデュースしました。僕のマスタリング・プリセットは1000個くらい作ってあって、今はそのうち100くらいしか入れてないんですが、YouTubeの音が「え、これYouTubeで流れているの?」っていう音で鳴るようになるんですよ。

ーー YouTubeにアーカイブされている名演をすごくいい音で聴けるんですね。

オノ:良いでしょう?単なるアップコンバートではこうはいきません。現状、このプリセットはKORG「Nu I」でしか動かないんですが、5Gが普及する前にスマホでアプリにしたいと思っています。家でGML-8200 EQ でやってたことをパソコンのOSにドライバーとして組み込みましたから、自分でリッピングしたCDでも音圧競争に巻き込まれてない70年代とか80年代のCDだったら劇的によくなります。SNS上の動画でも音楽でも、誰かが個人でアップした動画でも、とにかくPCから再生する音はなんでも僕が11.2MHz DSDにリマスタリングした音で楽しむことができます。ちょっとデモンストレートしてみましょうか。

ーー うわ〜アレサ・フランクリンですね!これホントにYouTubeの音ですか?!これは素晴らしいです!僕もよくストリーミングを使いますが、これは夢みたいな機械ですよ。今すぐにでも欲しいです。名演奏が全部こんな音で聴ける!というわけですね?

オノ:楽しいでしょう?こんな経験は今まではできなかった。音楽的感受性が高い人ほどYouTubeをNu Iで聞くことににハマる人が出てくると思いますよ。

ーー 音圧競争で音圧ばかり上がっている音源でなければ、いい音になる?

オノ:そうです。音圧競争になっちゃったやつはもうダメです。ミックスを破壊している(笑)。

ーー これからはストリーミングも良い音で聴きたいですものね。

オノ:映像も音楽もサブスクリプションのストリーミングが主流になるのは間違いない。もしストリーミングにお金を払うなら、このくらいの音で聴きたいですよね。ただ、KORGはオーディオメーカーでもレコード会社でもないですからチャンスでもあり、ブランディングでも苦労もしているようです。KORGにしかできない、KORGのDSD再生の技術は今、世界で一番いい音です。今、僕はスポンサーを探しています。先ほどの設定をディープラーニングさせたいのです。色々な音楽にプリセットが自動で対応できるようにね。それをアプリにするのが今年来年の僕のゴールですね。どなたかいませんか(笑)?

コムデギャルソン青山店 オノセイゲン インスタレーション 開催中

1980年代、コムデギャルソンパリコレクションの音楽を手がけたオノセイゲン氏の30周年記念アルバム〈COMME des GARCONS SEIGEN ONO〉〈CDG Fragmentation SEIGEN ONO〉そのジャケット、あの井上嗣也氏(写真は吉田多麻希氏)のグラフィックをつかったインスタレーションが登場。

青山店限定のゴールデンウィークスペシャルアイテムも。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載