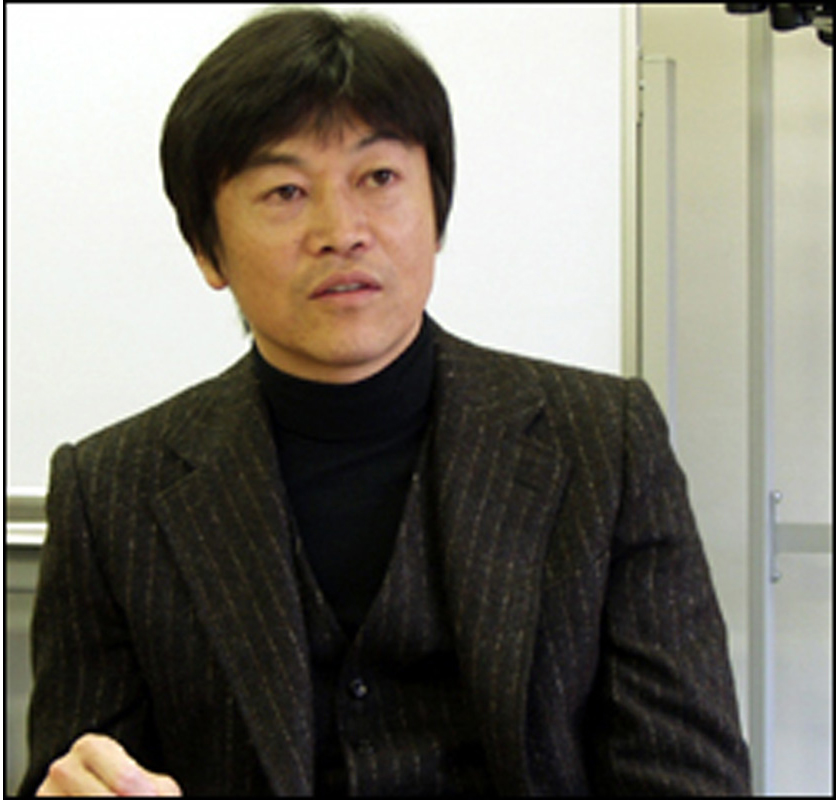

第34回 西 茂弘 氏 株式会社オン・ザ・ライン 代表取締役社長

株式会社オン・ザ・ライン 代表取締役社長

(株)ジャパンエフエムネットワーク佐藤勝也氏のご紹介でご登場いただいたのは(株)オン・ザ・ライン代表取締役社長、西茂弘氏です。学生時代からプロデュース研究会で学生イベンターの先駆けとして活躍し、数ある企業からスカウトされてキョードー東京へ入社。数々のコンサートを全国規模で手掛けた後、(株)オン・ザ・ラインを立ち上げ独立し、コンサート業界では知らない人のいない西氏。その成功の秘訣は、幼少時から自己責任をとるよう育てられた氏の人となりにありました。

プロフィール

西 茂弘(Shigehiro NISHI)

株式会社オン・ザ・ライン 代表取締役社長

1960年5月1日生まれ。新潟県出身。

明治学院大学在学中に「プロデュース研究会」を設立し、 学生イベンターの草分けとして活躍。

1983年、(株)キョードー東京入社。

2000年5月、制作部が独立し(株)オン・ザ・ラインを立ち上げ、 代表取締役に就任。現在に至る。

オン・ザ・ラインが

これまでに手掛けたコンサート

●安室奈美恵

●Every Little Thineg

●globe

●SMAP

●T.M.Revolution

●浜崎あゆみ

●氷室京介

●藤井フミヤ

●布袋寅泰

(敬称略・五十音順)

- 「自分のことは自分で責任をとる」共働きの両親に植え付けられた自立心

- 明学プロデュース研究会で大活躍!数あるスカウトからキョードー東京へ

- キョードー東京で全国ブッキングを学び、制作部独立、そしてオン・ザ・ライン立ち上げへ

- ライブビジネスのシステムを改善せよ!

- すべてを把握しなければ指示はできない〜分業制の落とし穴とは

- 恒例ライブを行えるアーティスト作りをめざして

- FM放送局への提言〜エアチェックしたくなる番組作りを!

- 音楽業界を夢のある世界として導くために〜横のネットワークの重要性

- 新たなビジネスチャンスの模索〜常識を覆したコンサート会場CD販売の成功

1.「自分のことは自分で責任をとる」共働きの両親に植え付けられた自立心

−−まず子供の頃のことをお聞きしたいんですけど、ご出身はどちらですか?

西:僕は新潟です。新潟の長岡なんです。

−−長岡にはおいくつまでいらっしゃったんですか?

西:18歳までいて、大学のときに上京しました。

−−大学はどちらに?

西:明治学院大学です。

−−子供の頃から、音楽業界とか、音楽プロモーターを目指していたわけではないですよね?

西:いえ、全然違いますね。ただ音楽は好きでギターとかは弾いてましたけど。

−−バンドやってらしたんですか。

西:バンドも高校時代にやってましたけど、これで飯食おうとかはさらさら思ってなくて、むしろスポーツで食っていきたいな、と思ってましたよ。

−−そのスポーツは何ですか?

西:野球とかですね。それから、うちは自営業で両親が共働きだったんですよ。だから小さい頃からけっこう男女平等で、自分の飯は自分で食えっていう風に育てられてたので、サラリーマンになる気は最初からなかったですね。DNAがそっち系なんですよ。

−−ご実家は何屋さんなんですか?

西:アパレル関係です。うちの両親は今は笑ってますけど、昔はご飯食べる時に「残さず食え。明日は食べられないかもしれないから」って言われてたんですよ。もちろん食べられなかったことはないし、それがずっと続いてるんですけどね。子どもの頃はそうは言ってもいつも食べられるのに、何でそんなこと言うんだろうって思ってました。ただ本当に食べられないときもあるから、ちゃんと食べられるときに食べなさいと言われてたんですよね。

−−DNAに植え付けられてるんですね。

西:そう。それから自分のことは、自己責任取りなさいっていうのも、小さい時から言われてたんです。

高校1年の5月ぐらいにね、風紀委員の先生に呼びだされたことがあったんですよ。「君が喫茶店でタバコを吸ってるのを見たっていう生徒がいるんだ」って。僕はこれまでバイクに乗ったこともなければ、タバコもいまだに吸ったことないんですよ。もちろん、その当時も吸ってません。だから「僕はタバコは吸いません。神に誓ってタバコを吸ったことはないです」と言ったんです。

−−それは濡れ衣ですね。

西:風紀委員の先生は担任ではなかったので、すぐには信じてもらえなくて、「本当か?」って疑われたんです。だからこう言いました。「先生、僕は一生懸命受験勉強してこの高校に入って、まだ2ヶ月です。夢も希望も持ってこの高校に入ったのに、もしそれが架空の話で僕にカマをかけてるのなら、その生徒を呼んで来てください。その生徒が嘘を言ってるのだとしても、僕が吸ったって言うのなら退学証明書を書いてこの場で辞めます。そのかわり、もしその生徒を連れて来られないなら先生が退職しますよね」って。

−−脅したんですね。かっこいい〜。

西:一応そう言って家に帰ったんです。そしたら先生がびびっちゃって。担任はいい先生で、「実は学校でこんな話があったので両親が慰めてあげてほしい」と両親に連絡があったんですよ。両親は怒るのかなと思ったら、親父は「お前がそういう風に言ったんなら、まったくその通りだ。高校なんか辞めろ。夢も希望も持って入ったのに、そんな奴しかいないんだったら、お前が自分で辞めようと思うんだったら大賛成だから辞めていいんだ。もっともっと世の中には楽しいことがいっぱいあるし、学べる所はいっぱいあるんだから」って言うんです。それで逆に辞める気しなくなっちゃったんですよ(笑)。それで次の日学校に行ったら学校側も先生が二つに割れていましてね。僕が言ってることは正しいって言う派と、生意気だって言う派の先生と。面白かったですよ。古典の先生に「西君、あなたね、学校ですごく評判になってるわよ。でも私はあなたが言ってることは正しいと思うから、がんばってね」って言われたの覚えてますよ(笑)。

−−すごい話ですね。

西:後日談もあってね、同窓会で田舎に帰った時に、先生たちと話していて「ま、一服」って言われた時「いや、僕はタバコ吸わないんで」って言ったら、応援してくれてた先生まで「お前本当に吸わないのか」って(笑)。だからいまだに吸わなくしてるんです。

−−めちゃくちゃかっこいい話ですね。ご両親の育て方が素晴らしいですね。

西:まあそういう風に育てられたんでしょうね。

2. 明学プロデュース研究会で大活躍!数あるスカウトからキョードー東京へ

−−明治学院大学の何学部だったんですか?

西:僕は経済学部です。もともとマーケティングがすごく好きで…あとサークルを作ったりして、はなからイベントみたいなのが好きで、「明治学院大学プロデュース研究会」を作りました。

−−有線ブロードネットワークスの宇野さん(代表取締役:宇野康秀氏)もたしかそうですよね。

西:宇野は僕の後輩なんです。彼は僕らが創立したあとに入ってきたんだけど、あのころ入ってきた後輩がみんな社長とかになって有名になっちゃったんですよね(笑)。

−−ああ、そうだったんですか。明治学院プロデュース研究会の創立者なんですか?

西:そうです。僕らの時に作ったんですよ。

−−当時は他の大学でもそういうプロデュース研究会のネットワークってありましたよね。

西:そうですね、早稲田、慶応、立教なんかありましたね。当時ね、広告研究会が「アーバンリーグ」っていうネットワークを作ってたんですよ。だからこっちもプロデュース研究会を各大学に作って、ネットワークを作ろうと思って、資生堂のパーキージーンと交渉してスポンサーになってもらって、「パーキーリーグ」っていうのを作ってたんです。明治学院大学がはじめにプロデュース研究会を作って、パーキーリーグの元締めもやってたんです。

−−仕掛け人だったんですね。

西:立教とか早稲田とか慶應とか、自分たちより優秀な奴らは、リーグ作らないと入ってくれないんですよ(笑)。「なんで明学の奴に俺が仕切られなきゃいけないんだ」ってなっちゃうから、リーグを作ってリーグの運営を我々がすることが、早稲田も慶應も結局我々の傘下に入って運営できるだろうと思って。

−−プロデュース研究会にいた人って成功してる人が多いですよね。ニューワールドの後藤さん((株)ニューワールドプロダクションズ代表取締役社長、後藤貴之氏)とかもそうですよね。

西:けっこういますよね。宇野は今でもしょっちゅう会いますよ。いまだにそのネットワークは多いですね。リクルート系に入った奴が多いんですよ。リクルート系からどこかに転職したり会社創ったりした奴が多いので。あとは銀行に行った奴とかね。

−−西さんご自身がキョードー東京に入られたきっかけは?

西:当時、学生企業ってけっこう流行ってたんですよね。僕らも日本航空をスポンサーに取って、外タレを学園祭にブッキングしたことがあって、その時にブッキングしてもらったのがキョードー東京なんです。それでキョードー東京と知り合って「うちに来ない?」みたいな話になったんです。当時3社ぐらい他に来ないかって言われたところがあって。

−−ほかはどこから誘われたんですか。

西:フジテレビと講談社とエトナライセンシング社っていうライセンス会社なんですよ。そこからも声かけられてて、どうしようかな、自分は何がやりたいのかって考えたら、プロデューサーだったんですよ。プロデューサーにいち早くなれる職種は何かって考えて、JALの方に相談したりして…テレビ局は配属が番組制作に配属されるかわからないし、プロデューサーになるには荊の道があって、勝てるかどうかわからない。講談社は、当時バイトで「HOT DOG PRESS」とかやったんで、そのまま上がらないかと言われたけど、上がっても自分が編集長になるまでにはもっと層が厚いんで、これも難しそうだと。キョードー東京は、その頃、僕がJALさんからイベント取って、お金管理して、キョードー東京にふってたぐらいだから、すぐプロデューサーになれそうだなと思ったんです(笑)。

−−レギュラー層が薄いということですね。

西:すぐプロデューサーに行けそうだということですね。今JALの機内誌を作ってるJAL文化事業団常務の奥野さんにも「お前はすぐプロデューサーになりたがるタイプだから、キョードー東京みたいのが合ってるのかもしれない」と言われて、自分でもそうだと思ったんです。

−−適切なアドバイスをいただきましたね。

西:それまでは自分で会社やろうと思ってたんですよ。でもよくよく考えて、親父にも「一度修行に出て学んでからでも、独立するって精神さえ忘れなければ、チャンスはいつでもある。1年後に出ようが5年後10年後だろうがそれは自分で決めることだ」って言われて。僕もその方がいいなと思って就職したんです。外の空気を吸うのはすごく大事なことだと思いますね。

−−でも錚々たる会社からひっぱりだこだったんですね。キョードー東京に入りたくたって入れてもらえない人も何千人もいるわけですから。

西:いえいえ。人に恵まれてたんじゃないですかね。周りに優秀な人がたくさんいて、いい出会いがあって。たまたまついていたのかもしれません。

−−プロデュース研究会にもたくさんの逸材がいて…

西:卒業後はみんな散っていたんですが、今になって急に戻ってきて。一緒に仕事するようになったりしてますからね。あの頃の時代の絆って結びつきが強いのかもしれませんね。

3. キョードー東京で全国ブッキングを学び、制作部独立、そしてオン・ザ・ライン立ち上げへ

−−キョードー東京時代はどんなお仕事をご担当されてたんですか?

西:オフコース、小田和正さんとか、松任谷由実さん、井上陽水さんとか。若手だと光GENJIとかおニャン子クラブとかもやってましたよ。

−−キョードー東京でのプロモーターとしてのご自身を評価すると、相当やり手でいらしたんでしょうね。

西:キョードー東京に入ってすごく良かったなと思うのは、「キョードー東京」っていう看板がなかったら、きっと誰も相手にしてくれなかったと思うんですよ。若干23歳とか24歳のヤツが「キョードー東京の西と言いますが」と言うことである程度信用していただけたので。ありがたいと思ってます。いろいろ勉強させてもらったことは多いですよ。当時、キョードー東京はわりと全国ブッキングをしてたんです。なぜかというと、外タレが多かったんですね。外タレが多い中で全国ブッキングしていたので、当時から僕は全国にいろいろ行かせてもらえたし、行きながら現地の情報を収集して勉強できたっていうのは大きいですね。

−−給料をもらいながら勉強ができたというわけですね。

西:北海道から九州の状況まで、実際に目で見て感じることができましたからね。だからその後外タレが減ってきて、キョードー東京が邦楽中心になっていくに連れて、どうしてもローカルになってしまったんですよ。

−−東京ローカルになったということですか。

西:そうです。それまでは招聘元として外タレを輸入して、全国にまいていましたよね。ところが邦楽をやることになって、邦楽だと(株)ハンズオン・エンタテインメントさんとか、ブッキングプロモーターさんはいろいろあるわけで、いろんな所がキョードー東京にブッキングしたり、大阪の場合はキョードー大阪にブッキングしたりしたんで、東京はどうしてもローカルになってしまったんです。僕は全国ブッキングを見て育ったので、全国ブッキングができないならキョードー東京じゃない、これはちょっと違うんじゃないか、と30歳ぐらいの時に思ったわけです。このままじゃブッキングをもらうだけの側になってしまう。そうじゃなくてやっぱり自分の意志でプロダクションをちゃんと渡り歩いて、全国を仕切る側じゃないと、本来のキョードー東京じゃないって。そう思って辞めたんです。

−−なるほど。

西:辞めた途端に、あるプロダクションの方から「辞めたんならうちのアーティストやってよ。」って依頼を受けたんですよ。「僕は全国ブッキングをやりたいんです」って言ったら、プロダクション側も「全国ブッキングをやってほしいからお願いしたいんですよ」と。お互いに需要があったんですね。それだったらやりましょうって感じでやり始めたんですが、キョードー東京がそれを見て、もう一度戻るように言ってきたんです。キョードー東京内に制作部を作るから、全国ブッキングをやりなさい、と戻されたんです。

−−西さんのために一つ部署ができたということですか。

西:そういうと大げさなんですけど、たぶん上の人は、どっちが成功するのかおもしろいからテストしたのかもしれないですね。そしたら制作部がどんどん売り上げが上がっていって、今度はキョードー東京内という枠がすごく邪魔になってしまって…。

−−辞めてすぐにオン・ザ・ラインを立ち上げたんじゃないんですね。

西:そうです。辞めてから制作部で3年ぐらいやってたんです。それで全国ブッキングをして売り上げが上がっていって、ある時プロダクションの方から、「キョードー東京だと発注できないんだけど、キョードー東京じゃないと発注できたりもするんだよね」って言われて。それは自分も思っていたことだったんですよ。キョードー東京は確かに立派な会社ではあったんだけど、実はキョードー東京が足手まといでもあった、両方功罪があったっていうのは、一度出て初めてわかったんですよね。

そんなときに、キョードー東京の創立者の方々が集まって、制作部は外に出して一つの会社を作らせた方が結果的にいい形になるかもしれないということになりまして。それで制作部はそのまま会社として独立して、もっとどんどんブッキング権を取ってプロモーターになりなさいということになったんです。

−−制作部が母体になってるんですか!じゃあオン・ザ・ラインという会社にはキョードー東京の資本も入ってるんですか。

西:そうですね、一部ですけど。ほんの5%ぐらいです。

−−じゃあ円満な形で辞めたんですね。喧嘩別れとかじゃないんですね(笑)。

西:ぜんぜんないですよ。創立者の人たちが、むしろ出してやらせろと。やらせることによって結果的にキョードー東京にフィードバックするならいいじゃないかということで。

−−創立者というと、永島達司さんですか。

西:永島さんと内野(二朗)さんですね。

−−内野さんはまだキョードー東京にいらっしゃるんですか。

西:いますよ。キョードー東京は永島達司、内野二朗、嵐田三郎の3人が創立者ですが、現会長が嵐田で、内野は相談役です。永島さんは亡くなりましたけどね。内野さんも嵐田さんもうちの役員ですし、オン・ザ・ラインの命名者は内野さんなんですよ。

4.ライブビジネスのシステムを改善せよ!

−−実際「Musicman」を作っていても、コンサート業界がいちばん情報が得にくいと言うか、我々にはわかりにくい部分なんですが…。

西:そうですか。実際今、コンサート業界も変わってきているんだと思いますよ。音楽業界が不況だとか言われますけど、コンサートはちゃんと入る、っていうアーティストもたくさんいますし…今まで以上にライブも一つのビジネスとして捉えられ始めている時期にきている気がしますね。

−−アーティストのプロモーション活動の一環だけにとどまらないということですね。

西:(株)オン・ザ・ラインを立ち上げたのも、そういう考えだったんです。「ライブという市場の中できちっとしたビジネスをやりますよ」ということなんです。 今年で3期目ですけど、おかげさまで倍々で伸びてますし、それがたまたま皆さんから支持していただけたんだろうし、時代がそうなっているんでしょうね。アメリカのエンタテインメント業界でもSFXがコンサート業界の主流のブッキング権を一手に引き受けて、レコードと別れて違うビジネスをやっている。それによってプロダクションにはレコードとしてもライブとしてもきちっとお金が入るという二本立てになったんですよ。

−−古くからのイメージだと、ビッグアーティストはライブをやって採算を取れて利益も出るけども、それ以外はなかなか苦しい状況で、赤字であってもプロモーションのために無理矢理ライブをやらざるを得ない、っていう状況にあったと思うんですが、そのへんは改善されつつあるんですか。

西:そうですね。僕らプロモーターというライブを作り上げる側から考えると、注文を取ってくる側、いわゆるプロダクションと、注文を下ろす側、これは業者ですね。その両者に2つの功罪があるんです。日本のコンサート業界の悪い点はここにあると思うんですよ。お金を出す側ともらう側のバランスがとれてないんです。

−−どういうことですか。

西:これは日本の経済全体がそうなんですけど、ソフトエンタテインメント中心ではなくて、いわゆるハードが中心なんです。どういうことかというと、例えば音響さんが代々木で一日PA借りると「250万」で、それが10日間でも「250万×10」なんですよ。でも「10日間やってる人と1日しかやってない人と、どちらがお得意さんなんですか?」って聞くと「10日間の人です」なんです。でも「250×10」だと、お得意さんも何もないんですよね。結局、業者さんはハードのPAを貸し出しして、「250万を10回くれ」っていう考えなんですよ。でも本来、パソコンなんかでもそうですけど、ハードとは減価償却していくもので、回数に応じて目減りしていくのが本当でしょう。10日借りてくれる人が偉いとは言わないけど、お得意さんと考えるならばその分目減りするべきだって業者さんには僕はずっと言ってるんですよ。アメリカではそうなってますね。

−−確かにそうかもしれないですね。

西:でも我々がPAのオペレーターを逆指名した場合は、その人が普段は5万でも、どうしても彼にPAのオペレーションをやって欲しいときは10万円でも良いと思うんですよね。優秀な人材は、優秀な経験と能力によって右肩上がりになったり、相応の金額になるべきだと思うんですよ。ところが今の業者さんのお金のシステムがは「機材の貸出料のなかにPAのオペレーター料がいくら」っていう方式なんです。たぶんこのままだと世界に通用する照明のオペレーターやプランナーは、日本は永遠に育たないと思うんですよ。彼らは会社の中で、優秀でも優秀でなくても、知名度があろうがなかろうが、たぶん一律給料なんでしょうね。僕らはソフト業界なんで、需要と供給を考えるならば、照明の機材も目減りするべきで、ご指名の人件費は本当にその人が欲しければ30万円払っても取るべきでしょう。そういう風に変わってくれないと利益の構造自体が変わらないと思うんですよね。今はPAや照明のオペレーターは会社に抱えられていて、いつまでたってもフリーのプロデューサーになれないし、フリーになっても食べていけない。それが一つのお金を出す側ともらう側のバランスですよね。出す側としての最もおかしい点は、ソフト屋になれていないっていうこと。

−−そういう意味ではレコーディングの業界はソフト屋になってますね。ハードを貸す側のスタジオは徹底的に値切られ、エンジニアのご指名料は、下がらないしむしろ上がってるようにみえる。ことレコーディングの制作現場に関してはそのような状況にありますね。

西:そうなんですか。そう言えば今から10年ぐらい前にソニーの丸山さん(丸山茂雄氏:元(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント代表取締役)たちと話したことがあるんですよ。「レコード業界は自由競争の世界なのに、100万当てた人が電車に乗っていて、5万しか売れてない人も電車に乗っている。そういう状況は正しいんだろうか」と。ハードの人たちが給料制なのはいいとしても、自由競争であるレコード業界のなかで、それでいいんだろうかって。

もし読売巨人軍の選手が給料制で、4番も9番も補欠も同じ給料だったらやってられないでしょう。4番バッターなのか9番バッターなのかは、はっきりした方がいいんじゃないのと。その辺が日本のレコード会社ではハードに習って右習えしてしまったんでしょうね。例えば日本の教育現場で、どこかの小学生に大学課程まで行ける天才が現れたたとして、それを「こんなやっかいな生徒が出ちゃ困る」と思って見ない振りをするか、それとも「こんなに素晴らしい人材が出たのは国の財産」と考えて、飛び級させて大学に送るかどうか、そういうのと同じだと思うんですよ。そういう話をしていて、丸山さんも「まあ、そうだね。レコードメーカーはここ何十年で一流企業になったふりをしてるけど、よく考えてみればもともとは勝った負けたで上がってくるような業界であって、そこに会社制度を導入するのはおかしいかもしれないね」って仰ってましたね。話をしましたけど。だから僕らはそういう方向に業界自体変えていきたいと思ってるんです。

5. すべてを把握しなければ指示はできない〜分業制の落とし穴とは

−−オン・ザ・ラインの社員は今何人いらっしゃるんですか?

西:10人です。

−−事務の方も含めて10人っていうことは、先頭に立って制作なさっている方は半分ぐらいですか?

西:いや、もっといます。デスクが2人、経理が1人ですから。7人が戦闘態勢です。先頭指揮官が前線にいないようじゃダメですよ。だってミサイルの戦争をやってる時にペンタゴンから機関銃足りなさそうだから、って送ったところで、宝の持ち腐れで意味がないでしょう。やっぱり前線にいて状況がどうなのか分かんないとダメだから。

それとね、人数が多すぎてもやりづらいと思うんですよ。会社が大きいと、どうしても分業制になってしまいますよね。例えばトヨタみたいに毎日タイヤだけはめている、という人が出てくる。車の制作過程を全部知った上でこういうはめ方がいいとか、この時期にこういうタイヤが合ってるんじゃないかと考えるのはいいんですけど、最初からずっとタイヤだけしかはめられないとしたら、アーティストや音楽業界全体をどうしようかっていうときに、「いえ、タイヤしかできません」ってことになってしまいますよね。

−−そもそも車全体を好きかどうかもわかりませんよね。

西:そうそう。「タイヤのことならわかりますけど、車全体のことは私の範疇外です」ってなってしまう。タイヤのスペシャリストだったら、トヨタ社内で作るよりもブリヂストンにアウトソーシングした方がもっと良いタイヤができるかもしれない、とかそういう議論になっちゃうし。

レコードメーカーも昔は「アーティストとどういう話をして、何が必要でスタジオでは、マスタリングはどうして、プロモーションはこうする」って全部の行程がわかる人がいたと思うんでよね。それが人が増えすぎたり作業が複雑になったために専門分野に分けすぎちゃって、全体をくくる人がいなくなってしまった。病院もそうらしいんですね。

−−それはプロモーターの世界でも言えることなんですか?

西:そうかもしれないですね。

−−大手プロモーターはそういう状態になりつつあるんでしょうか。

西:プロモーターに大手はないんですが、例えばキョードー東京とうちを比べてみると、キョードー東京は人数が40人いるだけ、分業制になりつつあるんですよね。うちは10人しかいませんが、「苦しいけど全部把握しろ」って言ってるんです。全部把握した上で指示系統を出せと。うちではいわゆる巨人の1番から9番、ヘッドクォーターを養成しているんです。最終的には1番から9番の監督をめざしてるんですよ。監督が全部知らない限りは指示できないですよね。やっぱり全部の流れとかやり方を知った上でやるべきだし。

−−ところでイベンターとプロモーターを区別して使われてますよね。違いを説明していただけますか?

西:イベンターさんっていうのはローカルに根付いて、情報を発信したりイベントとかを手掛けている企業ですね。テレビ局でいうと、テレビ静岡とテレビ東京などの地方局。現地に根付いて現地の範囲から出ない。プロモーターっていうのはテレビでいうとフジテレビなどの全国ネット。キー局ですね。僕らはそう使い分けてます。全国ネットでハンドリングしているのがプロモーターで、ローカル単位でやっている場合をイベンターって言ってますね。

−−ということは、プロモーターからイベンターに仕事をふるということですね。

西:もちろんそうです。イベンターからプロモーターに仕事がふられるということは絶対にないです。

−−そうすると、ACPC(社団法人全国コンサートツアー事業者協会)というのは…

西:イベンターの集まりですね。

−−ローカル局なんですね。プロモーターにはそういう組織はあるんですか?

西:いやないんですよ。本当はそういう協会を作った方がいいのかどうか、よくわからないんですけどね。

−−ACPCの中にプロモーターも一応含まれてるんでしょ?

西:一部入ってるところもありますね。

−−オン・ザ・ラインは入ってるんですか?

西:入ってないです。ウドーさんも入ってないんですよ。入ってるところもけっこういっぱいありますよ。

日本のこのマーケットから考えると、日本にこんなにたくさんイベンターがいるってことも不思議ですよ。 ACPC(社団法人全国コンサートツアー事業者協会)加盟団体で52社ぐらいあるんでしょうかね。日本の国土はカリフォルニア州ぐらいしか大きさがないのに、イベンター会社がそれぞれの都道府県に1つ以上あるような形なのはちょっとおかしいと思うんですよ。行政も同じようなことが言われてますよね。47都道府県があって、それぞれに市や町があって、その下に村がある形は本当に正解なのと。これがもうちょっと身軽なら、正解だと思うんですよね。ある程度その自治体同士がファジーな部分があればいいんだけど、一国一城で、アメリカの州ぐらい違う。それぞれがきっちりピラミッドになっていて、それが47あるわけだから。

−−成り立ってること自体がおかしいと。

西:おかしいと思いますよ。じゃあそれでパブリシティや制作もそれぞれのローカルでやってるかというと、ほとんど東京中心で物事が行われていて、しかもインターネットの普及ですべて全国ネットになってしまってる。

−−でもこういうイベンターってまだまだ増えそうな感じですよね。

西:それはですね、僕はこう思うんです。もうちょっと身軽で、逆にいつなくなってもいいような規模の会社だったらたくさんあってもいいのかもしれないけど、社員が40人くらいいるような会社があれだけあるのはどうかと思うんですよ。「社員がたくさんいるから、そのためにこれをやらなきゃ割があわなくなる」っていう風に仕事をするのはおかしいでしょう。

−−まさにゼネコンみたいですね。

西:そうですね。そうなると会社って不思議なもので、「毎年社員入れなきゃいけない」→「必然的に社員が増える」→「社員数が右肩上がりだから、当然会社も右肩上がりで大きくなる」…って思いこんじゃう。そういう変な状況になるんですよ。うちの社員にもよく言いますけど、会社の業績が上がったり下がったりするのは当たり前で、そんなことに一喜一憂する気はないし、たまたまお陰様で3年連続上がってますけど、そんなことはぜんぜん偉くも何ともないと我々は思ってるんです。アーティストと一緒にやってるわけで、作品にもよるから、上下が出てくるのは当然なんです。それがみんな右肩上がりに慣れすぎてるから、下がっちゃうとアーティストが終わりだとかマーケットがなくなったとか、会社もダメになったとか言われる。そんな事はないんですよ。

−−入るものは入ってるし、売れるものは売れてるということですね。

6. 恒例ライブを行えるアーティスト作りをめざして

−−オン・ザ・ラインはキョードー東京の制作部が独立されたと言うことですが、キョードー東京時代に感じた、年功序列とか、わけのわからないシステムに対するご自分なりの解答ということででもあったわけですよね。

西:まあそうですね。キョードー東京も年功序列的なところがありましたし…僕自身、読売巨人軍の職員をやるんじゃなくて、9人の中に選ばれなければひもじい生活をして、9人の中に選ばれたんなら4番バッターまで上がってみせるっていうつもりでこの業界に入りましたから。野球が好きで巨人軍に入ったんじゃなくて、野球をやるために巨人軍に入ったようなもので、要するに制度が合わないなとは思いましたね。

−−何年いらっしゃったんですか?

西:10年いました。

−−僕らも大企業で年功序列の会社にはあまり縁のない生活を送っているんで、そのへんはどんどんぶっちゃけて言っていただきたいんですが(笑)。

西:やっぱりなんでも自己責任で、自分で勝負かけた以上は自分で責任をとるべきでしょう。僕はもともとそういう方向へ行きたかったからね。 それに大きな会社はいろんな規則がありますが、うちにはそういうのはあんまりないんですよ。結局は個人の責任下において、期日までにきちっと仕事をあげて成果を出してくれればいいんですから。「朝10時に来い」というのは来ない奴がいるから来いって言ってるだけで、1時間遅れようが、自分の自主責任で仕事を全うすれば、あとは自主責任でやれるのが本当の大人ですよね。

−−オン・ザ・ラインは何時に出社とか細かい規定はないのですか?

西:あんまりないですね。一応ルールはありますけど、来ないと厳罰とか、そういうのはないです。

−−要するに結果を出せれば。

西:ええ。その代わり、それまでに間に合わせるか間に合わせないかは自己責任です。夏休みの8月1日から29日まで遊んでて、30、31日で24時間働いて帳尻合わせる奴もいれば、毎日少しづつやって合わせる奴もいる。ただある一定目標の所にタイムスケジュールを切って、そこまでどういう上がり方をするかは、各々がちゃんと目標まで上がってくれば合格ですよ、というやり方ですね。

−−よくわからないんですが、プロモーターの場合は年間何本とか売り上げ目標のような物が前提にあるんでしょうか。

西:本数は一概には言えないんですよ。ホール公演を25本ぐらいやってる中堅どころのアーティストもいますし、SMAPみたいに全部スタジアムツアーで25本やってる場合もあるでしょう。だからなかなか本数とか売り上げを目標にはしていないんです。上がったり下がったりするのがこういう仕事だと思ってますから。うちの社内で一番推進しているのは、やっぱり継続させることなんです。それが力になるんですよ。アーティストによってはライブをやった年もあれば、やらない年もある。かと思えばずっと毎年ライブをやってるアーティストもいる。5年間たった時にどのくらい差が開くかっていうと、毎年やっているアーティストはやっぱり強いんですよ。今年やって「はい、さよなら」っていうのは、あまりいい形ではないので、我々はまず5年計画をちゃんと立ててお話しするんです。できるだけ5年ぐらいでスケジュールをとって、5年計画でどこまで行きたいのか。そうすると逆算して今なにをやらなきゃいけないのかっていう話をするんです。

−−なるほど、そのほうが双方のためでもありますね。

西:レコード会社さんが100万枚アーティストを10年間やり続けるは難しいんですけど、我々としては武道館を5年間やるのはそんなに難しくないんですよ。そう考えるとそれをちゃんとやっていきましょうと。たとえばAというアーティストは毎年暮れに武道館、東名阪福をやると決まっているとしますね。そうすると空いた余白にまた違うアーティストのスケジュールが入れられるんですよ。僕らの業界で一番やばいのは、アーティストがいったいいつライブをやるかわからないということなんです。その場合は担当者は一年間ずっと空けておかなくちゃいけないんでしょうね。うちでやってる30アーティストぐらいのなかでも、ぜったい重なるアーティストが出てくるんですよ。でも入場者数で見ても、レギュラーで固定のスケジュールでやってる人とやってない人とでは、固定でやってる人の方が必ず入るんですよ。そう考えると、なるべく固定スケジュールでライブをやるアーティストを作りたいし、空いたところには別のものを入れたい。だからこのやり方を推進してるんです。スケジュールが決まっていることで、アルバムの発売やプロモーションプランなども 全部逆算して決められるわけで、社員は各自それに間に合うように仕事をやってくれればいいわけなんです。

−−社員が作ってきたそういうプランは、西さんがご自分でチェックされるんですか?

西:もちろんやります。それから、ついたアーティストによってそれぞれ特徴がありますから、それぞれのプランを横からみておかしなところがないか考えたり。できるだけシャッフルしてやりたいですからね。お互いにアドバイスしてやったほうがいいだろうし。

−−それはいい結果が出そうですよね。

西:そうですね。そうするとやっぱり違うんですよ。うちでやってる布袋(寅泰)さんとか氷室(京介)さん、(藤井)フミヤ君とか、アーティスト自身が40歳近くて、ターゲットの年齢もだいたいわかっているアーティストもいれば、本人の年齢は40歳ぐらいだけどターゲットが20歳ぐらいの人もいる。その逆もある。アーティストの年齢とは関係ないところでバラバラですよね。ロックが得意な人がいればポップスが得意な人もいるし、タレント系のアーティストもいれば、単にミュージシャンだっていう人もいる。それはできるだけシャッフルして横から良い意見がないのかっていうのをてみていきたいんです。僕は43歳に今年なりますけど、30代の人が輝いていないと企業ってダメじゃないですかね。

−−オン・ザ・ラインのプロデューサーはみんな30代ですか?

西:そうです。僕のすぐ下は34歳ぐらいですね。33歳とか、31歳とか、20代とか、若いですね。

−−その辺の年代の人に背負ってもらわないといけないですもんね。

西:そうですね。やっぱり30代の人が生き生きやれないと。昔はきっと40代だったんですよね。だんだん下がってるんじゃないですかね。それだけサイクルが早くなってるのかな。でも逆に40代の人たちは、すべてを知った上で上に上がってきてるんで、いざとなった時いろんな経験を活かして、若い人が間違えそうな事をサジェスションしてあげられるんじゃないですか。それが分離しちゃうと、雪印みたいに現場はバケツで汲んでたとか知らなかったことになっちゃうんですよね。

7. FM放送局への提言〜エアチェックしたくなる番組作りを!

−−ところでご紹介いただいたJFN佐藤さんとのご関係は?

西:佐藤さんがTOKYO FMの編成の時に知りあったんです。その後佐藤さんが事業局長のときもおつきあいがありましたし。佐藤さんは人の顔を見てOK出す方なんで、プレゼンのしがいがあるんですよ。「世の中の常識にとらわれないで、それぐらいやる気があるならきっと成功するだろう」という感じでね。

−−良き理解者ですね。

西:そうですね。やっぱり音楽を常時かけてくれるところ、FM局とか有線とかはとても大事なメディアなんです。それなのに今FMからヒットが生まれることって少ないですよね。

−−確かに大阪のラジオ発ヒットっていうのは時々あるみたいですけど…

西:そこから音楽が生まれなくてどうするんですかと。テレビじゃなくてラジオから。

−−それガンガン言ってくださいよ。

西:いや、TOKYO FMの役員にも言ってるんですよ。「お宅の一番の問題は、TOKYO FMというデパートに行って、受付で“家具屋はどこですか?”って聞いたら“家具屋は1階から8階まで全部入ってます。どうぞ自分で見て下さい”みたいな話になって面倒くさい。また、あるご婦人がいらして“レディース洋服売り場はどこですか?”って言ったら、その人がおばさんだから“3階の婦人服売り場です”と案内した。でも本当はその人の好みはヤングレディースだったのに、おばさん系の所に送り込んでしまった。そういう感じなんですよ」って。要するに朝から晩までTOKYO FMを聞かなきゃいけないみたいな考えを持ちすぎだと。そんな人いないんだから無理なんですよ。だっていろんなジャンルの番組が混在してるわけでしょう。それ全部に興味を持っているリスナーなんていませんよ。だったら1週間のなかでラップだったら木曜日8時のこの番組はTOKYO FM じゃないと、とか、月曜深夜のR&Bの番組ははずせないとか、お客さんがチョイスする側になっていかないと無理なんですその番組のカラーが出ていないから選びにくくなってるんですよ。局自身のプライオリティよりも番組がきちっと表に出ないとダメだと思いますよ。放送局で扱うべきアーティストは、ほんとうはパーソナリティをやっているミュージシャンやタレントじゃなくて、DJのはずでしょう。結局ナビゲーターのDJにすごい選曲力があればその番組がよくなる。本当にパートナーなのに、今は原稿をタダ読むだけのDJとか、曲がすでに決められてたり、タレントの名前をアタマに持ってきた番組ばっかり作ってる。そういう番組になってるから、いつまでたっても広がりがないし、番組を聞いても権威もないし、良い音楽かかってないのが原因だと思うんです。その辺をもっと考えた方が僕はいいと思うんです。

−−それはその通り向こうにおっしゃったんですか?

西:言いましたよ。

−−何て言われましたか?

西:「まったくその通りだ」って言ってましたよ。制作とかはけっこうわかってるみたいですよね。

−−編成がわかってないんでしょうか。

西:どこがわかってないのかわかんないですけど、やっぱりラジオから生まれたスターDJ、ラジオから生まれたヒット曲っていうのがないのが問題と思うんですよね。

−−そういうヒットは一回やってみないとわからないということでしょうか。

西:そうでしょうね。それで今TOKYO FMとジョイントベンチャーで、ラジオを使ってCDを売ろうという話をしてるんですよ。FM局はCDを売るつもりで責任持って番組を作ってるかどうかってことなんです。そうすればそのアーティストの楽曲を必然的にかけざるをえないですよね。そこまで自分でリスク背負ということをTOKYO FMはやったことないんですよ。でもFM802みたいにそういうのを背負っていると、おのずと聴取率も上がっていくものなんですよ。いい例があるのに、これまでやってこなかった。

−−まあそうですね。

西:でも、それくらいのリスクを背負うべきじゃないですかね。「このCDが売れなかった暁にはTOKYO FMが責任を負いますよ」ぐらいの意気込みだったら、もし成功しても失敗してもメーカー側は納得するでしょうけど、今の状況はちょっと歪んでますよね。変なのが売れて、押さなきゃいけないものが推進されてないみたいな。それだと電波としての本来のポジションを忘れてるんじゃないですかと。

−−この話はカットなしでいきましょう。

西:こういうことはみんなで言った方がいいですよね。明らかに大阪や北海道とか、福岡にもに負けてますよね。

−−東京の音楽シーン活性化のためにも声を大にして言わないと。

西:6年ぐらい前ですかね、全国のFM局が集まって講演会をやったんです。そのときに吉本興業の横澤彪さんとTOKYO FMの社長とマーケティング会社の方と僕とでパネルディスカッションをやったんですよ。「21世紀の新しいソフトとは何か」という題材で。僕はこう言いました。「昔はラジカセがあって、FM放送が良いソフトを作ってくれたから、ラジオ番組をカセットに録音するぐらい一生懸命みんな録音していました。エアチェックすると言うことは、それだけ良いソフトを提供してくれるからで、FM局がいつでもベスト盤とかバラード盤とかを作ってくれていた。今のラジカセにはチューナーとCDとカセットがあって、学生はみんなレンタル屋さんに行ってCDを借りて自分でベスト盤を作っている。そこは同じなのに、チューナーからカセットに録音することはなくなってしまった。ということは録音に値するソフトを提供してないんじゃないか。僕はどういうソフトを作れとは言えないけど、ヒントはそういうところじゃないでしょうか」って。

−−たしかに今は 番組をエアチェックする習慣はなくなってしまいましたね。

西:それからこうも言いました。「僕らは全国にコンサートで行きますが、FMのパーソナリティやDJはどれだけコンサートに足を運んでいるんでしょうか。よくFM局の人に「チケット取って欲しいんですが…」って言われますけど、ディレクターやDJが自分で会場に足を運んで、生のライブを観て、それをもとに番組を作っているでしょうか。“昨日ミスターチルドレンのライブがありました。素晴らしいライブでした”って自分で評価をしてますか。それをしてないこと自体が、きちっとマーケティングできてないんじゃないかと。DJやディレクターのみなさんはどんどん来て観て、評論して帰ってくださいと言いたいんです。来てくれて、アーティストとコミュニケーションしてほしい。「どうだった?」「最後の曲がちょっと僕の予想とは違いましたよ」ってコミュニケーションを図ることによって、そのアーティストとディレクターの信頼関係が生まれて、次のビジネスがつながるのに、それをやってないっていうのは、自分で自分の職場を放棄してるのと一緒です。原稿を読んでしゃべるだけなら、アナウンサーなら誰だってできるんじゃないですかと。」この辺のことも声を大にして言いたいですね。

−−意外と業界の人がライブに来てないですよね。

西:来てないです。来てやっぱり、ユーザーと、プロダクションとかアーティストとコミュニケーションを図るべきですよ。うちでアーティストはほとんど終演後に媒体の方とコミュニケーションを図ったり、打ち上げに一緒に来てもらったりしてますよ。その公演の主催者だった局や媒体のディレクターの方がアーティストの隣で実際に話していただいたほうが、次につながったり、アーティスト自身も得るところが大きいですよね。

−−チャンスをあげてるわけですね。

西:そこで話してくださいと。あなたも顔を売るし、アーティストも地元のそういう意見を聞いていくのがビジネスだと思います。そういうのをやっておくことで、アーティストもキャンぺーンの時にお世話になりやすかったりしますからね。

−−それは非常に大きな問題提起ですね。

西:それだけ、TOKYO FMには期待しています。 最初にも言った通り、音楽のパートナーの媒体は絶対FM局なのですから。

8.音楽業界を夢のある世界として導くために〜横のネットワークの重要性

−−では、これから先のオン・ザ・ライン、コンサート業界をどうしていこうと考えてらっしゃいますか。目標は?

西:コンサート業界もレコードメーカーさんと同じで、アーティストの方がいて初めて成り立つ二次使用の産業だと思うんですよね。 日本は今ちょっと業界が低迷してるのかもしれないけど、こんなに小さい国でライブも毎日のように行われていますし、レコードも売れてるでしょう。レコードの売上は世界第2位ですよね。子供の頃から音楽聴いたり、音楽と携わるからマーケットが広がっていて、エンタテインメントが支持されているんだと思うんですよ。だから今こそもっともっといろんな方法をミュージシャンになりたい人とかがどんどん現れてくれるような土壌にしないと、僕らも商売上がったりだなと思うんですよね。巨人の松井になりたい、とか、そういう風にアーティストがもっとビジネスとして成功してくれれば、おのずとビッグビジネスになりますし。

−−景気が悪い、とか言う前に夢のある職業にしないと、ってことですね。

西:アーティストになっても、将来食っていけるかどうかわからない。じゃあ大蔵官僚になった方がいいかな、とか、極端かもしれないけどそういうのはまずいと思うんですよ。音楽業界にも次から次へといい人が入ってきてくれないとうまく運営していけないし、閉鎖的になりすぎてスターがいなくなっちゃうと、その業種自身が衰退しちゃうので。プロダクションを支えるもう一個の柱側としてきちっとビジネスしたいですね。それから僕らの世代はですね、学生の時のリーグの話じゃないですけど、あんまり一人で儲けようという意志がないんですよ。横の連絡をし合って、お互いが切磋琢磨して上がっていった方がいいと思うんです。うちだけ上がっても業界が上がらないとマーケットとしてはないわけですからね。

−−横のネットワークは必要ですよね。僕らもそのネットワークを作るためにこの本を作っているんですよ。少なくとも15年前は閉鎖されていて情報が流れてきませんでしたから。

西:この仕事を目指してくれる子たちに夢をあげたり、チャンスを取れるようにしてあげなきゃいけないと思うんですよね。専門学校の学生さんも「Musicman」よく読んでますよ。例えば「Musicman’s リレー」には錚々たる方々が連なってますけど、「Musicman」主催でそういう人たちと学校を結んで、講習会をやるとか、どんどんやってもらいたいですね。

−−実は今具体的なプランとして、今仰ったようなワークショップを計画しているんですよ。その際はぜひ西さんにも講師になっていただけたらうれしいですね。 たしかに今は、ゲーム業界とか他の業界に才能ある若者が行ってるような気がするんですよね。ゲームやコンピューター業界をめざした落ちこぼれが音楽業界に行くか」みたいな。それはまずいなと思って。

西:今から15年ぐらい前は落ちこぼれでも逆転できたんですよね。ところが最近は、それぐらい大暴れしてもなかなか逆転できない世の中になっちゃったんで、いい人材が夢を持ってこれるようにした方がいいですね。こちらに夢がある世界がありますよっていうのをちゃんと知らしめないとだめですね。

−−ほんとにそうですね。ぜひ「Musicman」のワークショップのときにはご協力下さい。

西:これはある人に聞いたんですが、音楽業界はこの10年ぐらいのあいだに上がり下がりはしたけど結局マーケットは同じくらいなんだそうです。ところが音楽に携わる人口は倍になってしまった。ということは、本当は全員給料半分にするか、半分はリストラするか、どっちかなんですよ。本当にマーケットを正しくすると。ただ、リストラするにせよ、今の仕事に代わるいろんな産業を興した上でリストラするのはいいですけど、ただ切ってしまっただけでは夢も希望もなくなるんで、そう考えると次のもっと違うビジネスを音楽業界にどうやって創るか。創ったうえで多くの人たちが音楽業界に参戦したいっていう風にならないと、今後は大資本の会社だけが残るってことになってしまうんですよ。大資本のプロダクションだけが新人を育てられて、金がないところは、いいものを持ってても終わっちゃうでしょう。やっぱり誰でも参戦できる世界じゃないと自由競争にならないですよね。

−−参入障壁を下げて、そのかわり競争は厳しいというのが正しいですよね。

西:正しいですよね。そうじゃなきゃ澱んでしまって活性化しないですよね。いい形にはならないです。東京だけじゃなくてもっともっと地方にいる人達にも業界のことを知ってもらうべきですし。皆さんが思ってるほど危ない世界じゃないですよとか、こんなおもしろいことがあるよとか、もっと説明しに行くべきだと思いますよね。

−−確かにみんな情報に飢えてるんだなというのは感じますね。「Musicman-NET」にはQsicmanという求人情報コーナーがありますけど、今までこうやって音楽業界の求人情報が一カ所に固まっている場所がなかったということも、業界が不透明になっている理由かもしれないですよね。「Musicman」を作っている立場上、僕らももっと業界が盛り上がって欲しいんですよ。

9.新たなビジネスチャンスの模索〜常識を覆したコンサート会場CD販売の成功

西:私たちも音楽だけでなくエンターテイメント全体の仕事を今後はやっていくことになると思うんですよ。これだけコンサートの仕事をしていると、会館から「うちのホールに来てもらえないですか」とかお話が来るんです。とくに戦後作られたホールは300〜500人ぐらいのハコがやたら多いんですよ。でもそれに合うソフトがなかなかない。だから音楽に限らず、武豊さんの講演会とか、そういうエンタテイメント全体のブッキングもやっていきたいし、コンサートという市場もただのライブ会場ではなく、物販やレコードも売れるという需要を作り出す場所としてもとらえているんです。

−−コンサート会場での物販もオン・ザ・ラインでなさるんですか。

西:実際に去年、SMAPのツアーの物販でCDを売ったことがあったんです。ビクターさんにコンサート会場内のレコード販売をやらせてほしいってプレゼンしたんです。いつもレコード店がやっていたんですけど、レコード店から派遣されている人達って、あんまり売るための努力をしていない気がしたんですよ。商品がなくなっても補充しないし、声を出して販売もしないし、お客さんに「2曲目のあの曲なんですか?」と聞かれてもわからなかったり…。僕らはコンサートをやること、チケットを売ることは命がけでやっますし、グッズの物販もアーティストとロイヤリティ契約をして、売れ残ったら赤字になるわけですから、これも命がけでやってます。でもレコードに関しては、レコード店だけが空気が違うような気がして、ビクターさんに提案したんですよ。僕らはアーティストのためにやってるのに、ネガティブな感じがすると。そしたらビクターの専務の三枝さん(ビクターエンタテインメント(株)代表取締役専務取締役:三枝照夫氏)が「たしかにそうかもしれないし、おもしろそうだから一度実験としてやってみてくれ」と賛成してくれて。結局ツアーが終わってみると、10万枚近く売れたんですよ、会場で。ビクターさん曰く、「今年一番売ったレコード店がお宅ですよ」って。うちは別にレコード店と既得権を争う気はさらさらないんですよ。このときも途中から山野楽器さんといっしょにやりましたし。ただこういうビジネスチャンスがあるにも関わらず、売る努力がなされていなかったのではないか、もっと売るチャンスを作れば、需要を生み出せるんじゃないかと思っただけなんです。今こそレコード会社とプロダクションとプロモーターとレコード店がみんな一緒になって、新たな方法を考えて、もっとレコードが売れるようにしていかなければ、下がった下がったって言ってもしょうがないですよね。それで実際うちのスタッフが50人体制で、弁当売りみたいにして売ったら、1日で4000枚いったんですよ。今までは1000枚もいかなかったらしいんで、みんなびっくりして、それで「コンサート会場でも立派に売れるんだ」ってことを立証できたと思います。

−−弁当方式で売ったんですか(笑)。

西:東京ドームと一緒ですよね。ポップコーンとかビール売ってるのと一緒だから、目の前に売りに来れば買うんですよ。

−−みんな並ぶのが嫌なんですよね。

西:そうです。それからコンサートって2人とも熱狂的ファンって少ないんですよ。1人はファンでCD持ってるけど、1人はにわかファンっていう場合が多いと思うんです。嫌いだったらSMAPを観に来ないだろうという発想の転換でね。最後にはクリップ集のビデオとDVDも売ったら、ビデオが3000本にDVDが4000本ぐらい売れたんですよ。やらなきゃわからないですよね。

−−それはほんとそうですね。すごい実績ですね。

西:それからコンピレーションの「image」ってありますよね。あのコンサートをやったんです。東京だと国際フォーラム4日間にNHKホール2日間満杯だったんですよ。各アーティストのテイストが一緒でお客さんが理解してくれるなら、必ず満杯にできるという発想を元に盤とライブをリンクしてやったんです。あれだけのお客さんが入ってクラシックでは珍しく全国即日完売ですし、さらに会場でもCDがバカ売れしたんですよ。ソニーでは150万枚もCDを売ったのに、まだCD買ってない人がそんなにたくさんコンサートに来てくれるだろうか、って不安だったようですけど、でもこれは僕らにしてみればちっとも不思議なことではないんです。CDを買ってないお客さんがライブに来ているに違いない。だから売れば必ず売れるはずだと。

−−今までビジネスチャンスを逃してたってことですよね。

西:もちろん僕らも試行錯誤しましたけどね。最初のうちは「今日の売上が落ちたのは何故だ?」って反省したり、買いやすい場所を考えたり、バイトのレクチャーを工夫したりね。僕らは普段からどんなお客さんが来ているかマーケティングをしていますし、ユーザーと同じ目線で、認識してていますから、だから自分たちでどういう宣伝をやって売ったのか、どういう人が来てるのか、どうやったら物が売れるのか、このアーティストを背負ってもっと商売できるぞっていうこと常に感じているんです。そこをメーカーさんたちももっと認識してくれないと、やっぱり上がらないですよね。ツアーの反省会でも、今回の販売のおかげでそのアーティストに愛着を持って積極的になったのと、自分たちのコンサートのマーケットが合ってたのかとか、こういう客が来てたのかとか、よく勉強することができたと言われました。これは逆にいうといいことですよね。

−−お客さんとの距離が短くなりましたよね。

西:そうですね。ターゲットがわかることによって宣伝方法も変わってきますし。今年はこれを物販にも応用してもうちょっとテクノロジーに、今度は並ばなくても買えるようにしていきたいんですよ。並ぶのがイヤで買わないって人が多いですからね。

−−過去の常識にいつの間にか縛られがちですが、まだまだビジネスチャンスはあるのかもしれませんね。

西:ありますよ。絶対あるはずです。需要と供給のタイミングを逃さずにうまく対応していかないとまずいですよね。

−−そうですね。今日は貴重なお話をたくさんありがとうございました。

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)

自らの成功に甘んじることなく、成長を続けるコンサートビジネスのシステム確立のために奔走する西氏。「つらくても、すべてを把握した上で指示系統を出すべき」という信念で、いつも最前線でで陣頭指揮をとる西氏の姿に、変革期に来ているというコンサート業界の明るい未来を見た気がしました。

さて、インタビュー後西氏の携帯から直接ご紹介いただいたのは、(株)アクシヴ代表取締役社長、千葉龍平氏です。この手のインタビューにはめったに応じていただけないという千葉氏ですが、西氏のご紹介ということもあり、「Musicman-NET」なら、と貴重なインタビューが実現しました!お楽しみに。

ポッドキャスト概要:

Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り

「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。

Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:

記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち

月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!

Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載