L’Arc~en~Ciel

30th L'Anniversary Starting Live “L'APPY BIRTHDAY!”

2021.5.30 幕張メッセ国際展示場1-3ホール

新型コロナウイルスの感染拡大によって、苦境に立たされている文化や芸術、そしてエンタテインメントが人間に与える幸福感が、生きる上においてどれほどまでに大切で、どれほどまでに必要なことなのかを、この日、改めて痛感した気がした。

それを教えてくれたのは、30周年という特別な節目に行われたL’Arc~en~Cielの『30th L'Anniversary Starting Live “L'APPY BIRTHDAY!”』だった。

2021年5月30日(※ライヴは29日、30日の2日間)。

この日は、L’Arc~en~Cielとして初ライヴをした日でもあったのだと言う。

30年前の1991年5月30日に、大阪 難波ROCKETSにて初ライヴを行ったL’Arc~en~Cielの姿を観ていた人が、この日この会場に集まった人の中にどれだけいたのかは定かではないが、集まったオーディエンスは、L’Arc~en~Cielが築き上げてきた30年という歴史の中のいずれかのタイミングで彼らの音楽と出逢い、自らの人生に寄り添わせ、共に歩いて来たに違いない。バンドとはそういうもの。音楽とはそういうもの。家族や友達とはまた違う距離感にある関係性ではあるが、ある意味もっと近い存在であり、言い方を変えれば、“自らの人生そのもの”でもあると言っても過言ではないとさえ思う。音楽とは、そして好きになったバンド、アーティストとは、それほどまでに一心同体なものであると私は思うのだ。

L’Arc~en~Cielがシーンを築いて来た時代は特に。

YouTubeなどで驚愕の再生回数を誇りながらも、原曲を作ったアーティストも分からず、誰が歌っているのかも分からず、ただ流行りというだけで聴き流されていつの間にか消えていってしまう昨今とは違い、聴き手が、その音と歌詞に共感し、そのバンドを一途に愛し、さらにメンバー同士の関係性や個々の人間性までも深く愛するという時代の中で、L’Arc~en~Cielは他の誰にも真似できない唯一無二の世界観を創り上げ、多くの人達を魅了し、一途に愛され続けてきたバンドであるからだ。

千葉県 幕張メッセ国際展示場1-3ホールで行われた『30th L'Anniversary Starting Live “L'APPY BIRTHDAY!”』は、そんな愛に包まれた、30周年に相応しいライヴであった。

30周年の思い出深いシーンを振り返った映像を幕開けに、hyde(Vo)、ken(Gt)、tetsuya(Ba)、yukihiro(Dr)がステージに揃うと、1曲目の「X X X」が投下された。一般的な王道さや、キャッチーさ、ポップさとはかけ離れた、シングルの表題曲としては挑戦的だった「X X X」だが、洗練されたダークさや妖艶さは実に気高く、30年という歴史を誇るロックバンドのオープニングナンバーとしては、最高の景色を演出してくれる1曲となっていた。kenのウネリを上げるギターのアウトロで締めくくられた「X X X」は、「Caress of Venus」へと繋がれると、オーディエンスは全身を使って4人が放つ音に応えた。

「幕張! 会いたかった? 俺も会いたかった。今日はみんなの声が聞けないから残念だけど、たまにはこういうプレイも悪くないよね!」(hyde)

L’Arc~en~Cielらしい流石のセンスを感じさせた白と黒で統一されたサイバー感溢れるスタイリッシュなステージ構成とダイナミックな光線と映像で魅せていったライヴは、オーディエンスが思い思いに光らせたオフィシャルグッズのバットマラカスライトで咲き乱れた客席の景色も含め、忘れかけていた素晴らしい情景を蘇らせてくれた。

ハイネックノースリーブでタイトにまとめたトップスに、絶妙なボリューム感と丈感のボトムとゴツめなマーチン、というキメすぎていないラフな合わせがhydeという素材の良さと、心の奥にいまだに潜む少年感がセクシーに演出されていたhyde。

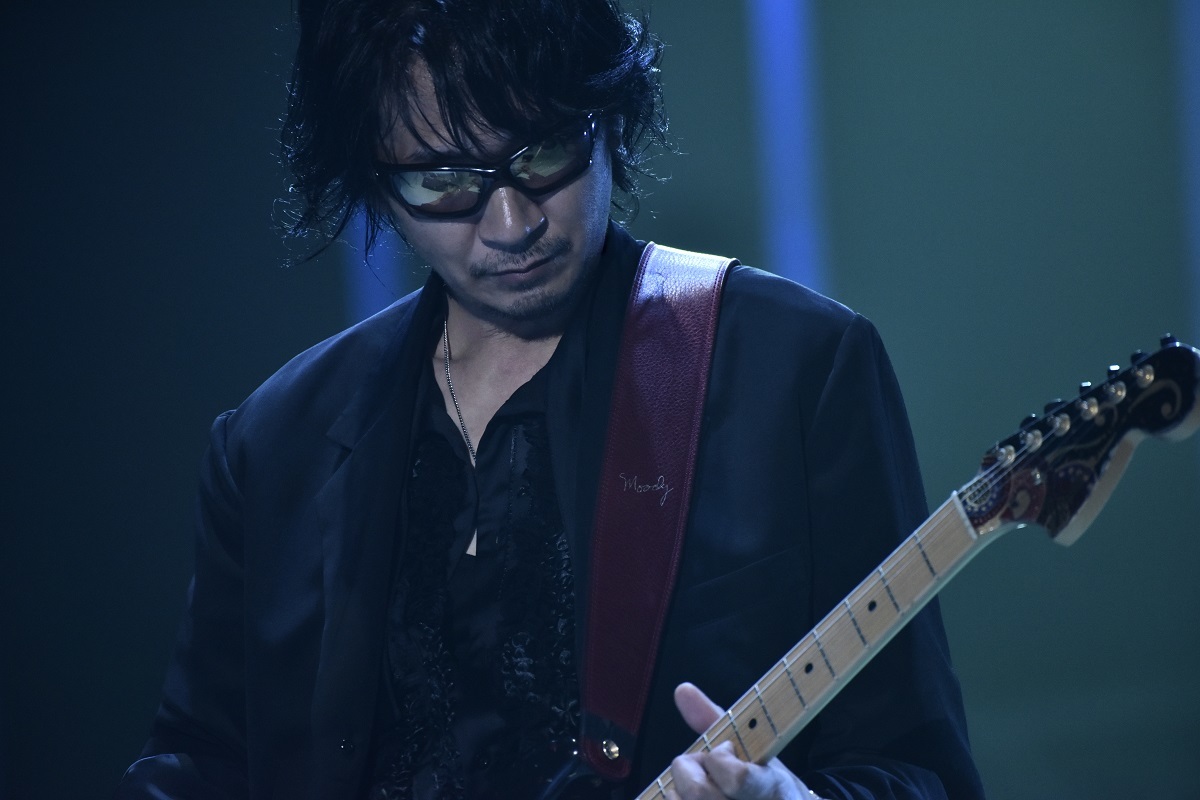

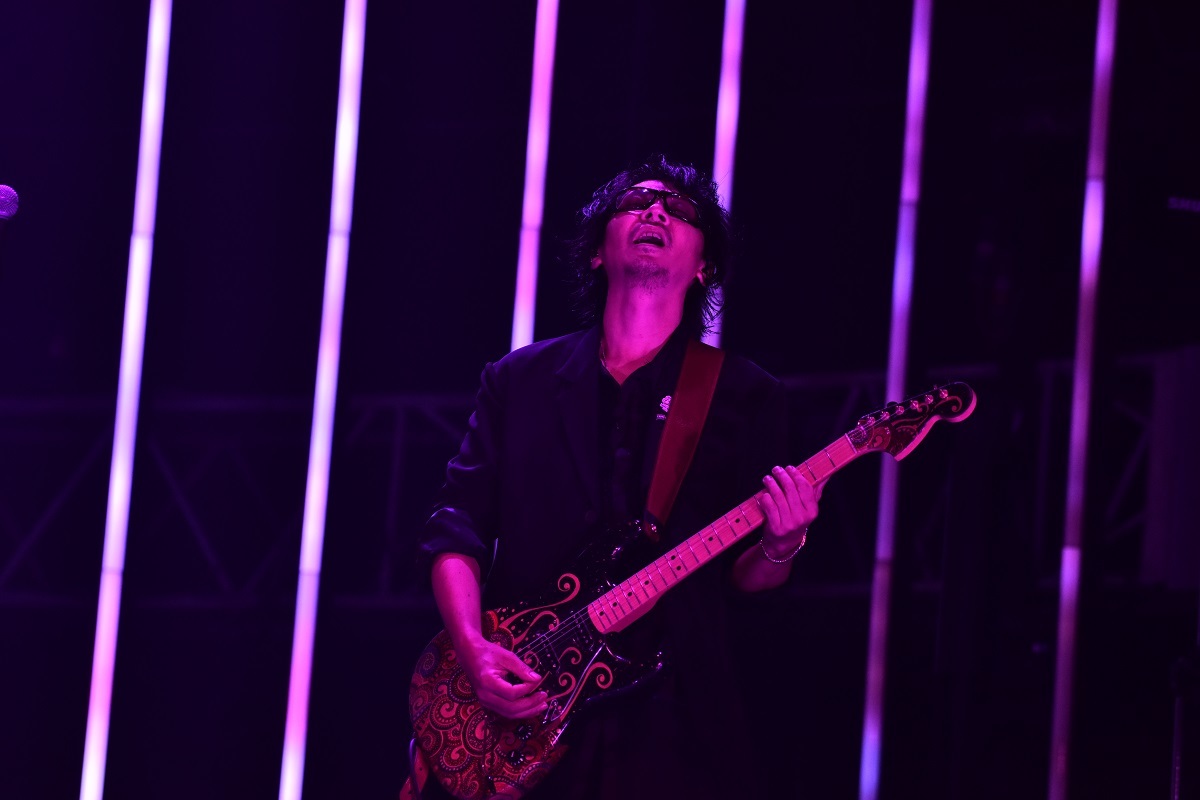

赤を基調にしたサイケデリックなギター、Paisley Fantasyを際立たせる黒で統一されたダンディな装いで、気だるいプレイを魅せていたken。

金モールの美しい細工が施されたナポレオンジャケットに、サイドラインが決め手となったスポーティなタイトパンツを合わせ、なんと、そこに千鳥格子のベストを差し込むという独自のスタイリングで絶対的な自己プロデュース力を見せつけていたtetsuya。

生成り色のゴシックなブラウスと、明るめな髪色や短くカットされた髪型がこれまでの印象を大きく変化させていたが、寡黙にプレイに打ち込んでいた姿とマイペースさが安定のスタイルだったyukihiro。

と、その全く異なる個性の集合体は、ステージの上で“L’Arc~en~Ciel”という塊となり、素晴らしくまとまった唯一無二な集合体となり、“L’Arc~en~Cielという時”を刻み始める。

目の前にいるのは30年という歴史と共に進化を遂げた“2021年5月現在の4人”ではあったが、不思議と“出逢った頃のL’Arc~en~Ciel”がそこに重なり、届けられる曲が移り変わると共に、“自分の記憶の中で印象深く残っているそのときのL’Arc~en~Ciel”と、その頃の自分自身の想い出が呼び起こされ、鮮明に脳裏に蘇っていった。

アルバムを引っさげたライヴではなく、歴史を担ってきた表題曲達を並べたライヴだからこそ、まさに“周年”ライヴだからこその感覚。まさにこれぞ、“自らの人生そのもの”と感じる所以である。きっと集まったオーディエンスそれぞれが、L’Arc~en~Cielと自身の想い出を重ね合わせていたことだろう。

L’Arc~en~Cielは、コンスタントにライヴを行っているバンドではない為、ライヴは、メンバーにとっても、オーディエンスにとっても、スタッフにとっても、“帰ってくる場所”なのかもしれない。

それを感じたのは、「winter fall」。

L’Arc~en~Cielらしい美しさと柔らかさを放つポップな1曲。滑らかな旋律の中で、hydeはステージに寝転びながら歌う姿を魅せた。hydeが無邪気な感情に迷いなく導かれたのは、間違いなく、この日のステージを支えていた心を許したスタッフとオーディエンスがいてくれた空間だったからに違いない。

そんな光景が見られたのは「winter fall」だけではない。本編後半に届けられた「Driver's High」とアンコールの3曲目に届けられた「Dune」では、hydeがtetsuyaの肩に手をまわし、カメラに向かって最高の笑顔を向けながら歌った場面もあった。心が泣いた。そして、笑った。

「三十路になりました。L’Arc~en~Cielです」

と、改めて挨拶したhydeはオーディエンスにハンドクラップを促し、曲はそのリズムを受け「metropolis」へと繋げられた。個々の演奏の個性が際立つ構成のこの曲では、ステージから放たれた音と客席のクラップで両者が一体となった瞬間でもあった。

コロナの影響でステージを演出する特殊効果も制限のある中で可能なところを見つけ出し、最大限にエンタテインメントな空間を創り上げようとした勢いを感じたのは、「REVELATION」。通常と同じ仕様の炎を使った迫力の演出は、オーディエンスに鋭気を与えていたように感じた。

力強く握り締めて振り上げられた拳や紅いバットマラカスライトで埋め尽くされた客席の景色は、オーディエンスからの最大限のレスポンスであった。このやり取りこそがライヴの醍醐味。アーティストがリハーサルには出し得ない力を本番で発揮できるのは、オーディエンスという存在が在ってこそなのだ。無観客ライヴや配信ライヴを取材することが多かった昨今故に、それをより強く感じたのだと思う。

この日のライヴは、30周年という特別な節目だったことから、セットリストも含め、このライヴ自体への“特別な想い”が、メンバー、オーディエンス、スタッフそれぞれにあったことと感じた。だからこそ、これまで“当たり前”だったコール&レスポンスや歓声が無かったことを、とてももどかしく感じさせられたのだ。

しかし。そんな環境で観たライヴだったからこそ、いつもとは違った感情に引っ張られた気がした。

これはあくまでも好みの問題にもなるのだが、今回のセットリストの流れの中で個人的に楽曲的に好みというところでの“ツボ”だったのは、ダークゾーンでもあった10曲目の「get out from the shell」、11曲目の「花葬」、12曲目の「EVERLASTING」だったのだが、自分でも信じられないほどに、そのゾーンに入る手前の9曲目で届けられた「NEO UNIVERSE」に心を持っていかれたのだ。

一定のリズムをキープし、曲を見事に支えるyukihiroのドラム、自らもコーラスワークを担いながら、6弦ベースを用いた滑らかに唄うベースフレーズを加えるtetsuya、透き通るギターフレーズで曲を輝かせるken、そして、そこに絶望に墜ちた心に優しくそっと手を差し伸べる歌詞を唄うhyde。

夢を追い続けながらも、厳しい現実に打ち砕かれる。生きるということはそういうことの繰り返し。夢と現実、絶望と未来。

《悲劇だとしてもあなたに巡り会えてよかった》と思える様な未来に繋げることができたなら、それは必ず形を変えたとしても、新たな夢となって未来を明るく照らしてくれる経験となるに違いない。

この曲はそれを鮮やかなメロディに絡めて教えてくれた。

壮大なカメラワークで映し出されたステージの上からメッセージを贈る4人もまた、ここから始まる新たなL’Arc~en~Cielの歴史をしっかりと感じ取っていたのではないだろうか。

このとき会場で感じた感情は、哀しみや喜びの瞬間に寄り添ってくれる曲を求める行為と同じなのではないかと思った。まさに、コロナ禍で生まれ変わろうとしている渦中に聴いたからこそ、この曲が示す本来の意味が、年月を経て、今、現実の背景と重なったことによって深く胸を突いたのかもしれないと。

音楽とは本当に不思議。本当に偉大な力を持ったものだと思う。

この日のもどかしさが、よりそう感じさせたのだろう。

コロナという非常事態があったからこそのライヴは、メンバー、スタッフ、オーディエンスにとって、二度と経験することのない忘れ得ぬ時間になったに違いない。

これまで当たり前に観てきたライヴの景色を、改めて奇跡的な瞬間であり、それがどれほどまでに特別な時間だったのかを教えてくれたのだ 。

彼らは、この先を約束するかの様に、アンコールで新曲を届けた。

そのタイトルは「ミライ」。『ブループロトコル』OPテーマソングであるこの曲は、L’Arc~en~Cielのど真ん中の軸を痛感させられる美しくファンタジックな世界。

この曲もまた、彼らによって今、産み出されるべき運命にあった気がしてならない。大きく包み込みながらも、そっと背中を押してくれる様な、変わらない美しい世界を、この先のミライにも届け続けていってほしい。そう思った。

ラスト曲として選ばれていた「虹」を届ける前にhydeは最後のMCで、30年前の今日、初のライヴを行ったときのことを振り返った。大阪のROCKETSでライヴをするのが憧れでもあったという当時の彼らは今、“世界のL’Arc~en~Ciel”として幕張のステージに立っている。それこそも、まさに、“夢”と“現実”を感じさせるものだった。

「みんなが盛り上がってくれるから俺たちが盛り上がる、それがライヴです。長い間、僕たちを思ってくれて本当に嬉しい。いつライヴをやるかも分からないようなツンデレなバンドについてきてくれてありがとう。歳を取ってもこれからも尖っていこう、いい作品を作って届けていこうと思います」(hyde)

「虹」の最後に、「Happy birthday to you」を演奏した4人は、“L'Appy birthday dear ラルク”と唄った。

この先も、いろんな夢を魅せてくれるバンドとして、“自らの人生そのもの”と想えるバンドとして、オーディエンスの人生と共に一つずつゆっくりと歳を重ねていってくれることを切に願う。

近いミライに、この素晴らしい空間に立ち会えます様に――。

取材・文=武市尚子

撮影=岡田貴之、石川浩章、河本悠貴

広告・取材掲載